Сколько молекул атф и какой продукт реакции

Содержание статьи

Аденозинтрифосфат

| Аденозинтрифосфат | |

|---|---|

| Сокращения | АТФ (англ. ATP) |

| Хим. формула | C10h26N5O13P3 |

| Молярная масса | 507,18 г/моль |

| Температура | |

| • разложения | 144 °C[1] |

| Растворимость | |

| • в воде | растворимость в воде (20 °C) — 5 г/100 мл |

| Рег. номер CAS | 56-65-5 |

| PubChem | 5957 |

| Рег. номер EINECS | 200-283-2 |

| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2C3OC(OP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)C(O)C3O |

| InChI | InChI=1S/C10h26N5O13P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 ZKHQWZAMYRWXGA-KQYNXXCUSA-N |

| ChEBI | 15422 |

| ChemSpider | 5742 |

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |

| Медиафайлы на Викискладе | |

3D-молекула аденозинтрифосфорной кислоты (GIF)

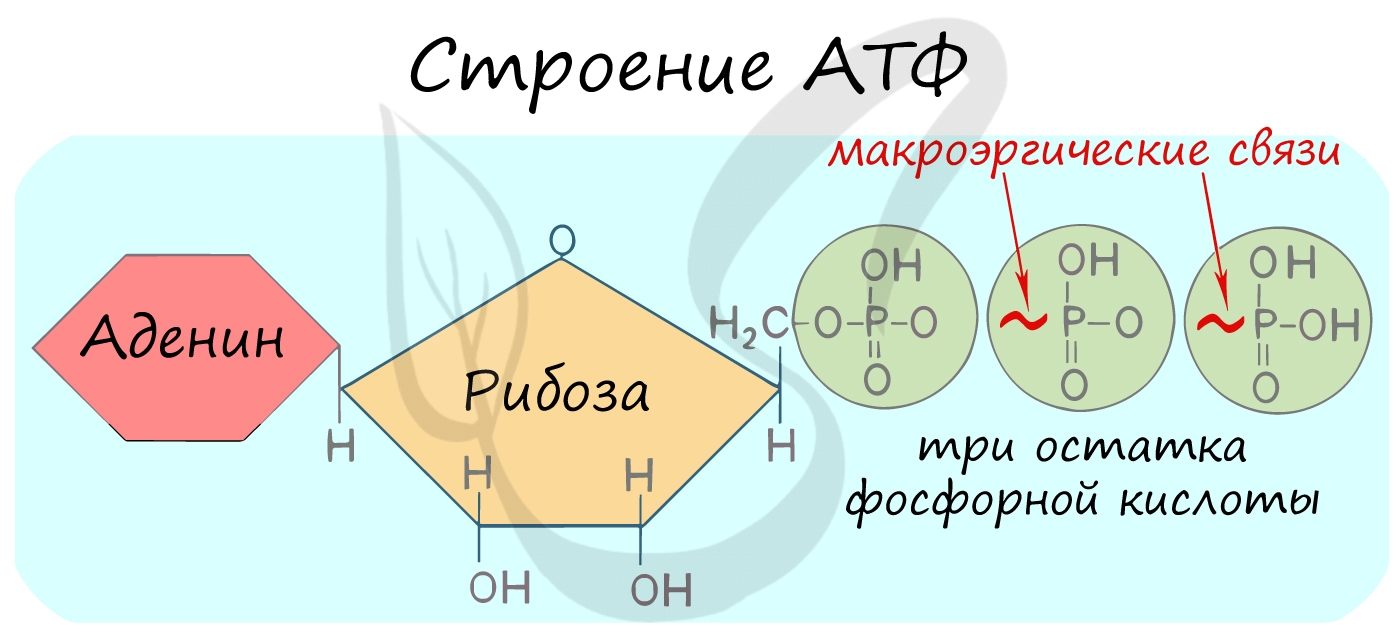

Аденозинтрифосфа́т или Аденозинтрифосфорная кислота (сокр. АТФ, англ. АТР) — нуклеозидтрифосфат, имеющий большое значение в обмене энергии и веществ в организмах. АТФ — универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах, в частности для образования ферментов. Открытие вещества произошло в 1929 году группой учёных Гарвардской медицинской школы — Карлом Ломаном, Сайрусом Фиске и Йеллапрагадой Суббарао[2], а в 1941 году Фриц Липман показал, что АТФ является основным переносчиком энергии в клетке[3].

Химические свойства[править | править код]

Структура аденозинтрифосфорной кислоты

Систематическое наименование АТФ:

9-β-D-рибофуранозиладенин-5′-трифосфат, или 9-β-D-рибофуранозил-6-амино-пурин-5′-трифосфат.

Химически АТФ представляет собой трифосфорный эфир аденозина, который является производным аденина и рибозы.

Пуриновое азотистое основание — аденин — соединяется β-N-гликозидной связью с 1′-углеродом рибозы. К 5′-углероду рибозы последовательно присоединяются три молекулы фосфорной кислоты, обозначаемые соответственно буквами: α, β и γ.

АТФ относится к так называемым макроэргическим соединениям, то есть к химическим соединениям, содержащим связи, при гидролизе которых происходит освобождение значительного количества энергии. Гидролиз макроэргических связей молекулы АТФ, сопровождаемый отщеплением 1 или 2 остатков фосфорной кислоты, приводит к выделению, по различным данным, от 40 до 60 кДж/моль.

АТФ + H2O → АДФ + H3PO4 + энергия АТФ + H2O → АМФ + H4P2O7 + энергия

Высвобождённая энергия используется в разнообразных процессах, протекающих с затратой энергии.

Роль в организме[править | править код]

Главная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией многочисленных биохимических реакций. Являясь носителем двух высокоэнергетических связей, АТФ служит непосредственным источником энергии для множества энергозатратных биохимических и физиологических процессов. Всё это реакции синтеза сложных веществ в организме: осуществление активного переноса молекул через биологические мембраны, в том числе и для создания трансмембранного электрического потенциала; осуществления мышечного сокращения.

Помимо энергетической, АТФ выполняет в организме ещё ряд других не менее важных функций:

- Вместе с другими нуклеозидтрифосфатами АТФ является исходным продуктом при синтезе нуклеиновых кислот.

- Кроме того, АТФ отводится важное место в регуляции множества биохимических процессов. Являясь аллостерическим эффектором ряда ферментов, АТФ, присоединяясь к их регуляторным центрам, усиливает или подавляет их активность.

- АТФ является также непосредственным предшественником синтеза циклического аденозинмонофосфата — вторичного посредника передачи в клетку гормонального сигнала.

- Также известна роль АТФ в качестве медиатора в синапсах и сигнального вещества в других межклеточных взаимодействиях (пуринергическая передача сигнала).

Пути синтеза[править | править код]

В организме АТФ синтезируется путём фосфорилирования АДФ:

АДФ + H3PO4 + энергия → АТФ + H2O.

Фосфорилирование АДФ возможно тремя способами:

- субстратное фосфорилирование,

- окислительное фосфорилирование,

- фотофосфорилирование в процессе фотосинтеза у растений.

В первых двух способах используется энергия окисляющихся веществ. Основная масса АТФ образуется на мембранах митохондрий в ходе окислительного фосфорилирования H-зависимой АТФ-синтазой. Субстратное фосфорилирование АДФ не требует участия мембранных ферментов, оно происходит в цитоплазме в процессе гликолиза или путём переноса фосфатной группы с других макроэргических соединений.

Реакции фосфорилирования АДФ и последующего использования АТФ в качестве источника энергии образуют циклический процесс, составляющий суть энергетического обмена.

В организме АТФ является одним из самых часто обновляемых веществ; так, у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин. В течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2000-3000 циклов ресинтеза (человеческий организм синтезирует около 40 кг АТФ в день, но содержит в каждый конкретный момент примерно 250 г), то есть запаса АТФ в организме практически не создаётся, и для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянно синтезировать новые молекулы АТФ.

См. также[править | править код]

- Фосфорилирование

- Гликолиз

- Цикл Кребса

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Voet D, Voet JG. Biochemistry Vol 1 3rd ed (неопр.). — Wiley: Hoboken, NJ., 2004. — ISBN 978-0-471-19350-0.

- Lodish, H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser CA, Krieger M, Scott MP, Zipursky SL, Darnell J. Molecular Cell Biology, 5th ed (неопр.). — New York: WH Freeman, 2004. — ISBN 9780716743668.

Источник

Обмен веществ. Энергетический обмен. Роль АТФ

МЕТАБОЛИЗМ. КАТАБОЛИЗМ И АНАБОЛИЗМ

Совокупность реакций обмена веществ, протекающих в организме, называется метаболизмом.

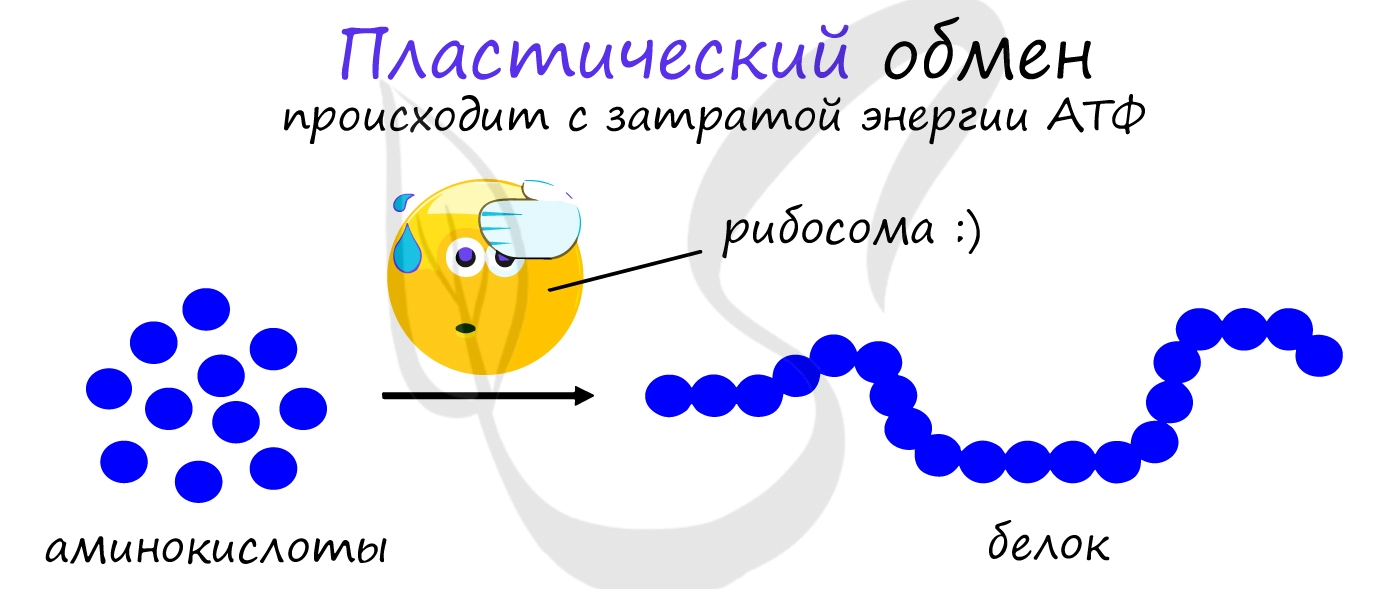

Процессы синтеза специфических собственных веществ из более простых называется анаболизмом, или ассимиляцией, или пластическим обменом. В результате анаболизма образуются ферменты, вещества, из которых построены клеточные структуры, и т.п. Этот процесс, как правило, сопровождается большим потреблением энергии.

Эта энергия получается организмом в других реакциях, в которых более сложные вещества расщепляются до простых. Эти процессы называются катаболизмом, или диссимиляцией, или энергетическим обменом. Продуктами катаболизма у аэробных организмов являются СО2, Н2О, АТФ и

восстановленные переносчики водорода (НАД∙Н и НАДФ∙Н), которые принимают атомы водорода, отщепляемые от органических веществ в процессах окисления. Некоторые низкомолекулярные вещества, которые образуются в ходе катаболизма, в дальнейшем могут служить предшественниками необходимых клетке веществ (пересечение катаболизма и анаболизма).

Катаболизм и анаболизм тесно связаны: анаболизм использует энергию и восстановители, образующиеся в реакциях катаболизма, а катаболизм осуществляется под действием ферментов, образующихся в результате реакций анаболизма.

Как правило, катаболизм сопровождается окислением используемых веществ, а анаболизм — восстановлением.

| пластический обмен (анаболизм) | энергетический обмен (катаболизм) |

|---|---|

| синтез и накопление (ассимиляция) сложных веществ | распад сложных веществ на простые (диссимиляция) |

| идет с затратой энергии (расходуется АТФ) | выделяется энергия (синтезируется АТФ) |

| может быть источником органических веществ для энергетического обмена | является источником энергии для пластического обмена |

Пример: биосинтез белков, жиров, углеводов; фотосинтез (синтез углеводов растениями и сине-зелеными водорослями); хемосинтез | Пример: анаэробное дыхание ( = гликолиз = брожение); аэробное дыхание (окислительное фосфорилирование) |

Реакции анаболизма у разных организмов могут иметь некоторые отличия (см. тему «Способы получения энергии живыми организмами»).

АТФ — аденозинтрифосфат

В процессе катаболизма выделяется энергия в виде тепла и в виде АТФ.

АТФ — единый и универсальный источник энергообеспечения клетки.

АТФ нестабильна.

АТФ является «энергетической валютой», которую можно потратить на синтезы сложных веществ в реакциях анаболизма.

Гидролиз (распад) АТФ:

АТФ + Н О = АДФ + Н Р О + 40 кДж/моль

Энергетический обмен

Живые организмы получают энергию в результате окисления органических соединений.

Окисление — процесс отдачи электронов.

Расход полученной энергии:

50% энергии выделяется в виде тепла в окружающую среду;

50% энергии идет на пластический обмен (синтез веществ).

В клетках растений:

крахмал → глюкоза → АТФ

В клетках животных:

гликоген → глюкоза → АТФ

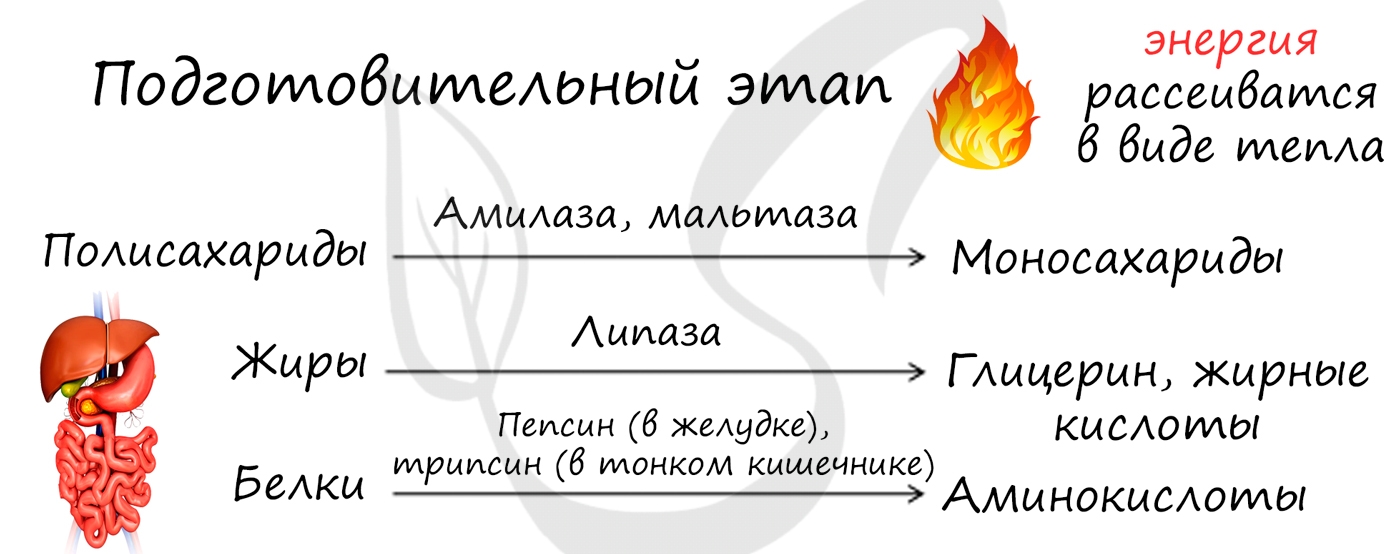

Подготовительный этап

Ферментативное расщепление сложных органических веществ до простых в пищеварительной системе:

белковые молекулы — до аминокислот

липиды — до глицерина и жирных кислот

углеводы — до глюкозы

Распад (гидролиз) высокомолекулярных органических соединений осуществляется или ферментами желудочно-кишечного тракта или ферментами лизосом.

Вся высвобождающаяся при этом энергия рассеивается в виде тепла.

Простые вещества всасываются ворсинками тонкого кишечника:

аминокислоты и глюкоза — в кровь;

жирные кислоты и глицерин — в лимфу;

и переносятся к клеткам тканей организма.

Образовавшиеся небольшие органические молекулы могут быть использованы в качестве «строительного материала» или могут подвергаться дальнейшему расщеплению (гликолизу).

На подготовительном этапе может происходить гидролиз запасные вещества клеток: гликогена — у животных (и грибов) и крахмала — у растений. Гликоген и крахмал являются полисахаридами и распадаются на мономеры — молекулы глюкозы.

Гликоген печени используется не столько для собственных нужд печени, сколько для поддержания постоянной концентрации глюкозы в крови, и, следовательно, обеспечивает поступление глюкозы в другие ткани.

Рис. Функции гликогена в печени и мышцах

Гликоген, запасенный в мышцах, не может распадаться до глюкозы из-за отсутствия фермент. Функция мышечного гликогена заключается в освобождении глюкозо-6-фосфата, потребляемого в самой мышце для окисления и использования энергии.

Распад гликогена до глюкозы или глюкозо-6-фосфата не требует энергии.

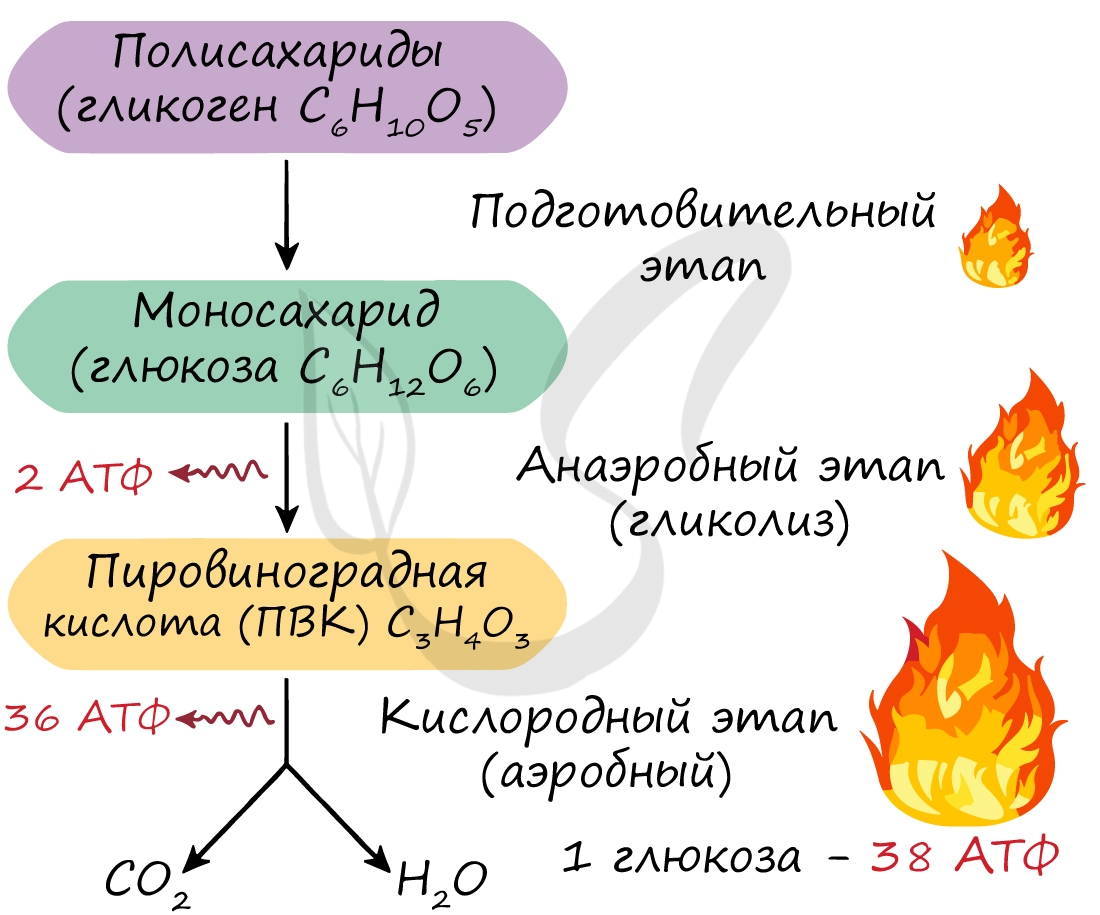

Гликолиз (анаэробный этап)

Гликолиз — расщепление глюкозы с помощью ферментов.

Идет в цитоплазме, без кислорода.

Во время этого процесса происходит дегидрирование глюкозы, акцептором водорода служит кофермент НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид).

Глюкоза в результате цепочки ферментативных реакций превращается в две молекулы пировиноградной кислоты (ПВК), при этом суммарно образуются 2 молекулы АТФ и восстановленная форма переносчика водорода НАД·Н2:

С Н О + 2АДФ + 2 Н Р О + 2 Н А Д → 2 С Н О + 2АТФ + 2 Н О + 2( Н А Д Н Н ).

Дальнейшая судьба ПВК зависит от присутствия кислорода в клетке:

если кислорода нет, у дрожжей и растений происходит спиртовое брожение, при котором сначала происходит образование уксусного альдегида, а затем этилового спирта:

С Н О → С О + С Н С О Н ,

С Н С О Н + Н А Д Н Н → С Н О Н + Н А Д .

У животных и некоторых бактерий при недостатке кислорода происходит молочнокислое брожение с образованием молочной кислоты:

С Н О + Н А Д Н Н → С Н О + Н А Д .

В результате гликолиза одной молекулы глюкозы высвобождается 200 кДж, из которых 120 кДж рассеивается в виде тепла, а 80кДж запасается в связях 2 молекул АТФ.

дыхание, или Окислительное фосфорилирование (аэробный этап)

Окислительное фосфорилирование — процесс синтеза АТФ с участием кислорода.

Идет на мембранах крист митохондрий в присутствии кислорода.

Пировиноградная кислота, образовавшаяся при бескислородном расщеплении глюкозы, окисляется до конечных продуктов СО2 и Н2О. Этот многоступенчатый ферментативный процесс называется циклом Кребса, или циклом трикарбоновых кислот.

В результате клеточного дыхания при распаде двух молекул пировиноградной кислоты синтезируются 36 молекул АТФ:

2 С Н О + 32 О + 36АДФ + 36 Н Р О → 6 С О + 58 Н О + 36АТФ.

Кроме того, нужно помнить, что две молекулы АТФ запасаются в ходе бескислородного расщепления каждой молекулы глюкозы.

Суммарная реакция расщепления глюкозы до углекислого газа и воды выглядит следующим образом:

С Н О + 6 О + 38АДФ → 6 С О + 6 Н О + 38АТФ + Qт,

где Qт — тепловая энергия.

Таким образом при окислительном фосфорилировании образуется в 18 раз больше энергии (36 АТФ), чем при гликолизе (2 АТФ).

Гликолиз используют некоторые бактерии и паразиты, обитающие в анаэробных условиях.

Источник

Процесс гликолиза его реакции, аэробный и анаэробный (Таблица, схема)

Гликолиз — процесс окисления глюкозы, при котором из одной молекулы глюкозы образуются две молекулы пировиноградной кислоты, не является мембранозависимым процессом. Он происходит в цитоплазме. Однако ферменты гликолиза связаны со структурами цитоскелета. Суть гликолиза состоит в том, что молекула глюкозы (C6h22O6) без участия кислорода распадается на две молекулы пировиноградной кислоты (СН3СОСООН). При этом окисление идет за счет отщепления от молекулы глюкозы четырех атомов водорода, связывающихся со сложным органическим веществом НАД с получением двух молекул НАД•Н. Выделяющаяся при этом энергия запасается (40% от общего количества) в виде макроэргических связей двух молекул АТФ. 60% энергии выделяется в виде тепла. При последующем окислении НАД•Н получается еще 6 молекул АТФ. Таким образом, полный энергетический выход гликолиза в анаэробных условиях составляет 8 молекул АТФ.

На схеме в рамках обозначены исходные субстраты и конечные продукты гликолиза, цифрами в скобках — число молекул.

Для распада и частичного окисления молекулы глюкозы требуется протекание 11 сложных последовательных реакций.

1. Биология для поступающих в вузы / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 2008.

2. Биология в таблицах и схемах / Спб. — 2004.

3. Биохимия в схемах и таблицах / И. В. Семак — Минск — 2011.

Реакции гликолиза | Ход реакций | Ферменты, Активаторы, ингибиторы |

Подготовительная стадия гликолизаСтадия активации глюкозы проходит в 5 реакций, в ходе которых 1 молекула гексозы (глюкозы) расщепляется на 2 молекулы триоз-глицеральдегидфосфата | ||

1. Необратимая реакция фосфорилирования глюкозы | Процесс гликолиза начинается с фосфорилирования глюкозы за счет АТФ — первая реакция. Это первая пусковая реакция гликолиза. Ее результатом является глюкозо-6-фосфат, имеющий отрицательный заряд. В гликолизе может участвовать не только глюкоза, но и другие гексозы (фруктоза), но в результате фосфорилирования и активации все равно образуется глюкозо-6-фосфат. | фермент: гексокиназа Активаторы: АДФ, Н3РO4. Ингибиторы: глюкозо-6-Ф, фосфоенолпируват. |

2. Обратимая реакция изомеризации глюкозо-6-фосфата | Во второй реакции происходит изомеризация (внутримолекулярные перестройки) глюкозо-6-фосфата во фруктозо-6-фосфат. | фермент: глюкозо-6-фосфатизомераза |

3. Необратимая реакция фосфорилирования фруктозо-6-фосфата (ключевая стадия гликолиза) | В третьей реакции происходит фосфорилирование (присоединение остатка ортофосфорной кислоты) фруктозо-6-фосфата с образованием фруктозо-1,6-дифосфата. При этом затрачивается еще одна молекула АТФ (уже вторая) — это вторая пусковая реакция гликолиза. Она идет в присутствии Mg2+ и является необратимой, так как сопровождается масштабным уменьшением свободной энергии. | фермент: фосфофруктокиназа Активаторы: АДФ, АМФ, Н3РO4, К+. Ингибиторы: АТФ, цитрат, НАДН. |

4. Обратимая реакция дихотомического расщепления фруктозо-1,6-дифосфата | В четвертой реакции гликолиза происходит расщепление фруктозо-1,6-дифосфата на две молекулы глицеральдегид-3-фосфата. | фермент: алъдолаза |

5. Обратимая реакция изомеризации дигидроксиацетона-3-фосфат в глицеральдегид-3-фосфат | В пятой реакции происходит изомеризация полученных триозофосфатов. На этом заканчивается первая стадия гликолиза. | фермент: триозофосфатизомераза |

Стадия генерации АТФПроходит в 6 реакций (или 5), в ходе которых энергия окислительных реакций трансформируется в химическую энергию АТФ (субстратное фосфорилирование). | ||

6. Окисление глицеральдегид-3-фосфата до 1,3-дифосфоглицерата (реакция гликолитической оксиредукции) | В шестой реакции происходит окисление альдегидной группы до карбоксильной. Выделившийся Н+ акцептируется NAD, который восстанавливается до NADH. Освобождающаяся энергия затрачивается для образования высокоэнергетической связи 1,3-бифосфоглицерата (1,3-бифосфоглицериновая кислота). | фермент: глицералъдегид-3-фосфат-дегидрогеназа |

7. Субстратное фосфорилирование АДФ (7) | В седьмой реакции фосфорильная группа 1,3-бифосфоглицерата переносится на ADP, в результате чего образуется АТР (напоминаем, что следует иметь в виду две параллельные цепи реакций, с участием двух молекул триоз, образовавшихся из одной молекулы гексозы, следовательно, синтезируется не одна, а две молекулы АТР). | фермент: фосфоглицераткиназа |

8. Реакция изомеризации 3-фосфоглицерата в 2-фосфоглицерат | В восьмой реакции гликолиза происходит перенос фосфатной группы с третьего атома углерода на второй. В результате образуется 2-фосфоглицерат (2-фосфоглицериновая кислота). | |

9. Реакция енолизации | Девятая реакция сопровождается внутримолекулярными окислительно-восстановительными процессами, в результате которых образуется фосфоенолпируват (фосфоенолпировиноградная кислота) с высокоэнергетической связью во втором атоме углерода и отщепляется молекула воды | фермент: енолаза |

10. Реакция субстратного фосфорилирования | В ходе десятой реакции фосфорильная группа переносится на ADP. При этом синтезируется АТР и пируват (пировиноградная кислота). Эта реакция также необратима, поскольку высокоэкзергонична. | фермент: пируваткиназа |

11. Реакция обратимого восстановления пировиноградной кислоты до молочной кислоты (в анаэробных условиях) | Если после гликолиза следует аэробное расщепление, пируват мигрирует в матрикс митохондрий, где, взаимодействуя с коэнзимом-А, участвует в образовании ацетил-СоА. В анаэробных условиях пируват при участии NADH восстанавливается до лактата (молочной кислоты), который при этом является конечным продуктом гликолиза. Затем в аэробных условиях лактат может обратно превратиться в пируват и окислиться в митохондриях. | фермент: лактатдегидрогеназа |

Источник

Энергетический обмен

Обмен веществ

Обмен веществ (метаболизм) складывается из процессов расщепления и синтеза — диссимиляции и ассимиляции, постоянно протекающих в организме. Чтобы жизнь продолжалась, количество поступающей энергии должно превышать (или как минимум равняться) количеству расходуемой энергии, поэтому диссимиляция и ассимиляция поддерживают определенный баланс друг с другом.

Энергетический обмен

Энергетический обмен (диссимиляция — от лат. dissimilis ‒ несходный) — обратная ассимиляции сторона обмена веществ, совокупность реакций, которые приводят к высвобождению энергии химических связей. Это реакции расщепления жиров, белков, углеводов, нуклеиновых кислот до простых веществ.

Возможно три этапа диссимиляции: подготовительный, анаэробный и аэробный. Среда обитания определяет количество этапов диссимиляции. Их может быть три, если организм обитает в кислородной среде, и два, если речь идет об организме, обитающем в бескислородной среде (к примеру, в кишечнике).

Обсудим этапы энергетического обмена более подробно:

- Подготовительный этап

Подготовительный этап осуществляется ферментами в ЖКТ. В результате действия ферментов сложные вещества превращаются в более простые: полимеры распадаются на мономеры. Это сопровождается разрывом химических связей и выделением энергии, большая часть которой рассеивается в виде тепла.

Под действием ферментов белки расщепляются на аминокислоты, жиры — на глицерин и жирные кислоты, сложные углеводы — до простых сахаров.

- Бескислородный этап (анаэробный) — гликолиз

Этот этап является последним для организмов-анаэробов, обитающих в условиях, где кислород отсутствует. На этапе гликолиза происходит расщепление молекулы глюкозы: образуется 2 молекулы АТФ и 2 молекулы пировиноградной кислоты (ПВК). Происходит данный этап в цитоплазме клеток.

- Кислородный этап (аэробный)

Этот этап доступен только для аэробов — организмов, живущих в кислородной среде. Из каждой молекулы ПВК, образовавшейся на этапе гликолиза, синтезируется 18 молекул АТФ — в сумме с двух ПВК выход составляет 36 молекул АТФ.

Таким образом, суммарно с одной молекулы глюкозы можно получить 38 АТФ (гликолиз + кислородный этап).

Кислородный этап протекает на кристах митохондрий (складках, выпячиваниях внутренней мембраны), где наибольшая концентрация окислительных ферментов. Главную роль в этом процессе играет так называемый цикл Кребса, который подробно изучает биохимия.

АТФ — аденозинтрифосфорная кислота

Трудно переоценить роль в клетке АТФ — универсального источника энергии. Молекула АТФ состоит из азотистого основания — аденина, углевода — рибозы и трех остатков фосфорной кислоты.

Между остатками фосфорной кислоты находятся макроэргические связи — ковалентные связи, которые гидролизуются с выделением большого количества энергии. Их принято обозначать типографическим знаком тильда «∽».

АТФ гидролизуется до АДФ (аденозиндифосфорная кислота), а затем и до АМФ (аденозинмонофосфорная кислота). Гидролиз АТФ сопровождается выделением энергии (E) на каждом этапе и может быть представлен такой схемой:

- АТФ + H2O = АДФ + H3PO4 + E

- АДФ + H2O = АМФ + H3PO4 + E

- АМФ + H2O = аденин + рибоза + H3PO4 + E

Пластический обмен

АТФ является универсальным источником энергии в клетке: энергия макроэргических связей АТФ используется для реакций пластического обмена (ассимиляции), протекающих с затратой энергии: синтеза белка на рибосоме (трансляции), удвоению ДНК (репликации) и т.д.

В результате пластического обмена в нашем организме происходит синтез белков, жиров и углеводов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник