При каком давлении кипит кровь

Содержание статьи

Кессонная болезнь (Декомпрессионная болезнь)

Кессонная болезнь — это комплекс симптомов, формирующийся при образовании газовых пузырьков в сосудах и тканях на фоне быстрого снижения атмосферного давления. Патология может быть острой либо хронической. Проявляется болями в суставах, мышцах, синдромом Меньера, диспепсией, признаками поражения ЦНС, острой легочной и сердечно-сосудистой недостаточностью. При постановке диагноза используются анамнестические данные и результаты объективного осмотра, для оценки состояния различных органов применяется рентгенография, УЗИ, МРТ, КТ. Лечение — рекомпрессия с последующей медленной декомпрессией, симптоматическая лекарственная терапия.

Общие сведения

Кессонная болезнь (декомпрессионная болезнь, ДКБ) — комплекс изменений, развивающихся при переходе от высокого атмосферного давления к нормальному, реже — от нормального к пониженному. Свое название патология получила от слова «кессон», обозначающего камеру, созданную в 40-х годах XIX века и предназначенную для проведения работ под водой либо в условиях водонасыщенных грунтов. ДКБ считается профессиональным заболеванием подводников и специалистов, работающих в условиях кессонных камер, в отдельных случаях диагностируется у летчиков. В последние годы из-за широкого распространения дайвинга выявляется у других групп населения. Согласно статистическим данным, частота заболевания составляет 2-4 случая на 10 000 погружений.

Кессонная болезнь

Причины

Непосредственной причиной кессонной болезни является быстрое снижение атмосферного давления при изменении глубины погружения в воду, реже — при подъеме самолета на значительную высоту. Чем быстрее изменяется атмосферное давление — тем больше риск возникновения данной патологии. Факторами, увеличивающими вероятность развития заболевания, считаются:

- Старение организма. По мере старения состояние всех органов ухудшается. Это становится причиной снижения компенсаторных возможностей легких и сердца в период изменения давления.

- Переохлаждение. Сопровождается замедлением кровотока в периферических сосудах. Кровь из отдаленных участков тела медленнее поступает в легочные сосуды, газ в меньшей степени выделяется из крови физиологическим путем.

- Обезвоживание. Вязкость крови при данном состоянии увеличивается, что провоцирует замедление кровообращения. При изменении внешнего давления на периферии возникает стаз, который усугубляется формированием пузырьков, блокирующих просвет сосудов.

- Физическая нагрузка. Потенцирует нарушение равномерности кровотока, вследствие чего создаются условия для интенсивного растворения газов в крови с последующим появлением «тихих» пузырьков. Характерной особенностью является отложение микропузырьков в суставах и повышение вероятности возникновения патологии при следующих погружениях.

- Липидемия, излишний вес. Жиры обладают повышенной гидрофобностью, поэтому при их высоком содержании более активно образуются пузырьки. Клетки жировой ткани интенсивно растворяют инертные газы, входящие в состав дыхательных смесей.

- Гиперкапния. Развивается при низком качестве дыхательной смеси или попытках ее «сэкономить», задерживая дыхание. Увеличение количества CO2 провоцирует сдвиг кислотно-основного состояния в кислую сторону. Из-за этого в крови растворяется больше инертных газов.

- Алкогольное опьянение. При приеме алкоголя возникает обезвоживание. Кроме того, молекулы спирта вызывают соединение мелких пузырьков в более крупные и становятся центрами, вокруг которых образуются большие пузыри, закупоривающие кровеносные сосуды.

Патогенез

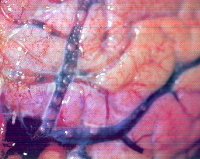

При повышенном давлении газы дыхательной смеси вследствие диффузии в значительных количествах растворяются в крови капилляров легочной ткани. Когда давление снижается, наблюдается противоположное явление — газы «выходят» из жидкости, формируя пузырьки. Чем быстрее меняется давление, тем интенсивнее становится процесс обратной диффузии. При быстром подъеме кровь пациента «закипает», выделяющиеся газы образуют множество крупных пузырьков, которые могут блокировать сосуды разного калибра и повреждать различные органы.

Крупные пузырьки соединяются с мелкими, к образовавшимся пузырям «прилипают» тромбоциты, формируются тромбы, прикрепляющиеся к стенкам мелких сосудов и перекрывающие их просвет. Часть тромбов отрывается с фрагментами сосудистой стенки, мигрирует по кровеносному руслу и блокирует другие сосуды. При скоплении большого количества таких образований развивается газовая эмболия. При значительном повреждении стенок целостность артериол нарушается, возникают кровоизлияния.

Появление пузырей и образование их комплексов с тромбоцитами запускает каскад биохимических реакций, вследствие которых в кровь выбрасываются различные медиаторы, возникает внутрисосудистое свертывание. Пузырьки также образуются вне сосудистого русла, в суставных полостях и мягкотканных структурах. Они увеличиваются в объеме и сдавливают нервные окончания, провоцируя боли. Давление на мягкотканные образования становится причиной их повреждения с формированием очагов некроза в мышцах, сухожилиях и внутренних органах.

Классификация

Из-за возможности поражения различных органов, существенных различий в тяжести и прогнозе самой рациональной с практической точки зрения считается систематизация типов кессонной болезни на основании преобладающих проявлений. Клиническая классификация М. И. Якобсона представляет собой развернутый вариант выделения степеней заболевания с учетом симптоматики. Различают четыре формы патологии:

- Легкая. Превалируют артралгии, миалгии, невралгии, обусловленные сдавлением нервных окончаний газовыми пузырьками. У ряда больных выявляется ливедо, зуд, сальность кожи, вызванные закупоркой мелких поверхностных вен, протоков сальных и потовых желез.

- Средней тяжести. Преобладают расстройства со стороны вестибулярного аппарата, глаз и ЖКТ, возникающие вследствие эмболии капилляров и артериол лабиринта, скопления газовых пузырей в сосудах брыжейки и кишечнике, преходящего спазма ретинальных артерий.

- Тяжелая. Проявляется быстро нарастающими симптомами поражения спинного мозга, как правило, на уровне среднегрудных сегментов, что обусловлено склонностью миелина к поглощению азота и слабой васкуляризацией среднегрудного отдела, из-за чего активно формирующиеся пузырьки не мигрируют с кровью, а сдавливают нервную ткань. Признаки вовлечения головного мозга выявляются гораздо реже. Возможны расстройства сердечной и дыхательной деятельности.

- Летальная. Возникает при тотальном прекращении кровообращения в легких или продолговатом мозге, развитии острой сердечной недостаточности. Провоцируется образованием большого количества крупных пузырьков, одновременно блокирующих множество сосудов.

Для оценки угрозы жизни больного и определения оптимальной тактики лечения в травматологии и ортопедии также применяют упрощенную классификацию, включающую два типа острой ДКБ. Первый тип характеризуется поражением периферических структур (кожи, мышечно-суставной системы). Второй сопровождается изменениями со стороны нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, при отсутствии лечения возможен смертельный исход. Кроме того, различают хронический вариант кессонной болезни, который может развиваться при наличии острой патологии в анамнезе или без предшествующих острых явлений; диагностируется у людей, продолжительное время трудившихся в условиях кессонов.

Симптомы кессонной болезни

В случае тяжелого поражения проявления могут возникать уже в первые минуты после всплытия, однако чаще клиническая картина декомпрессионной болезни формируется постепенно. У половины больных симптоматика выявляется в течение часа. Через 6 часов признаки патологии обнаруживается у 90% пациентов. Редко наблюдается отсроченное появление симптомов (на протяжении 1-2 суток). При легкой форме отмечаются боли в суставах, костных структурах, мышечной ткани, области спины. Болевой синдром обычно ярче выражен в области плечевых и локтевых суставов. Пациенты описывают ощущения как «сверлящие», «глубокие», усиливающиеся при движениях. Часто отмечается сыпь, зуд кожи, повышенная сальность, мраморность окраски кожных покровов. Возможно увеличение лимфоузлов.

При кессонной болезни средней тяжести наблюдается синдром Меньера, обусловленный поражением органа равновесия и включающий в себя головокружения, головную боль, бледность, потливость, тошноту, рвоту. Нарушения деятельности ЖКТ проявляются болями, рвотой и диареей. Спазм сосудов сетчатки сопровождается возникновением фотоморфопсий, «мушек» и «тумана» перед глазами. Тяжелая форма характеризуется нижней спастической параплегией, тазовыми расстройствами, нарушением чувствительности в нижней половине тела по проводниковому типу. Иногда наблюдаются гемипарезы или гемиплегии, головные боли, нарушения речи, психотические расстройства, имеющие преходящий характер.

Сердечно-сосудистые и дыхательные симптомы обнаруживаются при тяжелой форме и достигают наибольшей выраженности при летальном варианте заболевания. Определяется слабость, бледность, одышка, интенсивная боль в груди, кашель, падение АД. При прогрессировании симптоматики развивается отек легких, дыхание становится частым, поверхностным, пульс замедляется, кожные покровы приобретают синюшный или бледно-серый оттенок. Возможны инфаркты легких и миокарда. Летальная форма сопровождается острой сердечной недостаточностью, асфиксией вследствие блокады легочного кровообращения либо нарушения регуляции дыхания продолговатым мозгом.

Наиболее распространенным проявлением хронической декомпрессионной болезни является деформирующий артроз, обусловленный повторяющимся воздействием мелких пузырьков на костно-суставные структуры. Мнения ученых относительно миодегенерации сердца, раннего атеросклероза и частых заболеваний среднего уха у людей, занятых работами кессонным способом, расходятся. Одни специалисты считают перечисленные патологии следствием повторяющейся субклинической ДКБ, другие — результатом воздействия иных факторов, возникающих при пребывании на большой глубине.

Осложнения

Тип и тяжесть осложнений определяются формой заболевания, своевременностью и адекватностью терапевтических мероприятий. Наиболее распространенными последствиями острой декомпрессионной болезни считаются хронический синдром Меньера и аэропатический миелоз. Другими возможными осложнениями являются пневмония, миокардит, эндокардит, кардиодистрофия, кардиосклероз, парезы, параличи, нарушения чувствительности, асептический остеонекроз.

Диагностика

Острая форма кессонной болезни диагностируется на основании жалоб пациента, анамнестических данных и результатов внешнего осмотра. На рентгенограммах могут обнаруживаться пузырьки газа в суставах, мышечной ткани, фасциях, сухожильных влагалищах. Для определения состояния ЦНС назначают томографические исследования спинного и головного мозга. Подтверждением диагноза является улучшение состояния больного при проведении рекомпрессии. Программа обследования при развитии осложнений определяется характером предполагаемой патологии, может включать ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию, УЗИ, МРТ и КТ различных органов.

Лечение кессонной болезни

Терапию заболевания в зависимости от формы, выраженности симптомов осложнений проводят реаниматологи, врачи-травматологи, профпатологи и другие специалисты. При нерезко выраженных кожных, мышечных и суставных проявлениях допустимо наблюдение в динамике. В остальных случаях показана срочная рекомпрессия в условиях барокамеры. Вначале давление увеличивают до показателей, соответствующих глубине погружения больного. При тяжелом состоянии пострадавшего применяют давление выше исходного. Минимальная продолжительность рекомпрессии составляет 30 минут, при сохранении симптомов процедуру продолжают до нормализации состояния пациента. Затем проводят медленную декомпрессию, снижая давление на 0,1 атмосферу через каждые 10 минут. После снижения давления до 2 атмосфер используют вдыхание кислорода для ускорения процесса выведения азота. При появлении признаков ДКБ после нормализации давления выполняют повторную рекомпрессию.

По показаниям назначают симптоматическую терапию. Осуществляют инфузии раствора глюкозы, плазмы, солевых растворов. Применяют фармпрепараты для нормализации и стимуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. При необходимости в план лечения включают сосудорасширяющие средства. При интенсивном болевом синдроме используют ненаркотические анальгетики. Наркотические фармрепараты не показаны из-за возможного угнетающего действия на дыхательный центр. При миалгиях и артралгиях рекомендуют местные согревающие и обезболивающие препараты. После выхода из барокамеры проводят физиопроцедуры: соллюкс, диатермию, лечебные ванны.

Прогноз и профилактика

Исход ДКБ определяется тяжестью поражения и временем начала рекомпрессии. У 80% пациентов отмечается полное выздоровление. Летальные исходы наблюдаются достаточно редко, обычно при экстренном подъеме или отсутствии специализированной помощи. Профилактика кессонной болезни включает использование качественного оборудования для дайвинга и профессиональных работ на глубине, строгое соблюдение правил подъема с учетом данных специально разработанных таблиц, регулярные медицинские осмотры, исключение факторов, увеличивающих риск ДКБ. Превентивные меры также предполагают установление достаточного временного интервала между первым и последующими погружениями или полетами на воздушном транспорте, ограничение времени пребывания в условиях повышенного давления для водолазов и работников кессонов.

Источник

Гипертонический криз: как распознать угрозу

Артериальная гипертензия — состояние, при котором артериальное давление превышает показатель 140 мм рт.ст. Однако важно отметить, что вывод о своем давлении можно делать только при правильном его измерении — троекратно, сидя, в спокойной обстановке.

Если удается выявить причины артериальной гипертензии, то ее считают вторичной или симптоматической. При отсутствии явной причины она называется первичной, или гипертонической болезнью. Последняя встречается гораздо чаще, ею болеют больше 90% людей с повышенным давлением.

Артериальной гипертензией страдает 30-45% взрослого населения. До 50-летнего возраста заболевание чаще наблюдается у мужчин, после 50 лет — у женщин. Артериальная гипертензия — главный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, патологий почек.

Почему высокое давление нужно лечить?

При артериальной гипертензии кровь с большей силой давит на стенки сосудов и тем самым поражает их внутренний слой. При его повреждении в стенку сосудов встраиваются жиры и развиваются атеросклеротический бляшки. Бляшки перекрывают кровоток и органы испытывают нехватку кислорода и питательных веществ.

Кроме того, при высоком давлении в артериальном русле сердцу нужно приложить больше усилий, чтобы вытолкнуть кровь. Поэтому сердце гипертрофируется — увеличивается масса сердечной мышцы. Сердечная мышца растет быстро, а сосуды, которые ее питают — медленно. Интенсивность кровотока в сердце падает, что ведет к стенокардии — болям за грудиной.

Факторы риска гипертонии:

— возраст старше 55 лет

— избыточная масса тела

— потребление алкоголя, курение

— низкая физическая активность

— высокий холестерин

— сахарный диабет

— наследственность

Как отличить высокое давление от гипертонического криза?

Криз — это не просто повышение артериального давления, а его критический скачок, когда показатель на тонометре поднимается выше 180/120. При этом, чтобы назвать криз кризом человек должен испытывать определенные симптомы:

— Тошнота и рвота

— Несвязная речь

— Спутанность сознания

— Нарушение зрения

— Изменение мимики

— Боли в сердце

— Одышка

Почему это происходит?

В норме в ответ на повышение давления сосуды расширяются, тем самым компенсируя состояние и защищая стенку сосудов и органы от поражения. При кризе на высоких цифрах артериального давления происходит срыв компенсаторных возможностей организма и сосуды сужаются, тем самым еще больше повышая давление. Через суженные сосуды кровь хуже притекает к органам, и они испытывают состояние ишемии. Особенно страдают мозг, сердце и почки.

Что делать, если у вас криз?

- Если вы почувствовали описанные симптомы при высоком давлении — необходимо срочно вызвать скорую помощь, потому что гипертонический криз может закончиться инсультом и инвалидностью.

- Приоткройте дверь в вашу квартиру, чтобы врачи могли быстро и беспрепятственно войти.

- Лягте на несколько подушек, чтобы ваша голова была выше положения тела — кровь оттечет в ноги и давление в артериях мозга немного снизится.

- Укройте ноги теплым одеялом. От тепла сосуды ног расширится и в них притечет кровь, тем самым также снизив артериальное давление в сосудах мозга.

- Примите таблетку каптоприла.

Почему именно каптоприл?

Время действия препарата — 40 минут. Это не слишком быстро и не слишком медленно. Нельзя сбивать давление быстро — резкое падение давления приведет к инсульту. При этом эффект нужен не через 3-4 часа, как действуют другие препараты, а быстрее, поэтом это не слишком медленно.

Как изменить образ жизни после эпизода повышения давления или гипертонического криза?

- Откажитесь от соли — это понизит ваше давление на 6-10 мм рт.ст

2. Ешьте больше продуктов с калием! Калий замедляет работу сердца, такая диета способна понизить давление на 5 мм рт.ст.

3. Похудейте! Каждый килограмм потерянного веса снижает АД на 1 мм рт ст.

4. Занимайтесь спортом! 150 минут физических нагрузок в неделю — это еще минус 5-8 мм рт.ст от вашего показателя артериального давления.

Источник

Бронхо-легочные кровотечения и кровохарканья в клинике туберкулеза и внутренних болезней. Академик АМН СССР профессор Томского Медицинского Института Яблоков Д.Д.. Издательство Томского Университета. Томск. 1971 год.

Ведущие специалисты

Чубарян Вартан Тарасович Профессор, Доктор медицинских наук, зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Ростовского мединститута, врач высшей квалификационной категории

Чубарян Вартан Тарасович Профессор, Доктор медицинских наук, зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Ростовского мединститута, врач высшей квалификационной категории

Прочитать о докторе подробнее

Шовкун Людмила Анатольевна Профессор, Доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, зав. кафедрой туберкулеза Ростовского мединститута

Прочитать о докторе подробнее

Профессор Терентьев Владимир Петрович, Доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Заведующий кафедрой внутренних болезней №1 РостГМУ, Член Международного общества по кардиологической реабилитации, Член Правления Всероссийского научного общества кардиологов

Прочитать о докторе подробнее

Профессор Чесникова Анна Ивановна Доктор медицинских наук, Врач-кардиолог

Прочитать о докторе подробнее

Дюжиков Александр Акимович, Профессор, Доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки России

Главный кардиохирург МЗ РО

Прочитать о докторе подробнее

Сафонов Дмитрий Владимирович, заместитель главного врача Ростовской областной клинической больницы по поликлинике, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ростовской области по амбулаторно-поликлинической работе.

Прочитать о докторе подробнее

Полозюков Илларион Александрович, Заведующий отделением торакальной хирургии Областной специализированной туберкулезной больницы, Врач высшей квалификационной категории

Полозюков Илларион Александрович, Заведующий отделением торакальной хирургии Областной специализированной туберкулезной больницы, Врач высшей квалификационной категории

Прочитать о докторе подробнее

Редактор страницы: Крючкова Оксана Александровна.

При гипертонической болезни, как известно, мелкие сосуды склонны к спазмам и часто наблюдается ломкость капилляров. Вполне допустимым является предположение о возможности возникновения сосудистых легочных кризов, которые могут дать кровохарканье или легочное кровотечение (Г. Нагибин, 1938). В. Аккерман и И. Файнштейн (1937) считают гипертонию фактором, благоприятствующим возникновению легочного кровотечения; следует отметить, что в наблюдавшихся ими случаях последнего наряду с гипертонией одновременно присутствовали и другие патогенетические факторы, могущие обусловить кровохарканье, как, например, изменения со стороны сердца или сосудов органического характера. Г. Ф. Ланг (1950) отмечает, что кровохарканье при гипертонической болезни обусловлено в большинстве случаев застоем и переполнением легочных сосудов кровью, причем под большим давлением; при этих условиях легко могут произойти разрывы капилляров и мелких вен и обильное кровохарканье, аналогичное кровохарканью, которое нередко наблюдается при митральном стенозе.

КРОВОХАРКАНЬЯ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ПЕРВИЧНОЙ ГИПЕРТОНИИ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Однако кровохарканье при гипертонической болезни наблюдается иногда и в таких стадиях болезни, когда еще нет явлений застоя крови в легких. В этих случаях, по мнению Г. Ф. Ланга, вероятно, в происхождении легочных кровотечений играет роль гиалиноз, т. е. склероз артериол бронхов разветвлений бронхиальных артерий.

Далее, причиной кровохарканья при гипертонической болезни могут быть инфаркты легких, которые наблюдаются нередко при выраженной недостаточности сердца. AblonczyP. (1959) наблюдал продолжительное кровохарканье у 4 больных с эссенциальной гипертонией, у которых при рентгенологическом и бронхоскопическом исследовании не было найдено никаких изменений в легких. Постельный режим и гипотенсивная терапия привели к снижению артериального давления и прекращению кровохарканья. Автор полагает, что главной причиной кровохарканья являлось повышение артериального давления и склеротические изменения кровеносных сосудов, в частности сосудов бронхиальной системы.

Johnston R. с соавторами (1960) среди 324 больных с кровохарканьем отметили 16 больных, у которых оно было связано с эссенциальной гипертонией. Dailey J. (1955) сообщил, что он наблюдал ряд больных с кровохарканьем, у которых при рентгенологическом исследовании, включающем бронхографию, а также при бронхоскопии не было найдено ничего ненормального, единственной патологией являлась временная или перемежающаяся гипертония. Нередко при бронхоскопии обнаруживались небольшие узелки на сосудах, при внезапном повышении артериального давления и наличии атероматозных изменений эти артериолы могут разорваться и дать кровотечение.

Я. Д. Бондаренко (1962) наблюдал 16 больных, у которых гипертоническая болезнь осложнилась легочным кровотечением. В условиях стационара обильные и длительные кровотечения (от 2 до 4 дней) наблюдались у двух больных. Сопоставляя высоту артериального давления с легочным кровотечением, массивностью и длительностью его, автор нашел, что легочное кровотечение начиналось при повышенном артериальном давлении, ко времени прекращения кровотечения давление снижалось. Автор полагает, что легочные кровотечения у больных гипертонической болезнью возникают в результате гипертензии малого круга и нарушения, проницаемости сосудисто-тканевых мембран легкого вследствие гипоксии. Я. Д. Бондаренко рекомендует при легочном кровотечении у больных гипертонией рутин и эуфиллин (в свечах или внутривенно), учитывая, что последний снижает давление в малом круге кровообращения.

Просмотрев наш клинический материал по гипертонической болезни, мы- нашли, что кровохарканье наблюдалось обычно у больных гипертонией в стадии выраженной сердечной недостаточности и редко (не свыше 3>%) оно встретилось в более ранних периодах болезни.

Иллюстрацией смертельного легочного кровотечения при гипертонической болезни является следующая, история болезни.

Больной К-в, 60 лет, поступил в клинику в очень тяжелом состоянии, с жалобами на одышку в покое, резко усиливающуюся даже при небольшом физическом напряжении, кашель, обильное кровохарканье, возникшее несколько дней тому назад.

При объективном исследовании со стороны легких обнаружено укорочение перкуторного звука над нижними отделами обоих легких, больше слева, обильные мелко- и среднепузырчатые хрипы. Размеры сердца увеличены главным образом влево. Тоны глухие. Тахисистолическая форма мерцательной аритмии. Ар. давл. 160/90 мм рт. ст. (в анамнезе более высокое). Кровь: гб. 61 ед., эр. 4500’000, лейк. 13 500, эоз. 0, пал. 6%, сег. 76%, лим. 15%, мон. 3%, РОЭ 51 мм .в час.

Рентгенологическое исследование: тень сердца значительно расширена, преимущественно влево; слева в области среднего и нижнего полей видны неоднородные крупные затемнения, справа в нижней доле менее крупное затемнение. У больного во время кратковременного пребывания (5-дневного) в клинике на фойе кровохарканья повторилось обильное легочное кровотечение, и он умер.

На аутопсии (с последующим гистологическим исследованием) был установлен диагноз — гипертоническая болезнь; гипертрофия левого желудочка сердца, начальная стадия первично сморщенной почки, атеросклероз с преимущественным поражением ветвей легочной артерии. Осложнения-‘тромбоз легочной артерии. Массивные инфаркты нижней доли левого легкого и небольшой инфаркт нижней доли правого легкого.

У данного больного гипертоническая болезнь осложнилась тромбозом крупных ветвей легочной артерии с обширными инфарктами легких, что и обусловило повторные обильные легочные кровотечения.

Fischberg (1940) сообщил о смертельном легочном кровотечении у больного гипертонической болезнью, но не привел результатов патологоанатомического исследования.

Кровохарканье встречается и при симптоматической гипертонии, клиническая симптоматология которой в большинстве случаев идентична таковой при гипертонической болезни.

КРОВОХАРКАНЬЯ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ПЕРВИЧНОЙ ГИПЕРТОНИИ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Гипертония малого круга кровообращения (легочная гипертония), как известно, часто встречается при врожденных и приобретенных пороках сердца и при различных хронических заболеваниях легких. Но кроме этой вторичной гипертонии в последние годы все чаще описываются случаи так называемой первичной гипертонии. В современной литературе она именуется как синдром Аэрза, эссенциальная или идиопатическая легочная гипертония, первичный склероз легочной артерии, идиопатическая гипертрофия правого желудочка, легочный артериит. Множественность наименований до известной степени отражает ту неясность, которая еще существует в понимании, причин и патогенеза легочной гипертонии.

В клинической симптоматологии данного страдания отмечается кровохарканье. Так, Б. В. Петровский с соавторами (1961) отметили кровохарканье у 3 из 9 наблюдавшихся ими больных первичной легочной гипертонией. В случае, описанном К- И. Мишиной (1963), также наблюдалось кровохарканье. Васильев Л. И. (1966) наблюдал кровохарканье у 1 из 3 больных первичной легочной гипертонией. Tsagaris J. и Tikoff G. (1968) сообщили о 3 больных семейной первичной легочной гипертонией, причем кровохарканье наблюдалось у 2 из них.

По-видимому, кровохарканье встречается сравнительно часто при первичной легочной гипертонии. Поэтому при кровохаркании неясной этиологии следует иметь в виду и возможность вышеуказанной патологии. Диагностика гипертонии малого круга стала возможной в связи с введением в клинику зондирования сердца и сосудов малого круга, но применение этого метода исследования невозможно в широкой практике. Кроме того, и с деонтологической точки зрения он должен использоваться только по весьма ограниченным, необходимым показаниям, так как зондирование и ангиокардиография, согласно опыту Б. В. Петровского, при первичной легочной гипертонии противопоказаны. Нельзя не согласиться с Б. В. Петровским, утверждающим, что «при тщательном изучении всех клинико-рентгенологических данных диагноз первичной легочной гипертонии может быть установлен и без зондирования». Появление необъяснимой одышки, слабости, нередко в сочетании с обмороками, ангинозными болями и приступами удушья при физической нагрузке, симптомами гипертрофии правого желудочка, акцентом 2 тона на легочной артерии при отсутствии легочной патологии и анамнестических указаний на ревматизм позволяют предположить первичную легочную гипертонию. Детальное электро-фоно-кардиографическое, рентгенологическое исследование в комплексе с клиническим наблюдением больной обычно позволяет поставить правильный диагноз.

Особенно важно дифференцировать указанную патологию с митральным стенозом, чтобы не допустить опасной терапевтической ошибки в отношении комиссуротомии.

В.ОК. 06.01.2016г.

ОПТ.ОК. 06.01.2016г.

Источник