Какой конечный продукт азотистого обмена характерен для птиц

Содержание статьи

VIII Международная студенческая научная конференция

Студенческий научный форум — 2016

АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН У ПТИЦ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ КОРМЛЕНИЯ

- Авторы

- Файлы работы

- Сертификаты

Ажибаева З.С. 1, Нурдинов Н.С. 1, Сержанова А.Е. 1

1Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Комментарии

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

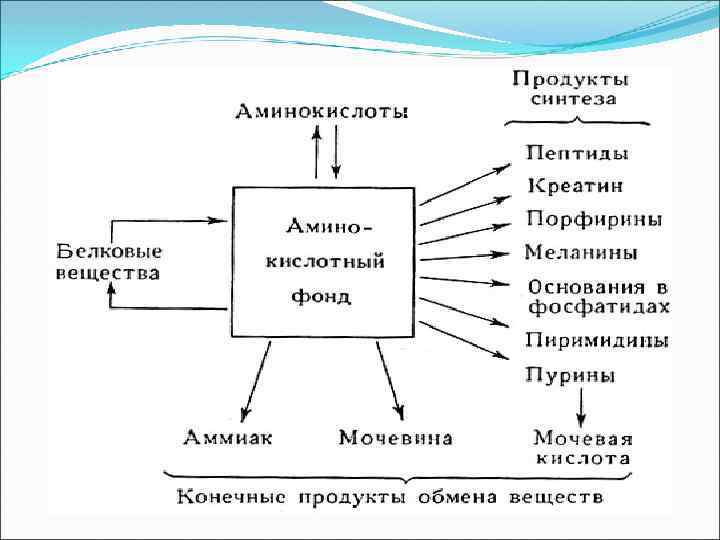

Совокупность химических превращений азотсодержащих соединений в организме представляет азотистый обмен. Это — обмен белков, нуклеиновых кислот, содержащих азот липидов, витаминов, гормонов и др. Принято считать, что в белке содержится 16% азота, Определяя содержание азота в кормах и выделенное его количество с калом, мочой и потом, устанавливается азотистый баланс. Различают положительный азотистый баланс, когда в организм с белком поступает азота больше, чем его выделяется из организма (растущий организм) и отрицательный азотистый баланс, когда количество азота с белком поступает в организм меньше, чем выделяется (голодание).

Начальным этапом азотистого обмена является ферментативное расщепление белков и других сложных азотистых соединений в желудочно-кишечном тракте до свободных аминокислот и всасывание их в тонком кишечнике в кровь и лимфу.

Аминокислоты, всосавшиеся в кишечнике, расходуются на биосинтез белков и других соединений. Переход аминокислот из крови в клетку является началом процесса биосинтеза специфических белков для организма. Аминокислоты, не использованные для биосинтеза, подвергаются процессам ферментативного распада, с помощью дезаминирования. В результате отщепления α-аминогруппы от аминокислоты образуется соответствующая α-кетокислота (безазотистый остаток) и выделяется молекула аммиака. Аммиак токсичен для ЦНС, поэтому в организме человека и млекопитающих он превращается в нетоксичное хорошо растворимое соединение — мочевину. В виде мочевины, а также в виде солей аммония аммиак выводится из организма. Безазотистый остаток используется для образования аминокислот в реакциях трансаминирования, Основной путь нейтрализации аммиака заключается в синтезе мочевины, протекающем в печени и состоящем из серии последовательных ферментативных реакций. У птиц аммиак обезвреживается путем образования мочевой кислоты, так как в печени птиц отсутствует аргиназа, фермент расщепляющий аргинин на мочевину и орнитин. Мочевая кислота — (триоксипурин) один из конечных продуктов азотистого обмена, выделяемая в экскрементах птиц и рептилий. Повышенное содержание ее наблюдается при нефритах, лейкозах подагре и других заболеваниях.

Конечные продукты азотистого обмена выделяются из организма главным образом с мочой, калом и выдыхаемым воздухом. Объективным показателем образования и выведения конечных продуктов азотистого обмена служит содержание в сыворотке крови остаточного азота, в состав которого входят азот мочевины, мочевой кислоты, свободных аминокислот, креатинина, аммиака, полипептидов и глутамина (Шапвиль, Энни, 1977 и др.). На долю мочевины приходится до 80-85% от всего азота мочи. У животных, которые выделяют мочевину, вода необходима для растворения мочевины в моче. На самом деле, мочевина является естественным мочегонным средством, которое обеспечивает поток мочи. У птиц и пресмыкающихся, чтобы экономить воду азот выделяется в качестве мочевой кислоты в виде твердого вещества смешанной с очень небольшим количеством воды. Преобразование аммиака и синтез мочевой кислоты у птиц представляет собой сложный процесс и требует энергии (Gary C. Packar, Mary J. 1989).

Таким образом, учитывая важную роль азотистого обмена у птиц при усовершенствовании технологии кормления, содержания и повышения генетического потенциала мы провели исследования по определению аммиака и мочевины в плазме крови у предоставленных нам пород уток и кур.

Методы исследования

Метод определения мочевины с глиоксимом (Kulhanek, V. , 1962) и аммиака (реакция с бертолетовой солью (Chaney, A.L., 1962)

Результаты исследования

Результаты исследований показали увеличение содержания аммиака в плазме крови в группах уток с 60% и 100% замещением животного белка растительным. Причем, в группе со 100% замещением наблюдается значительное увеличение — с высокой степенью достоверности (таб. 1, рис. 1).

Таблица 1. Содержание аммиака и мочевины в плазме крови уток. Замещение животного белка в корме на растительный белок на 40%, 60%, 100%.

Параметры | Аммиак, мкМ/л | Мочевина, мг/100мл |

Контроль | 103,3±0,5 | 18,8±0,9 |

1 группа (40%) | 106,3±2,1 | 14,3±0,2 |

2 группа (60%) | 130,3±0,2 P≥0,01 | 7,2±0,5 P≥0,01 |

3 группа (100%) | 152±2,9 P≥0,001 | 4,5±0,1 P≥0,001 |

Рис. 1. Содержание аммиака и мочевины в плазме крови уток. Замещение животного белка в корме на растительный белок на 40%, 60%, 100%.

В таблице 2 приведены данные по изменению содержания аммиака и мочевины в плазме крови у уток разных пород. Как видно из таблицы особых различий по содержанию аммиака у исследуемых пород уток не наблюдается. Что же касается концентрации мочевины, то у пепельных и белогрудых высокое, а у белых и хаки содержание мочевины было низким. Это предполагает снижение синтетической функции печени, а именно, синтез мочевины из аммиака.

Таблица 2. Содержание аммиака и мочевины в плазме крови уток разных пород.

Параметры | Аммиак, мкМ/л | Мочевина, мг/100мл |

Контроль | 60,3±0,2 | 34,5±0,1 |

П (пепельные) | 90,7±0,2 P≥0,01 | 32±0,9 |

Б2 (белые) | 90,6±0,1 | 4±0,2 P≥0,001 |

Х (хаки) | 95,5±3,03 | 2,7±0,07 P≥0,001 |

БлГ (белогрудые) | 97,5±2,5 P≥0,001 | 17,7±0,7 P≥0,01 |

Рис. 2. Содержание аммиака и мочевины в плазме крови уток разных пород.

Содержание аммиака и мочевины в плазме крови у уток отцовской и материнской линий было следующим: у уток отцовской линий содержание аммиака было значительно выше, чем у уток материнской линий (таб.3, рис.3), соответственно, содержание мочевины у материнской линии было выше, чем у отцовской, что свидетельствует об угнетении азотистого обмена в печени у отцовской линии уток.

Таблица 3. Содержание аммиака и мочевины в плазме крови у уток отцовской (М-1) и материнской ( М-2) линий.

Параметры | Аммиак, мкМ/л | Мочевина, мг/100мл |

Контроль | 102,6±3,6 | 85,4±3,5 |

М-1 | 156,5±5,7 P≥0,05 | 64,4±3,6 |

М-2 | 77,4±2,6 P≥0,001 | 91,6±3,7 P≥0,05 |

Рис. 3. Содержание аммиака и мочевины в плазме крови у уток отцовской (М-1) и материнской ( М-2) линий.

Содержание аммиака и мочевины у кур разных пород колебалось незначительно (таб.4, рис.4). Только у кур Ж1 , т.е. материнской линии, наблюдается увеличение на 60% по аммиаку и на 34% по мочевине, а у остальных групп данные показатели менялись в пределах нормы.

Таблица 4. Содержание аммиака и мочевины в плазме крови кур разных пород.

Параметры | Аммиак, мкМ/л | Мочевина, мг/100мл |

Контроль | 57,2±0,8 | 34,5±0,1 |

Ж1 | 92±0,1 P≥0,01 | 46,5±1,4 |

Ж2 | 63,3±0,2 | 26,9±0,4 |

К2Ж1 | 50,6±0,1 | 13±0,1 P≥0,01 |

К3Ж2 | 53,3±2,4 | 20,1±0,9 |

К3Ж1 | 65,3±2,3 | 32,2±0,7 |

Рис. 4. Содержание аммиака и мочевины в плазме крови кур разных пород.

Проведенные исследования показали небольшие колебания в показателях аммиака и мочевины как у уток, так и у кур разных пород и специализации. Следует отметить, что содержание аммиака в плазме крови у уток несколько выше, чем у кур, а мочевины — ниже. Замещение животного белка на растительный белок в группе уток со 100% замещением содержание аммиака значительно выше. Исходя из полученных данных можно говорить, что более оптимальным и физиологичным оказалось замещение животного белка на растительный белок на 40%. Угнетение функции печени в синтезе мочевины из аммиака наблюдались в группах уток отцовской линии и в группах кур материнской линии.

Литература

Шапвиль Ф., Энни А.-Л., Биосинтез белка, пер. с франц., М., 1977.

Gary С. Packard, Mary J. Nitrogen excretion by embryos of a gallinaceous bird and a reconsideration of the evolutionary origin of uricotely//Canadian journal of Zoology, 1986, 64(3): 691-693, 10.1139/z86-101.

Geraet PA, MacLeod MG, Larbier M, Leclerdq B. Nitrigen bolism fat and lean chicken//Poult Sci. Nov; 69(11):1911-1921.

Chaney, A.L. Modified reagents for determination of urea and ammonia /A.L. Chaney, E.P. Marbach // Clin. Chem. — 1962. — V. 8. — Р. 130.

Kulhanek, V. Mimoradne citlive a jednoduche stanoveny mocoviny v krevnim seru, mozkomisnem moku a v moci //V. Kulhanek, V Vojtiskova // Vnitr. Lek. — 1965. — № 7. — P. 692-696.

7

Просмотров работы: 1630

Код для цитирования:

Источник

Конечные продукты азотистого обмена Азотистый обмен

Конечные продукты азотистого обмена

Конечные продукты азотистого обмена

Азотистый обмен — совокупность химических превращений азотсодержащих веществ в организме. А. о. включает обмен простых и сложных белков, нуклеиновых кислот, продуктов их распада (пептидов, аминокислот и нуклеотидов), содержащих азот жироподобных веществ (липидов), аминосахаров, гормонов, витаминов и др. Для нормального течения процессов жизнедеятельности организм должен быть обеспечен необходимым количеством усвояемого азота. Главнейшей составной частью и основным источником азота пищи человека являются белковые вещества

Азотистый обмен — совокупность химических превращений азотсодержащих веществ в организме. А. о. включает обмен простых и сложных белков, нуклеиновых кислот, продуктов их распада (пептидов, аминокислот и нуклеотидов), содержащих азот жироподобных веществ (липидов), аминосахаров, гормонов, витаминов и др. Для нормального течения процессов жизнедеятельности организм должен быть обеспечен необходимым количеством усвояемого азота. Главнейшей составной частью и основным источником азота пищи человека являются белковые вещества

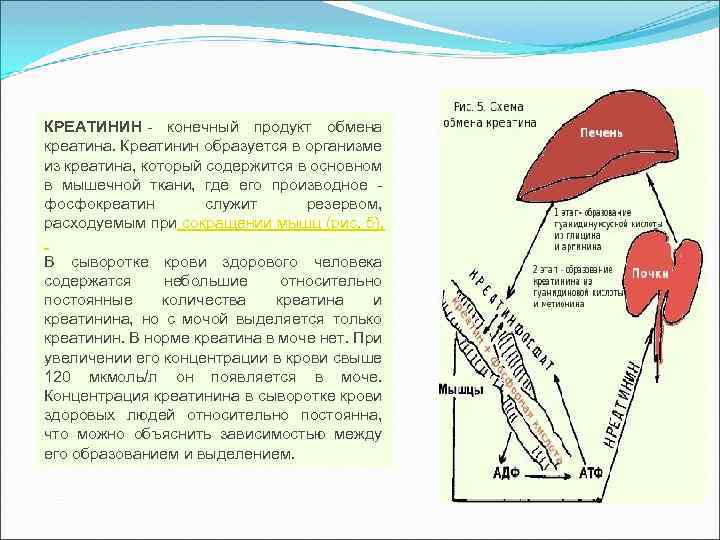

КРЕАТИНИН — конечный продукт обмена креатина. Креатинин образуется в организме из креатина, который содержится в основном в мышечной ткани, где его производное — фосфокреатин служит резервом, расходуемым при сокращении мышц (рис. 5). В сыворотке крови здорового человека содержатся небольшие относительно постоянные количества креатина и креатинина, но с мочой выделяется только креатинин. В норме креатина в моче нет. При увеличении его концентрации в крови свыше 120 мкмоль/л он появляется в моче. Концентрация креатинина в сыворотке крови здоровых людей относительно постоянна, что можно объяснить зависимостью между его образованием и выделением.

КРЕАТИНИН — конечный продукт обмена креатина. Креатинин образуется в организме из креатина, который содержится в основном в мышечной ткани, где его производное — фосфокреатин служит резервом, расходуемым при сокращении мышц (рис. 5). В сыворотке крови здорового человека содержатся небольшие относительно постоянные количества креатина и креатинина, но с мочой выделяется только креатинин. В норме креатина в моче нет. При увеличении его концентрации в крови свыше 120 мкмоль/л он появляется в моче. Концентрация креатинина в сыворотке крови здоровых людей относительно постоянна, что можно объяснить зависимостью между его образованием и выделением.

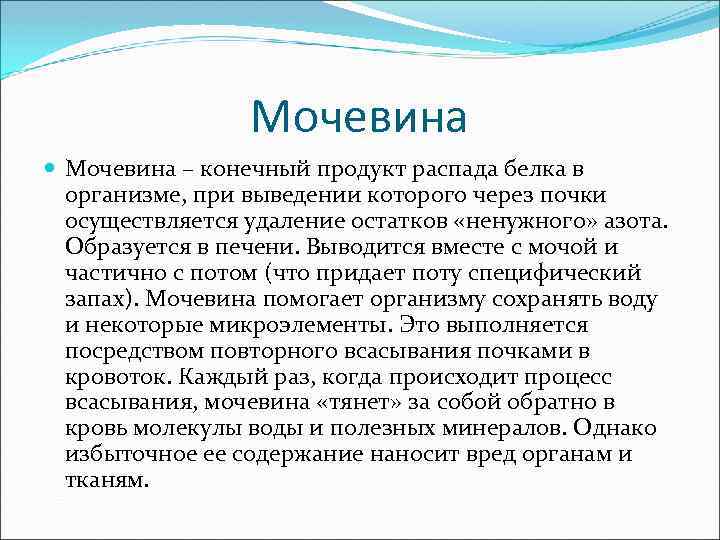

Мочевина — конечный продукт распада белка в организме, при выведении которого через почки осуществляется удаление остатков «ненужного» азота. Образуется в печени. Выводится вместе с мочой и частично с потом (что придает поту специфический запах). Мочевина помогает организму сохранять воду и некоторые микроэлементы. Это выполняется посредством повторного всасывания почками в кровоток. Каждый раз, когда происходит процесс всасывания, мочевина «тянет» за собой обратно в кровь молекулы воды и полезных минералов. Однако избыточное ее содержание наносит вред органам и тканям.

Мочевина — конечный продукт распада белка в организме, при выведении которого через почки осуществляется удаление остатков «ненужного» азота. Образуется в печени. Выводится вместе с мочой и частично с потом (что придает поту специфический запах). Мочевина помогает организму сохранять воду и некоторые микроэлементы. Это выполняется посредством повторного всасывания почками в кровоток. Каждый раз, когда происходит процесс всасывания, мочевина «тянет» за собой обратно в кровь молекулы воды и полезных минералов. Однако избыточное ее содержание наносит вред органам и тканям.

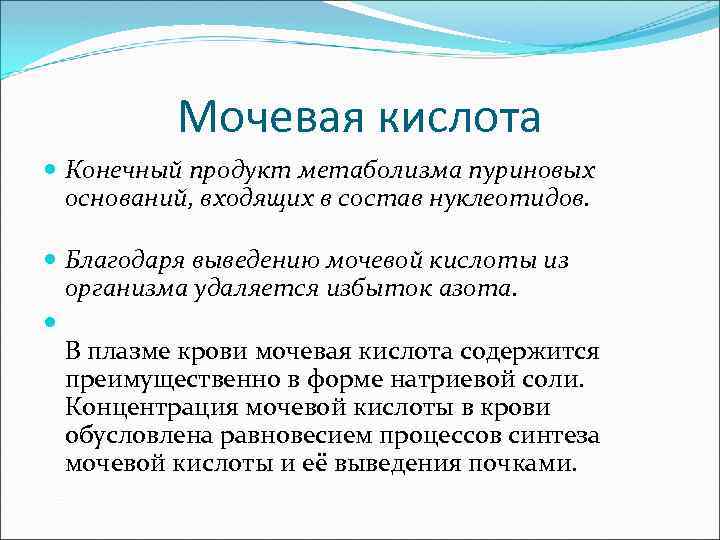

Мочевая кислота Конечный продукт метаболизма пуриновых оснований, входящих в состав нуклеотидов. Благодаря выведению мочевой кислоты из организма удаляется избыток азота. В плазме крови мочевая кислота содержится преимущественно в форме натриевой соли. Концентрация мочевой кислоты в крови обусловлена равновесием процессов синтеза мочевой кислоты и её выведения почками.

Мочевая кислота Конечный продукт метаболизма пуриновых оснований, входящих в состав нуклеотидов. Благодаря выведению мочевой кислоты из организма удаляется избыток азота. В плазме крови мочевая кислота содержится преимущественно в форме натриевой соли. Концентрация мочевой кислоты в крови обусловлена равновесием процессов синтеза мочевой кислоты и её выведения почками.

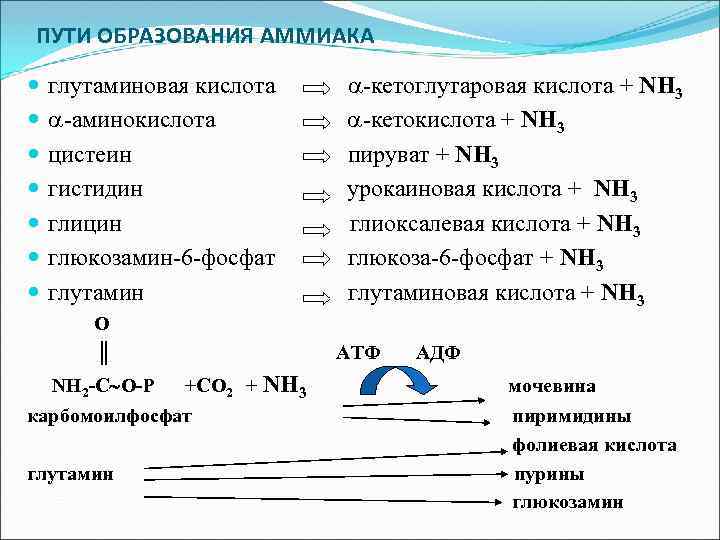

ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ АММИАКА глутаминовая кислота -кетоглутаровая кислота + NH 3 -аминокислота -кетокислота + NH 3 цистеин пируват + NH 3 гистидин урокаиновая кислота + NH 3 глицин глиоксалевая кислота + NH 3 глюкозамин-6 -фосфат глюкоза-6 -фосфат + NH 3 глутамин глутаминовая кислота + NH 3 O ║ NH 2 -C O-P +CO 2 + NH 3 карбомоилфосфат глутамин АТФ АДФ мочевина пиримидины фолиевая кислота пурины глюкозамин

ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ АММИАКА глутаминовая кислота -кетоглутаровая кислота + NH 3 -аминокислота -кетокислота + NH 3 цистеин пируват + NH 3 гистидин урокаиновая кислота + NH 3 глицин глиоксалевая кислота + NH 3 глюкозамин-6 -фосфат глюкоза-6 -фосфат + NH 3 глутамин глутаминовая кислота + NH 3 O ║ NH 2 -C O-P +CO 2 + NH 3 карбомоилфосфат глутамин АТФ АДФ мочевина пиримидины фолиевая кислота пурины глюкозамин

ПРИЧИНЫ АММИАЧНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ГИПЕРАММОНИЙЕМИЯ (>25 -40 мкмоль/л) Нарушение мочевинообразующей функции печени Нарушение азотовыделительной функции почек Острая почечная недостаточность Вирусный гепатит Хроническая почечная недостаточность Токсический гепатит Цирроз печени Портакавальные анастомозы на фоне богатой белками пищи Врожденные гипераммонийемии

ПРИЧИНЫ АММИАЧНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ГИПЕРАММОНИЙЕМИЯ (>25 -40 мкмоль/л) Нарушение мочевинообразующей функции печени Нарушение азотовыделительной функции почек Острая почечная недостаточность Вирусный гепатит Хроническая почечная недостаточность Токсический гепатит Цирроз печени Портакавальные анастомозы на фоне богатой белками пищи Врожденные гипераммонийемии

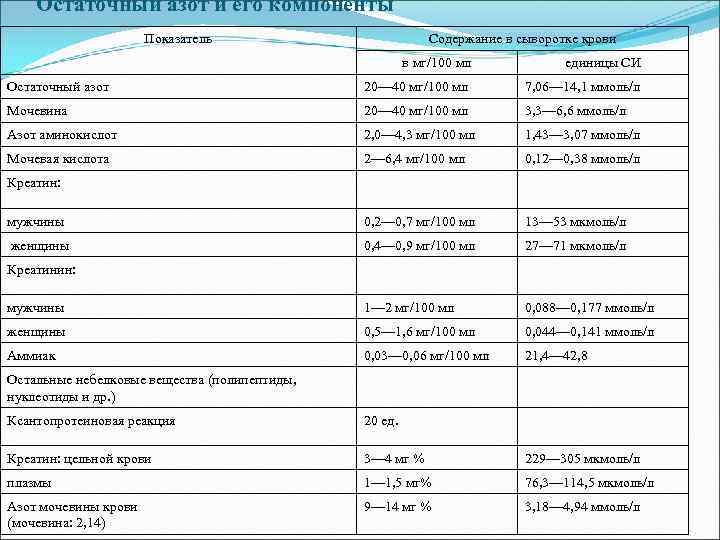

Остаточный азот и его компоненты Показатель Содержание в сыворотке крови в мг/100 мл единицы СИ Остаточный азот 20- 40 мг/100 мл 7, 06- 14, 1 ммоль/л Мочевина 20- 40 мг/100 мл 3, 3- 6, 6 ммоль/л Азот аминокислот 2, 0- 4, 3 мг/100 мл 1, 43- 3, 07 ммоль/л Мочевая кислота 2- 6, 4 мг/100 мл 0, 12- 0, 38 ммоль/л мужчины 0, 2- 0, 7 мг/100 мл 13- 53 мкмоль/л женщины 0, 4- 0, 9 мг/100 мл 27- 71 мкмоль/л мужчины 1- 2 мг/100 мл 0, 088- 0, 177 ммоль/л женщины 0, 5- 1, 6 мг/100 мл 0, 044- 0, 141 ммоль/л Аммиак 0, 03- 0, 06 мг/100 мл 21, 4- 42, 8 Креатин: Креатинин: Остальные небелковые вещества (полипептиды, нуклеотиды и др. ) Ксантопротеиновая реакция 20 ед. Креатин: цельной крови 3- 4 мг % 229- 305 мкмоль/л плазмы 1- 1, 5 мг% 76, 3- 114, 5 мкмоль/л Азот мочевины крови (мочевина: 2, 14) 9- 14 мг % 3, 18- 4, 94 ммоль/л

Остаточный азот и его компоненты Показатель Содержание в сыворотке крови в мг/100 мл единицы СИ Остаточный азот 20- 40 мг/100 мл 7, 06- 14, 1 ммоль/л Мочевина 20- 40 мг/100 мл 3, 3- 6, 6 ммоль/л Азот аминокислот 2, 0- 4, 3 мг/100 мл 1, 43- 3, 07 ммоль/л Мочевая кислота 2- 6, 4 мг/100 мл 0, 12- 0, 38 ммоль/л мужчины 0, 2- 0, 7 мг/100 мл 13- 53 мкмоль/л женщины 0, 4- 0, 9 мг/100 мл 27- 71 мкмоль/л мужчины 1- 2 мг/100 мл 0, 088- 0, 177 ммоль/л женщины 0, 5- 1, 6 мг/100 мл 0, 044- 0, 141 ммоль/л Аммиак 0, 03- 0, 06 мг/100 мл 21, 4- 42, 8 Креатин: Креатинин: Остальные небелковые вещества (полипептиды, нуклеотиды и др. ) Ксантопротеиновая реакция 20 ед. Креатин: цельной крови 3- 4 мг % 229- 305 мкмоль/л плазмы 1- 1, 5 мг% 76, 3- 114, 5 мкмоль/л Азот мочевины крови (мочевина: 2, 14) 9- 14 мг % 3, 18- 4, 94 ммоль/л

гиперазотемия продукционная Печено-клеточная недостаточность ↑ немочевинных фракций остаточного азота (аммония, азота ам-т, биогенных аминов); ↓фракция мочевины в остаточном азоте Усиленный катаболизм белков (голодание, перекорм) ↑ немочевинных фракций остаточного азота (аммония, азота ам-т, биогенных аминов); ↑ фракция мочевины в остаточном азоте ретенционная Острая и хроническая почечная нед-ть ОПН: ↑ концентрация мочевины в плазме, ↓клиренс мочевины, ↑ остаточного азота и азота мочевины ХПН: ↑ остаточный азот до 200 -300 мг/100 мл, ↑ концентрация мочевины, аммония, мочевой к-ты, пептидов ( «средних молекул» ) в плазме

гиперазотемия продукционная Печено-клеточная недостаточность ↑ немочевинных фракций остаточного азота (аммония, азота ам-т, биогенных аминов); ↓фракция мочевины в остаточном азоте Усиленный катаболизм белков (голодание, перекорм) ↑ немочевинных фракций остаточного азота (аммония, азота ам-т, биогенных аминов); ↑ фракция мочевины в остаточном азоте ретенционная Острая и хроническая почечная нед-ть ОПН: ↑ концентрация мочевины в плазме, ↓клиренс мочевины, ↑ остаточного азота и азота мочевины ХПН: ↑ остаточный азот до 200 -300 мг/100 мл, ↑ концентрация мочевины, аммония, мочевой к-ты, пептидов ( «средних молекул» ) в плазме

ИСТОЧНИКИ И СПОСОБЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ АММИАКА В РАЗНЫХ ТКАНЯХ Биогенные амины Аминокислоты Нуклеотиды АММИАК Синтез Образование мочевины глутамина аланина глутамата аммонийных ( 25 г/сут) солей ( 0, 5 г/сут) печень мозг Мышцы, кишечник мозг почки

ИСТОЧНИКИ И СПОСОБЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ АММИАКА В РАЗНЫХ ТКАНЯХ Биогенные амины Аминокислоты Нуклеотиды АММИАК Синтез Образование мочевины глутамина аланина глутамата аммонийных ( 25 г/сут) солей ( 0, 5 г/сут) печень мозг Мышцы, кишечник мозг почки

РЕАКЦИИ СВЯЗЫВАНИЯ АММИАКА В КЛЕТКЕ 1. Реакция восстановительного аминирования -кетоглутарата в L-глутамат: НАДФН 2 НАДФН NH 3 + -кетоглутаровая глутаминовая + Н 2 О кислота глутаматдегидрогеназа кислота 2. Реакция образования глутамина из глутаминовой кислоты с участием фермента глутаминсинтетазы. Реакция протекает в цитозоле клеток всех тканей, но в большей степени — мозга: COOH CONH 2 │ │ CH 2 АТФ АДФ + Фн CH 2 │ │ CH 2 2 CH │ │ HC-NH 2 глутаминсинтетаза HC-NH 2 │ │ COOH COOH глутаминовая глутамин кислота

РЕАКЦИИ СВЯЗЫВАНИЯ АММИАКА В КЛЕТКЕ 1. Реакция восстановительного аминирования -кетоглутарата в L-глутамат: НАДФН 2 НАДФН NH 3 + -кетоглутаровая глутаминовая + Н 2 О кислота глутаматдегидрогеназа кислота 2. Реакция образования глутамина из глутаминовой кислоты с участием фермента глутаминсинтетазы. Реакция протекает в цитозоле клеток всех тканей, но в большей степени — мозга: COOH CONH 2 │ │ CH 2 АТФ АДФ + Фн CH 2 │ │ CH 2 2 CH │ │ HC-NH 2 глутаминсинтетаза HC-NH 2 │ │ COOH COOH глутаминовая глутамин кислота

Пути обмена азота аминокислот и аммиака ТКАНИ КРОВЬ ПЕЧЕНЬ Мышцы, кишечник Аминок-ты -КГ Ала -КГ NH 3 Кеток-ты глутамат пируват пируват глутамат СО 2 АМФ NH 3 глюкоза карбомоил фосфат ИМФ глутамат глутамин МОЗГ и другие ткани Аминок-ты -КГ NH 3 Кеток-ты глутамат глутамин -КГ ПОЧКИ NH 3 глутамат NH 3 МОЧА орнитиновый цикл NH 3 глутамат мочевина аммонийные соли глутамат мочевина

Пути обмена азота аминокислот и аммиака ТКАНИ КРОВЬ ПЕЧЕНЬ Мышцы, кишечник Аминок-ты -КГ Ала -КГ NH 3 Кеток-ты глутамат пируват пируват глутамат СО 2 АМФ NH 3 глюкоза карбомоил фосфат ИМФ глутамат глутамин МОЗГ и другие ткани Аминок-ты -КГ NH 3 Кеток-ты глутамат глутамин -КГ ПОЧКИ NH 3 глутамат NH 3 МОЧА орнитиновый цикл NH 3 глутамат мочевина аммонийные соли глутамат мочевина

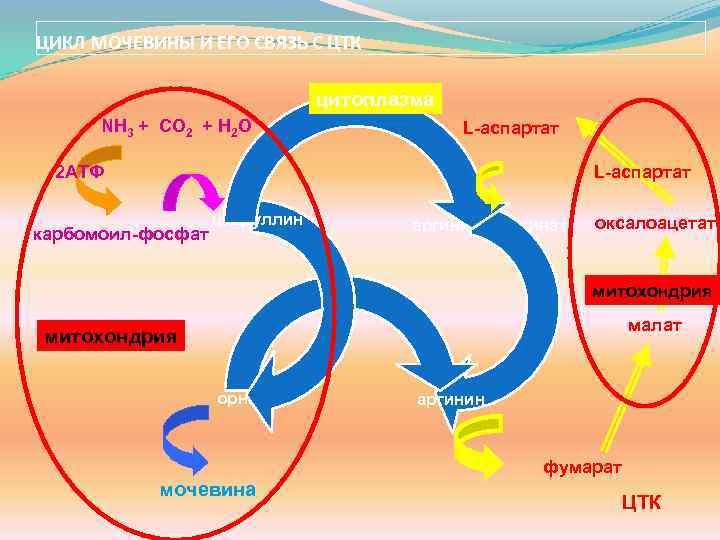

ЦИКЛ МОЧЕВИНЫ И ЕГО СВЯЗЬ С ЦТК цитоплазма NH 3 + CO 2 + Н 2 О L-аспартат 2 АТФ карбомоил-фосфат цитруллин аргининосукцинат оксалоацетат митохондрия малат митохондрия орнитин аргинин фумарат мочевина ЦТК

ЦИКЛ МОЧЕВИНЫ И ЕГО СВЯЗЬ С ЦТК цитоплазма NH 3 + CO 2 + Н 2 О L-аспартат 2 АТФ карбомоил-фосфат цитруллин аргининосукцинат оксалоацетат митохондрия малат митохондрия орнитин аргинин фумарат мочевина ЦТК

Источник

Дидактический материал Продукты выделения животных

Виды конечных продуктов азотистого обмена у животных разных групп. В чем причины, определяющие их различия При расщеплении белков, нуклеиновых кислот и других азотсодержащих соединений образуются токсичные вещества — аммиак, мочевина и мочевая кислота, токсический эффект которых соответственно снижается в приведенном ряду. В зависимости от того, в какой из этих трех форм преимущественно выделяется азот, животных подразделяют на три группы: аммониотелические (выделяющие свободный аммиак),уреотелические (выделяющие мочевину) и урикотелические (выделяющие мочевую кислоту).

Форма выделения продуктов азотистого обмена тесно связана с условиями жизни животного и обеспеченностью водой. Аммиак весьма токсичен даже в малых концентрациях. Благодаря хорошей растворимости и небольшому молекулярному весу, он легко диффундирует через любую поверхность, соприкасающуюся с водой. Аммиак является конечным продуктом азотистого обмена у водных беспозвоночных, костных рыб, личинок и постоянно живущих в воде земноводных.

Наземные животные ограничены в воде: чтобы избежать накопления аммиака в тканях и жидкостях тела, они должны преобразовать его в конечные продукты, нетоксичные для организма. Наземные ресничные черви, земноводные, млекопитающие выделяют мочевину.

Низкая растворимость мочевой кислоты, выпадение ее в осадок делает ее осмотически неактивной. Для ее выведения из организма вода практически не нужна. Урикотелия в основном характерна для животных, освоивших наземную, в том числе и засушливую, среду (наземные насекомые, чешуйчатые пресмыкающиеся, птицы).

Водно-солевой обмен рыб

Почки рыб выводят аммиак, соли, воду; почки наземных позвоночных — мочевину, мочевую кислоту, соли, воду.Выделительная система рыб служит для выведения из организма продуктов обмена и обеспечения его водно-солевого состава. Она включает:

Основную массу туловищной почки заполняют нефроны. Нефрон состоит из:

1) мальпигиева тельца (клубочек капиллярных сосудов, заключенный в боуменову капсулу);

2) выделительного канальца.

Артериальная кровь по почечным артериям поступает в сосудистые клубочки, где фильтруется и образуется первичная моча. В средней части выделительных канальцев происходит обратное всасывание полезных для организма веществ (сахара, витамины, аминокислоты, вода) и образуется вторичная, или окончательная, моча. У хрящевых рыб основным компонентом мочи является мочевина, у костистых — аммиак (аммиак намного токсичнее мочевины).

Выделение продуктов распада тесно связано с водно-солевым обменом рыб. У морских и пресноводных рыб эти процессы протекают различно.

When a fish eats protein, like the peel of an orange part of it goes unused and becomes waste. As Dave McShaffrey, professor of biology at Marietta College in Ohio, explains on the college website, «When proteins are converted to carbohydrates to provide energy, the amino group is removed and must be dealt with.» In saltwater fish, this nitrogen-rich waste is usually converted to either ammonia or urea, which is one of the main excretory products of saltwater fish. Ammonia is easier to produce, but urea is less toxic, requires less water and gets rid of twice as much nitrogen. Theword «urine» is to «urea.»

Морские хрящевые рыбы живут в изотоничной среде (т.е. осмотическое давление крови и тканевых жидкостей равно давлению окружающей среды). У них изотоничность внутренней и внешней среды обеспечивается за счет удержания в крови и тканевых жидкостях мочевины и солей (концентрация мочевины в крови у них достигает 2,6%). Через почки наружу у них выводятся лишь излишки мочевины, солей и воды, количество выделяемой мочи невелико (2-50 мл на 1 кг массы тела в сутки). У морских хрящевых рыб для выведения избытка солей сформировалась особая ректальная железа, открывающаяся в прямую кишку.

Все пресноводные рыбы живут в гипотонической среде (т.е. осмотическое давление крови и тканевых жидкостей выше, чем в окружающей среде), поэтому вода постоянно проникает в организм через кожу, жабры, с пищей. Чтобы избежать обводнения пресноводные рыбы имеют хорошо развитый фильтрационный аппарат почек, что позволяет им выделять большое количество мочи (50-300 л на 1 кг массы тела в сутки). Потеря солей с мочой компенсируется активной их реабсорбцией в почечных канальцах и поглощением солей жабрами из воды, часть солей поступает с пищей.

Морские костистые рыбы живут в гипертонической среде (т.е. осмотическое давление крови и тканевых жидкостей ниже, чем в окружающей среде), поэтому вода выходит из организма через кожу, жабры, с мочой и фекалиями. Во избежание иссушения они пьют соленую воду (от 40 до 200 мл на 1 кг массы в сутки), которая из кишечника всасывается в кровь. У морских костистых рыб уменьшается число клубочков в почках, а у некоторых рыб исчезают совсем (морская игла, морской черт). Таким образом, почки выводят небольшое количество мочи (0,5-20 мл на 1 кг массы тела в сутки).

Проходные рыбы при переходе из одной среды в другую могут изменять способ осморегуляции: в морской среде она осуществляется как у морских рыб, а в пресной — как у пресноводных. Такие адаптации водно-солевого обмена позволили костистым рыбам широко освоить пресные и соленые водоемы.

Адаптации наземных животных к выделению веществ

According to New World Encyclopedia, reptiles use two small kidneys as tools for excretion. The kidneys serve to filter the nitrogen from the animal’s bloodstream, then turn it into waste. The nitrogen then exits the body in dry form as uric acid crystals along with the feces. According to Stanford University, the kidneys in a bird also as a means to remove nitrogen from the blood. The white substance found in bird droppings is actually uric acid, which is not water soluble. In both reptiles and birds, eliminating the nitrogen requires that the body exerts a great deal of energy. Both species are able to efficiently remove the nitrogen while losing very little water in the waste product.

Адаптации пустынных животных к выделению веществ

Обитатели полупустынных биотопов большую часть воды получают, поедая сочные части суккулентных растений. Их кожно-легочные потери воды минимальны. Так, при температуре 20°С они достигают у относительно влаголюбивого вида — гребенщиковой песчанки 170 см3, а у сухолюбивой большой песчанки — только 50 см3 на 1 кг массы за 1 ч. Настоящие пустынные млекопитающие способны поедать почти сухие корма и практически не пить в течение всей жизни, удовлетворяя свои потребности лишь за счет образующейся в организме метаболической воды. Верблюды в кормные и влажные сезоны запасают жир, расходуемый в малокормное и сухое время — при этом образуется некоторое количество воды; наконец, во время отдыха и сна они снижают температуру тела, что также сокращает расход воды.

Desert Animals

Coping with water loss is a particular problem for animals that live in dry conditions. Some, like the camel, have developed great tolerance for dehydration. For example, under some conditions, camels can withstand the loss of one third of their body mass as water. They can also survive wide daily changes in temperature. This means they do not have to use large quantities of water in sweat to cool the body by evaporation.Smaller animals are more able than large ones to avoid extremes of temperature or dry conditions by resting in sheltered more humid situations during the day and being active only at night.The kangaroo rat is able to survive without access to any drinking water at all because it does not sweat and produces extremely concentrated urine. Water from its food and from chemical processes is sufficient to supply all its requirements.

Какой из нефронов принадлежит верблюду, а какой — рептилии? Почему вы сделали такой выбор?

Fresh Water Fish

Although the skin of fish is more or less waterproof, the gills are very porous. The body fluids of fish that live in fresh water have a higher concentration of dissolved substances than the water in which they swim. In other words the body fluids of fresh water fish are hypertonic to the water (see chapter 3). Water therefore flows into the body by osmosis. To stop the body fluids being constantly diluted fresh water fish produce large quantities of dilute urine.

Marine Fish

Marine fish like the sharks and dogfish have body fluids that have the same concentration of dissolved substances as the water (isotonic) have little problem with water balance. However, marine bony fish like red cod, snapper and sole, have body fluids with a lower concentration of dissolved substances than seawater (they are hypotonic to seawater). This means that water tends to flow out of their bodies by osmosis. To make up this fluid loss they drink seawater and get rid of the excess salt by excreting it from the gills.

Marine Birds

Marine birds that eat marine fish take in large quantities of salt and some only have access to seawater for drinking. Bird’s kidneys are unable to produce very concentrated urine, so they have developed a salt gland. This excretes a concentrated salt solution into the nose to get rid of the excess salt.

2. Using the words/phrases in the list below fill in the blanks in the following ements.

| cortex | amino acids | renal | glucose | water reabsorption | large proteins |

| bowman’s capsule | diabetes mellitus | secreted | antidiuretic hormone (ADH) | blood cells |

| glomerulus | concentration of the urine | medulla | nephron |

a) Blood enters the kidney via the ……………………. artery.

b) When cut across the kidney is seen to consist of two regions, the outer………….. and the inner…………..

c) Another word for the kidney tubule is the………………………….

d) Filtration of the blood occurs in the…………………………

e) The filtered fluid (filtrate) enters the………………………..

f) The filtrate entering the e) above is similar to blood but does not contain……………… or………………..

g) As the fluid passes along the first coiled part of the kidney tubule……………… and……………….. are removed.

h) The main of the loop of Henle is…………………………………………………….

i) Hydrogen and potassium ions are………………………… into the second coiled part of the tubule.

j) The main of the collecting tube is…………………………………………..

k) The hormone……………………………….. is responsible for controlling water reabsorption in the collecting tube.

l) When the pancreas secretes inadequate amounts of the hormone insulin the condition known as…………………………. results. This is most easily diagnosed by testing for………………………….. in the urine.

Источник