Какое кровяное давление в венах

Содержание статьи

авление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

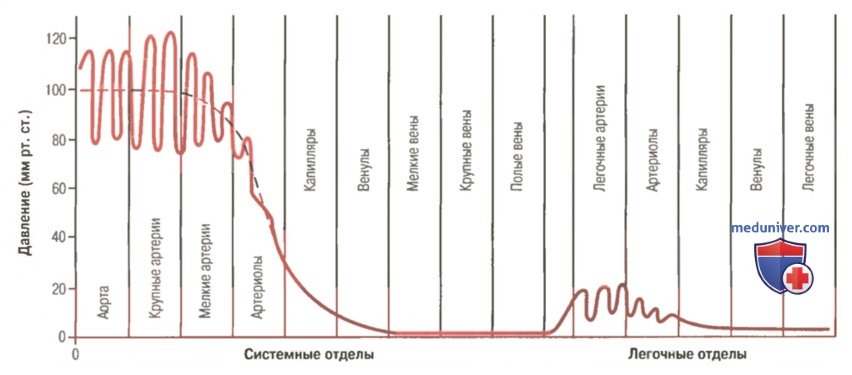

Среднее давление в аорте поддерживается на высоком уровне (примерно 100 мм рт. ст.), поскольку сердце непрестанно перекачивает кровь в аорту. С другой стороны, артериальное давление меняется от систолического уровня 120 мм рт. ст. до диастолического уровня 80 мм рт. ст., поскольку сердце перекачивает кровь в аорту периодически, только во время систолы.

По мере продвижения крови в большом круге кровообращения среднее давление неуклонно снижается, и в месте впадения полых вен в правое предсердие оно составляет 0 мм рт. ст.

Давление в капиллярах большого круга кровообращения снижается от 35 мм рт. ст. в артериальном конце капилляра до 10 мм рт. ст. в венозном конце капилляра. В среднем «функциональное» давление в большинстве капиллярных сетей составляет 17 мм рт. ст. Этого давления достаточно для перехода небольшого количества плазмы через мелкие поры в капиллярной стенке, в то время как питательные вещества легко диффундируют через эти поры к клеткам близлежащих тканей.

В правой части рисунке показано изменение давления в различных участках малого (легочного) круга кровообращения. В легочных артериях видны пульсовые изменения давления, как и в аорте, однако уровень давления значительно ниже: систолическое давление в легочной артерии — в среднем 25 мм рт. ст., а диастоли-ческое — 8 мм рт. ст. Таким образом, среднее давление в легочной артерии составляет всего 16 мм рт. ст., а среднее давление в легочных капиллярах равно примерно 7 мм рт. ст. В то же время общий объем крови, проходящий через легкие за минуту, — такой же, как и в большом круге кровообращения. Низкое давление в системе легочных капилляров необходимо для выполнения газообменной функции легких.

Давление крови в различных отделах сосудистой системы у человека, находящегося в горизонтальном положении

Теоретические основы кровообращения

Несмотря на то, что объяснение многих механизмов кровообращения довольно сложное и неоднозначное, можно выделить три основных принципа, которые определяют все функции системы кровообращения.

1. Объемный кровоток в органах и тканях почти всегда регулируется в зависимости от метаболических потребностей тканей. Когда клетки активно функционируют, они нуждаются в усиленном снабжении питательными веществами и, следовательно, в усиленном кровоснабжении — иногда в 20-30 раз большем, чем в состоянии покоя. Однако сердечный выброс не может увеличиться более чем в 4-7 раз. Значит, невозможно просто увеличить кровоток в организме, чтобы удовлетворить потребность какой-либо ткани в усиленном кровоснабжении. Вместо этого сосуды микроциркуляторного русла в каждом органе и ткани немедленно реагируют на любое изменение уровня метаболизма, а именно: на потребление тканями кислорода и питательных веществ, накопление углекислого газа и других метаболитов.

Все эти сдвиги непосредственно влияют на мелкие сосуды, вызывая их расширение или сужение, и таким образом контролируют местный кровоток в зависимости от уровня метаболизма.

2. Сердечный выброс контролируется главным образом суммой всех местных тканевых кровотоков. Из капиллярных сетей периферических органов и тканей кровь по венам сразу возвращается к сердцу. Сердце автоматически реагирует на возросший приток крови, начиная немедленно перекачивать больше крови в артерии. Таким образом, работа сердца зависит от потребностей тканей в кровоснабжении. Этому способствуют и специфические нервные сигналы, поступающие к сердцу и регулирующие его насосную функцию рефлекторно. 3. В целом системное артериальное давление контролируется независимо от регуляции местного тканевого кровотока и сердечного выброса.

В сердечно-сосудистой системе существуют эффективные механизмы регуляции артериального давления. Например, каждый раз, когда давление оказывается ниже нормального уровня (100 мм рт. ст.), в течение секунд рефлекторные механизмы вызывают изменения деятельности сердца и состояния сосудов, направленные на возвращение артериального давления к нормальному уровню. Нервные сигналы способствуют: (а) увеличению силы сердечных сокращений; (б) сужению венозных сосудов и перемещению крови из емкого венозного русла к сердцу; (в) сужению артериол в большинстве периферических органов и тканей, что затрудняет отток крови из крупных артерий и поддерживает в них высокий уровень давления.

Кроме того, в течение более длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких дней) окажет влияние важная функция почек, связанная с секрецией гормонов, контролирующих артериальное давление, и с регуляцией объема циркулирующей крови. Итак, потребности отдельных органов и тканей в кровоснабжении обеспечиваются разными механизмами, регулирующими деятельность сердца и состояние сосудов. Далее в статьях на сайте мы подробно проанализируем основные механизмы регуляции местного кровотока, сердечного выброса и артериального давления.

— Также рекомендуем «Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток»

Оглавление темы «Сосудистая система»:

1. Электрокардиограмма при фибрилляции желудочков. Электрошоковая дефибрилляция желудочков

2. Ручной массаж сердца в помощь дефибрилляции. Фибрилляция предсердий

3. Трепетание предсердий. Остановка сердца

4. Функциональные участки системы кровообращения. Объемы крови в различных отделах сосудистой системы

5. Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

6. Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток

7. Ультразвуковой флоуметр. Ламинарное течение крови в сосудах

8. Турбулентное течение крови. Давление крови

9. Сопротивляемость сосудов. Проводимость сосудов

10. Закон Пуазейля. Диаметр артериол и их сопротивление

Источник

ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление крови, циркулирующей в венах. Величина его у взрослого человека в горизонтальном положении постоянна и в венах, расположенных вне грудной полости, равна 60—100 мм вод. ст. Впервые экспериментально В. д. измерил Стефан Галь в 1733 г. Для определения уровня В. д. предложены кровавые и бескровные методы исследования (см. Кровяное давление).

Величина В. д. зависит в основном от трех причин. Во-первых, от объема крови, поступающей в венозную систему; уменьшение артериального притока, наблюдаемое при левожелудочковой недостаточности или спазме артериол, снижает В. д.; увеличение притока крови, напр, вследствие повышенной мышечной активности, повышает В. д. Во-вторых, от колебаний давления в правом желудочке, напр, при правожелудочковой недостаточности, В. д. повышается. В-третьих, от сопротивления, к-рое преодолевает кровь на своем пути от капилляров до места измерения. Для основной функции вен — возврата венозной крови к сердцу — имеет значение емкость венозного русла при данном давлении в венах. Из-за небольшой толщины мышечного слоя стенки вен гораздо более растяжимы, чем артерии. Поэтому даже при небольшом давлении в венах их стенки значительно растягиваются и в них может скапливаться большое количество крови. Емкость венозного русла обратно пропорциональна тонусу венозной стенки.

Для венозной системы характерно направление тока крови преимущественно против силы тяжести. Возникающее в связи с этим высокое гидростатическое давление, к-рое легко может приводить к застою крови, компенсируется структурными элементами стенки вен, в частности клапанным аппаратом. Прочность венозной стенки обусловлена мощным коллагеновым скелетом. Пучки коллагеновых волокон сильно извиты, располагаются по спирали и содержатся во всех слоях, особенно в наружном. Извитость пучков позволяет сосудистой трубке расширяться, а спиральность — до нек-рой степени удлиняться. У человека В. д. при горизонтальном положении практически одинаково в верхних и нижних конечностях; в вертикальном положении В. д. в нижних конечностях повышается на величину гидростатического давления. В портальной системе В. д. всегда в 2—3 раза выше, чем в полых венах, и зависит от величины внутрибрюшного давления. Описаны спонтанные колебания давления в воротной вене с периодом в 5—25 сек. и амплитудой 5—25 мм вод. ст., обусловленные изменением венозного тонуса. Колебаниям давления в воротной вене чаще соответствуют такие же колебания в нижней полой вене. В некоторых случаях повышение давления в воротной вене сопровождается снижением давления в нижней полой вене. Это связано с преобладанием при вдохе присасывающего действия грудной клетки над повышением внутригрудного давления. В грудной полости В. д. колеблется в зависимости от фаз дыхания: во время вдоха оно может стать отрицательным, а во время выдоха возрасти до 20—50 мм вод. ст.

Постоянство уровня В. д. создается нервными, гуморальными и местными факторами регуляции. Физические или эмоциональные нагрузки сопровождаются, как правило, повышением В. д. до 140— 180 мм вод. ст. После прекращения действия нагрузок В. д. возвращается к исходному уровню. Вопросы регуляции сосудистого венозного тонуса во многом остаются еще не исследованными.

Особый интерес представляет динамика изменений венозного тонуса под влиянием фармакол, воздействий. Так, напр., кофеин, серотонин, ангиотензин и катехоламины заметно повышают венозный тонус, а ганглиоблокаторы, симпатолитики, нитриты и нитроглицерин снижают его.

Величина В. д. является одним из важных показателей функционирования сердечно-сосудистой системы. В физиол, условиях венозная гипертония наблюдается во время физической работы или в период подготовки к ней, когда для выполнения повышенной нагрузки уже произошла перестройка всех органов и систем. Во время отдыха и сна В. д. снижается — так наз. физиол, венозная гипотония.

Расстройства В. д. могут носить как общий, так и местный, локальный характер. Изменения В. д. наблюдаются при патологии деятельности сердца, артерий, капиллярной системы и собственно вен, а также могут быть следствием нарушений деятельности нейро-эндокринного аппарата.

Низкий уровень В. д. обычно регистрируется при инфекционных заболеваниях, интоксикациях и различного рода гипотонических состояниях, а также у здоровых лиц астенического телосложения.

Повышение В.д. чаще всего встречается у больных с преимущественно правожелудочковой недостаточностью сердца (пороки сердца, особенно трехстворчатого клапана, диффузные миокардиты, легочное сердце и др.), а также при перикардитах, тромбозах и сдавлениях крупных венозных стволов в пределах грудной полости. Существует определенная зависимость между величиной В. д. и степенью сердечно-сосудистой недостаточности (чем выше В. д., тем выраженнее недостаточность). По мере улучшения кровообращения происходит снижение В. д. В случаях скрытой сердечной недостаточности при функциональной пробе с физической нагрузкой можно выявить чрезмерную и затяжную реакцию повышения В. д. Нарастание В. д. может наблюдаться задолго до появления клинических симптомов расстройств кровообращения и свидетельствовать о застойных явлениях.

Величина В. д. имеет значение в диагностике заболеваний вен нижних конечностей и установлении типа флебогемодинамических расстройств. При этом степень повышения В. д. находится в прямой зависимости от тяжести и степени этих расстройств.

В. д. у детей, как правило, высокое, особенно в раннем детском возрасте (80—110 мм вод. ст.). Это обусловлено относительно большим количеством циркулирующей крови, а также более узким просветом венозных сосудов, что определяет меньшую емкость венозного русла у детей.

См. также Артериальное давление, Гемодинамика, Кровообращение.

Библиография: Аденский А. Д. Венозное давление и значение его в клинике сердечно-сосудистых заболеваний, Минск, 1953; А л л а б e р д и н У. Т. Влияние некоторых фармакологических средств на тонус вен, Фарм. и токсикол., т. 34, № 2, с. 181, 1971, библиогр.; Арин-чин Н. И. Комплексное изучение сердечно-сосудистой системы, Минск, 1961; Вальдман В. А. Заболевания венозной сосудистой системы, с. 97, Л., 1967; Вотчал Б. Е. и Рогунов Г. А. Проблема венозного тонуса, Клин, мед., т. 49, № 9, с. 10, 1971, библиогр.; К о н-р а д и Г. П. Регуляция сосудистого тонуса, Л., 1973;Парин В. В. и Мее р-с о н Ф. 3. Очерки клинической физиологии кровообращения, М., 1965, библиогр.

И. Н. Дьяконова, А. Н. Россельс.

Источник

опротивление венозных сосудов. Влияние гравитации на венозное давление

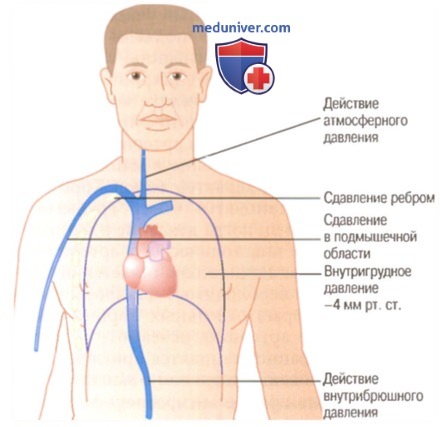

Сопротивление венозных сосудов. Влияние гравитации на венозное давлениеКрупные вены, особенно, когда они растянуты, отличаются таким низким сопротивлением кровотоку, что им можно пренебречь. Однако, как показано на рисунке, большинство крупных вен при подходе к грудной полости во многих участках сдавлены окружающими тканями, поэтому кровоток в этих участках затруднен. Например, вены, идущие от верхних конечностей, сдавлены в месте их крутого изгиба поверх первого ребра. В венах шеи давление часто оказывается настолько низким, что наружное атмосферное давление сдавливает эти вены. И наконец, вены, проходящие через брюшную полость, часто сдавливаются не только внутрибрюшным давлением, но и разными органами, поэтому имеют овальный или щелевидный просвет. По этим причинам крупные вены всетаки оказывают сопротивление кровотоку, и давление в мелких периферических венах у человека, лежащего горизонтально, обычно на 4-6 мм рт. ст. выше, чем давление в правом предсердии.

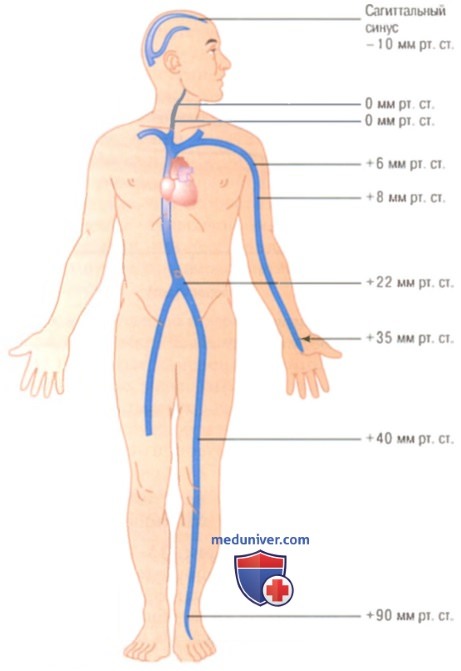

Влияние высокого давления в правом предсердии на периферическое венозное давление. Когда давление в правом предсердии становится выше нормального нулевого уровня, начинается движение крови обратно из предсердия в крупные вены. Вены при этом растягиваются. Даже в участках, где они были сдавлены, вены полностью открываются, если давление в правом предсердии оказывается выше на 4-6 мм рт. ст. Если давление в правом предсердии продолжает расти, дополнительное повышение давления наблюдается и во всех периферических венах. Однако при сердечной недостаточности увеличение давления в правом предсердии выше на 4-6 мм рт. ст. вызвано резким ослаблением сердечной деятельности. В этом случае заметного увеличения периферического венозного давления не отмечается даже на ранних стадиях развития сердечной недостаточности. Влияние внутрибрюшного давления на венозное давление в нижних конечностях. Давление в брюшной полости вертикально стоящего человека в среднем равно +6 мм рт. ст. Оно может увеличиваться до + 15 и +30 мм рт. ст. при беременности, больших опухолях, накоплении асцитической жидкости. Если внутрибрюшное давление увеличивается, давление в венах нижних конечностей должно увеличиться еще больше, чтобы открыть абдоминальные вены и обеспечить кровоток от нижних конечностей к сердцу, поэтому если давление в брюшной полости равно +20 мм рт. ст., давление в бедренных венах должно быть не менее +20 мм рт. ст. Влияние гравитации на венозное давлениеЕсли сосуд, наполненный водой, контактирует с воздухом, то давление на поверхности воды равно атмосферному давлению. Однако при погружении в воду давление увеличивается на 1 мм рт. ст. через каждые 13,6 мм расстояния. Дополнительное давление возникает за счет веса воды, и его называют гравитационным, или гидростатическим, давлением. Гравитационное давление возникает и в сосудистой системе человека благодаря весу крови, как показано на рисунке. У вертикально стоящего человека давление в правом предсердии остается равным 0 мм рт. ст., т.к. сердце перекачивает всю кровь, поступающую по венам, и накопления крови в правом предсердии не происходит. Однако у взрослого человека, стоящего неподвижно, давление в венах стопы равно +90 мм рт. ст. благодаря весу крови, находящейся в венах между стопой и сердцем. При этом венозное давление в других участках сосудистой системы устанавливается пропорционально уровню между 0 и 90 мм рт. ст.

В венах верхних конечностей давление на уровне первого ребра обычно равно +6 мм рт. ст., потому что подключичная вена, проходя поверх ребра, частично сдавливается. Гравитационное давление в венах опущенной руки определяется расстоянием от данной точки до первого ребра. Так, разница гравитационного давления между ребром и кистью руки составляет +29 мм рт. ст. Это давление нужно добавить к +6 мм рт. ст., что соответствует венозному давлению на уровне первого ребра, и сумма +35 мм рт. ст. покажет реальную величину давления в венах кисти. Вены шеи вертикально стоящего человека почти полностью спадаются под действием атмосферного давления. Спадение вен приводит к тому, что давление в них на всем протяжении до черепа остается равным нулю. Дело в том, что любое увеличение давления в венах шеи относительно нулевого уровня приводит к открытию спавшихся вен, кровь оттекает, и вновь устанавливается нулевой уровень давления. И наоборот, любое уменьшение давления в венах шеи относительно нулевого уровня приводит к еще большему спадению вен, в результате сопротивление венозных сосудов возрастает, и давление вновь устанавливается на нулевом уровне. Внутричерепные вены находятся в костной черепной коробке и поэтому не могут спадаться. Следовательно, в венозных синусах твердой мозговой оболочки давление отрицательное. В вертикальном положении венозное давление в верхней точке сагиттального синуса равно -10 мм рт. ст., поскольку действует гидростатическая «присасывающая» сила между венами свода черепа и основания черепа. Это значит, что если сагиттальный синус вскрыть во время хирургической операции, в венозную систему немедленно попадет воздух, что может привести к смерти от воздушной эмболии сердца. Гравитационный фактор влияет не только на венозное давление, но также на давление в периферических артериях и капиллярах. Например, если у вертикально стоящего человека среднее артериальное давление на уровне сердца равно 100 мм рт. ст., то давление в артериях стопы равно 190 мм рт. ст. Следовательно, когда мы утверждаем, что среднее артериальное давление в норме равно 100 мм рт. ст., это соответствует только гравитационному уровню сердца, но не другому участку артериальной системы. — Также рекомендуем «Клапаны вен и венозный насос. Несостоятельность венозных клапанов» Оглавление темы «Давление крови. Венозный кровоток»: |

Источник