Каким давлением испытывают калориферы вентиляции

5. Испытание систем отопления и вентиляции

5.1. Испытание систем теплопотребления

5.1.1. Системы теплопотребления подвергаются гидравлическому и тепловому испытаниям.

5.1.2. Гидравлическое испытание (опрессовка) проводится для определения плотности и механической прочности трубопроводов, арматуры и теплопотребляющего оборудования.

Гидравлические испытания проводятся:

для вновь смонтированных систем — при приемке их в эксплуатацию;

для находящихся в эксплуатации систем — ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, подлежащих устранению при ремонте, а также перед началом отопительного сезона независимо от проводившихся ранее опрессовок или ремонта.

5.1.3. Гидравлическое испытание водяных систем теплопотребления проводится давлением, равным 1,25 рабочего, но не ниже:

для узлов управления и водоподогревателей систем отопления — 0,98 МПа (10 кгс/см2);

для подземных трубопроводов после тепловых пунктов — 1,18 МПа (12 кгс/см2);

для систем с чугунными отопительными приборами — 0,74 MПа (7,5 кгс/см2) в нижней точке системы, с регистрами из гладких труб — 0,98 МПа (10 кгс/см2);

для калориферов систем отопления и вентиляции — в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

5.1.4. Паровые системы теплопотребления испытываются:

при рабочем давлении до 0,068 МПа (0,7 кгс/см2) — давлением 0,24 МПа (2,5 кгс/см2) в верхней точке системы;

при рабочем давлении более 0,068 МПа (0,7 кгс/см2) — давлением, равным рабочему, плюс 0,1 МПа (1 кгс/см2), но не менее 0,29 МПа (3 кгс/см2) в верхней точке системы.

5.1.5. Плотность теплового узла и системы теплопотребления должна проверяться при положительных температурах наружного воздуха. При температуре ниже 0°С плотность может проверяться лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5°С.

5.1.6. Гидравлическое испытание проводится в следующем порядке:

система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45°С, и полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, оборудования, арматуры и т.п., но не менее 10 мин;

если в течение 10 мин не выявляются какие-либо дефекты (трещины, свищи, течи), давление доводится до испытательного, указанного в п.п. 5.1.3 и 5.1.4.

5.1.7. Гидравлическое испытание различного оборудования системы проводится раздельно.

5.1.8. Результаты гидравлического испытания считаются удовлетворительными, если во время их проведения:

в сварных швах, трубах, фланцевых соединениях, арматуре и т.п. не обнаружены течи или потение;

в водяных и паровых системах теплопотребления (отопления и вентиляции) в течение 5 мин падение давления не превышало 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

5.1.9. Гидравлическое испытание систем отопления и вентиляции может быть заменено пневматическим. При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании испытательного давления в течение 5 мин.

5.1.10. Тепловое испытание систем проводится для установления равномерности прогрева отопительно-вентиляционного оборудования.

Тепловое испытание проводится при положительной температуре воды в подающем трубопроводе не ниже 60°С. При отрицательной температуре наружного воздуха тепловое испытание проводится при соответствующей температурному графику температуре теплоносителя и расчетному значению его расхода (давления).

При отсутствии в теплое время года источников тепла тепловое испытание проводится после подключения системы к источнику тепла.

5.1.11. Тепловое испытание систем отопления проводится в течение 7 ч, при этом проверяется (на ощупь) равномерность прогрева приборов и производится необходимая регулировка.

5.2. Испытание и регулировка вентиляционных систем

5.2.1. Испытания вентиляционных систем проводятся для определения их соответствия проекту и бывают двух видов: предпусковые и контрольные.

5.2.2. Предпусковые испытания проводятся наладочной организацией после окончания монтажа и предварительной обкатки вентиляционной системы. При этом проверяется соответствие проектным данным (см. приложение 2).

5.2.3. Контрольные испытания вентиляционных систем проводятся в процессе эксплуатации не реже одного раза в год, а также после капитального ремонта или реконструкции вентиляционных систем, или при ухудшении микроклимата помещений (см. приложение 2).

5.2.4. Регулировка вентиляционных систем проводится по результатам испытаний и должна обеспечить соответствие действительного режима работы проектному и предусмотренное проектом распределение приточного или вытяжного воздуха по сети воздуховодов.

5.2.5. Количество воздуха, перемещаемого по сети воздуховодов, регулируют с помощью диафрагм или других устройств, устанавливаемых между фланцами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения

9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования,

горячего водоснабжения

9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.

9.2.2. При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.

При определении нормы утечки теплоносителя не учитывается расход воды на заполнение систем теплопотребления при их плановом ремонте.

9.2.3. В системах в качестве теплоносителя, как правило, используется горячая вода. Другие теплоносители допускается применять при техническо-экономическом обосновании.

9.2.4. Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а нижние — арматурой для спуска воды или отвода конденсата.

9.2.5. Трубопроводы выполняются с уклонами, исключающими образование воздушных мешков и скопление конденсата.

9.2.6. Узловые точки внутрицеховых теплопроводов оборудуются секционными задвижками (вентилями) для отключения отдельных участков от системы.

9.2.7. В качестве источника тепловой энергии для систем должна максимально использоваться вторичная теплота технологических энергоустановок.

9.2.8. Использование электроэнергии для целей теплоснабжения допускается применять при технико-экономическом обосновании.

9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 — 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3 — 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах — промывку и дезинфекцию, не допускается.

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

9.2.12. Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:

— элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения — 1 МПа(10кгс/см2);

— системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами — 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления — давлением 1 МПа (10 кгс/см2);

— системы горячего водоснабжения — давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);

— для калориферов систем отопления и вентиляции — в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

Паровые системы теплопотребления испытываются пробным давлением. Величину пробного давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями:

— минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2);

— максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России;

— испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 град. С.

Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:

— система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

— давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;

— давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).

Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

— не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

— при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

— при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

— при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.

9.2.14. Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды, размещаемые в помещениях с агрессивной средой, следует предусматривать из антикоррозийных материалов или с защитными покрытиями от коррозии.

9.2.15. Температура горячих поверхностей оборудования, трубопроводов и воздуховодов, размещаемых в помещениях, в которых они создают опасность воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, должна быть на 20% ниже температуры их самовоспламенения.

9.2.16. Отопительное и вентиляционное нестандартизированное оборудование, воздуховод и теплоизоляционные конструкции следует изготавливать из материалов, разрешенных к применению действующими нормативными документами.

9.2.17. Выявленные в процессе эксплуатации неисправности устраняются немедленно или, в зависимости от характера неисправности, в период текущего или капитального ремонта.

9.2.18. Текущий ремонт систем теплопотребления производится не реже 1 раза в год, как правило, в летний период, и заканчивается не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона.

9.2.19. Ремонт вентиляционных установок, связанных с технологическим процессом, производится, как правило, одновременно с ремонтом технологического оборудования.

9.2.20. В зимний период при отрицательных температурах наружного воздуха в случае прекращения циркуляции воды в системах для предотвращения размораживания системы полностью дренируются.

Дренирование производится по письменному распоряжению технического руководителя в соответствии с эксплуатационной инструкцией, составленной применительно к местным условиям.

Источник

ЛАВЕНТ

С последней статьи про испытания воздуховодов на плотность и герметичность прошло уже много лет, а обсуждение в комментариях продолжаются до сих пор. Поэтому я решил наглядно рассказать, что изменилось в испытаниях на плотность с точки зрения нормативной документации, а также на примере рассказать как эти испытания проводятся.

Приятно, что на многих сайтах лежит программа испытаний воздуховодов на плотность, разработанная лично мной и выложенная в нашу библиотеку еще в 2010 году. Немного изменили шрифт, добавили новые нормативные документы и выдают за свою программу, без ссылок на наш сайт. Мы не против. Чем больше людей пользуются, тем меньше вопросов будет в дальнейшем.

Начнём с того, что обновился СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», вернее вышла его актуализированная редакция в виде Свода Правил — СП 60.13330.2012. В нем произошли изменения в части расчета плотности и герметичности воздуховодов. В частности теперь существует 4 класса герметичности, по которым есть отдельные формулы расчета.

В пункте 7.11.8 данного свода правил прописано следующее:

«Транзитные участки воздуховодов (в том числе коллекторы, шахты и другие вентиляционные каналы) систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления, систем местных отсосов, кондиционирования, аварийной вентиляции, любых систем с нормируемым пределом огнестойкости, дымоотводов и дымовых труб, следует предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными, класса герметичности В. В остальных случаях участки воздуховодов допускается принимать плотными класса герметичности А.

Утечки и подсос воздуха в приточных и вытяжных установках, элементах систем вентиляции не должны превышать значений утечек по классу герметичности А.

Воздуховоды могут предусматриваться более плотными по заданию на проектирование:

— класса герметичности С — если перепад между давлением воздуха в воздуховоде и давлением воздуха в помещении очень высок или утечка может привести к невыполнению требований по параметрам микроклимата и к качеству воздуха в помещении;

— класса герметичности D — по специальному заданию на проектирование.

Критерием выбора класса герметичности является допустимый процент утечки воздуха в системе в условиях эксплуатации (подсос воздуха в оборудовании и воздуховодах, работающих при пониженном давлении, или потери воздуха в оборудовании и воздуховодах, работающих при повышенном давлении).

Для предотвращения излишних потерь энергии и поддержания необходимого расхода воздуха допустимая утечка воздуха в системе не должна превышать 6%.»

Здесь важно отметить, что разные участки сети могут иметь разные классы герметичности, поэтому в этом случае испытание на плотность и герметичность необходимо проводить переносным вентилятором, поочередно отсекая заглушками каждый участок. Если же требуется испытать магистральный участок от вентилятора, можно смело использовать стационарный вентилятор. Как вытяжной, так и приточный.

В СП 60.13330.2012 также есть расчет общих потерь и воздуха.

Но хватит теории, её сможете почитать сами, переходим к практике.

Сразу попрошу прощения за качество фото, снимать в темноте смартфоном не очень удобно, тем более когда ещё и измерения проводишь.

В данном примере была поставлена задача испытать на плотность и герметичность участок спирально-навивного воздуховода диаметром 250 мм и длиной 10,6 м. На самом деле весь участок воздуховода около 40 м, но тут длина не особо важна, т.к. изменятся не только общие потери и подсосы, рассчитанные по формуле, но и фактические потери, измеренные прибором на увеличенном участке. Они будут больше.

Участок воздуховода на всасывающей стороне вытяжного вентилятора Ostberg CK315B.

Для начала пришлось разобрать часть воздуховода для установки заглушки.

Поставить саму заглушку.

Собрать обратно весь воздуховод и тщательно проклеить соединения металлическим скотчем. Очень желательно проклеить места стыков герметиком.

Всё. Воздуховод готов к испытаниям.

Сверлим отверстия в начале участка и в конце для измерения статического давления.

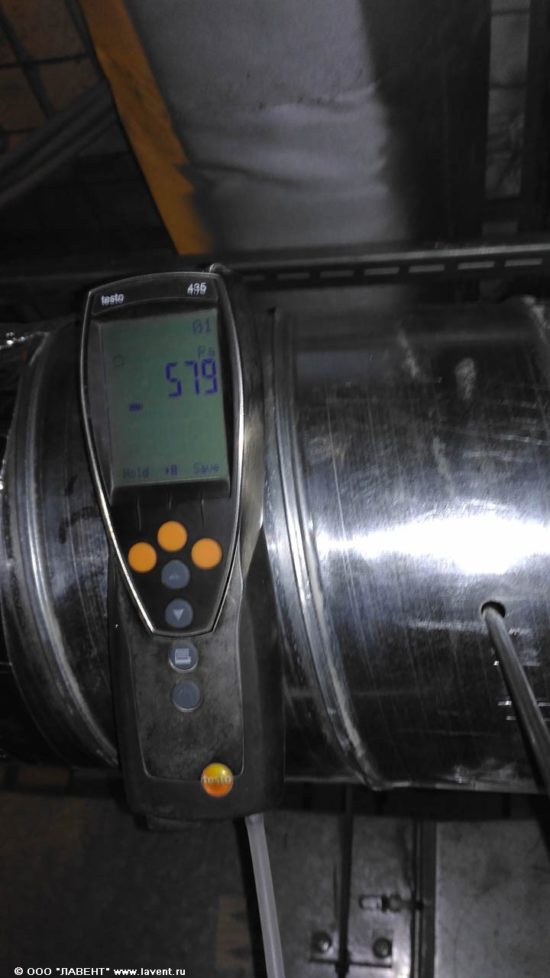

Включаем вентилятор и через минут 10…15 проводим замеры статического давления в начале и в конце. У нас показания были одинаковыми и составили 579 Па. Если показания разные находим среднее и берём его за основу.

Далее, по СП считаем общие потери и подсосы для класса герметичности В.

L=f*A, м³/ч.

f=0.032*P^0.65=0.032*579^0.65=1.999 м³/ч на 1 м² развёрнутой площади.

А=π*D*l=3.14*0.25*10.6=8.321 м².

L=1.999*8.321=16.63 м³/ч.

Мы получили расчетные потери и подсосы, выше которых, при классе герметичности В, выходить нельзя. Вернее можно, но не более 6%. ????

Остаётся только измерить фактические утечки и подсосы.

Расход воздуха в 100 м³/ч явно больше 6% от расчетных 16.63 м³/ч. Сразу скажу, что измерения фактического расхода зондом скорости и трубкой Пито практически одинаковые, поэтому исключается сама методика замера (чем, как и почему).

Для ещё одного подтверждения фактического расхода возьмём характеристику самого вентилятора Ostberg CK315B.

Поскольку на заглушенном участке динамическое давление мало можно принять равным статическое и полное давление. Поэтому из графика видно, что при давлении 579 Па, расход воздуха будет в районе 100 м³/ч.

Исходя из этого делаем вывод, что воздуховод не соответствует классу герметичности В. А если проверить на класс герметичности А?

Подставляя в формулы все данные для класса герметичности А, получаем расчетные потери и подсосы равные 50.43 м³/ч. Все равно фактический расход больше расчётного в 2 раза.

Получается, что данный участок воздуховода не попадает ни под один класс герметичности? И да и нет. Да, потому что мы только что с вами это проверили, а нет, потому что чуть ранее мы делали наладку на проектные расходы всей сети вентиляции и расходы воздуха на конечных воздухораспределителях укладывались в 8% (где-то в плюс, где-то в минус).

Постараюсь этот случай объяснить не техническими терминами. Когда сеть закрыта (дросселя, огнезадерживающие клапаны, заглушки) в дело вступают все щели на воздуховоде, т.к. создаётся избыточное давление. Когда вентиляционная сеть открыта воздуху легче уйти через диффузоры, решетки, в общем через конечные воздухораспределители, чем через щели в воздуховоде. Поэтому у нас наладка этой системы прошла успешно.

Однако выводы сделали. Особенно по спирально-навивным воздуховодам. Для класса герметичности В нужны плотные воздуховоды, качественный монтаж, уплотнения фланцев и прочие условия.

После проведения испытания на плотность и герметичность воздуховод был собран обратно в исходное положение, заглушка снята, стыки ещё раз проклеены, вентилятор выключен.

На этом и закончили.

Эта же самая методика применяется и для переносного вентилятора. Всё абсолютно также.

Надеюсь, что данная статья немного прояснит ситуацию с плотностью и герметичностью воздуховодов.

Андрей Л.

Источник