Каких продуктов питания не хватает на рынке

Содержание статьи

«СберМаркет» выяснил, каких продуктов не хватает россиянам

24 августа 2020, 14:13 2746 просмотров

«СберМаркет» выяснил, каких продуктов не хватает россиянам

Сервисы «СберМаркет» и «СберЗдоровье» проанализировали, как питаются россияне и каким регионам нужно пересмотреть свой список покупок.

Источник: pexels

Аналитики федерального сервиса онлайн-доставки продуктов на дом «СберМаркет» и диетолог медицинской платформы «СберЗдоровье» изучили продуктовые корзины россиян. В выборку вошли продукты, которые должны присутствовать в здоровом рационе: свежее мясо, рыба, молоко и кисломолочные продукты, овощи, фрукты, крупы, хлеб и орехи.

«Рацион россиян достаточно полноценный: в него включены все необходимые продукты с макро- и микронутриентами. Однако жителям некоторых регионов стоит пересмотреть свои продуктовые наборы, сократив потребление мяса и хлеба высшего сорта, отдав предпочтение рыбе, морепродуктам, овощам и хлебу из муки грубого помола или цельнозерновой», — комментирует Маргарита Макуха, врач-диетолог и терапевт «СберЗдоровья».

Свежее мясо

Жители Санкт-Петербурга и Воронежа чаще всего клали мясо в свою продуктовую корзину — в среднем больше половины их корзины занимал этот продукт. Меньше всего мясо покупали в Казани и Сургуте — их корзины была заполнены мясом на 37,1% и 33,6% соответственно.

Рыба

Самый высокий показатель покупок рыбы по России принадлежит Москве и Екатеринбургу — 7,4% и 7,3%. Самый низкий (3,8%) — в Волгограде. В целом в России покупатели выбирают рыбу намного реже, чем мясо или другие продукты.

Маргарита Макуха: «Мясные продукты в рационе питания должны составлять около 10-12%. Согласно данным анализа, у жителей Воронежа и Санкт Петербурга отмечается преобладание мясных продуктов в продуктовой корзине, что является значительным превышением рекомендованной нормы потребления. Большое употребление мяса, в частности красного мяса и мясных переработанных продуктов, может служить причиной развития жирового гепатоза, инсулинорезистентности, гиперурикемии, некоторых онкологических заболеваний. Потребление рыбы находится в оптимальных диапазонах».

Крупы

Чаще всего крупы (гречку, рис и геркулес) покупали в Уфе, Самаре и Красноярске: около 14% покупок содержали эти продукты. Реже всего их приобретали в Сургуте: только в 4% заказов была крупа.

Хлеб

Больше всего хлеб и батон любят в Нижнем Новгороде — они были в 39% корзин. На втором месте по любви к хлебу оказался Челябинск (36%), на третьем — Санкт-Петербург (26%). На последние места по количеству покупок хлеба получили Калининград и Сургут — в этих городах хлеб и батон заказывали реже всего.

Маргарита Макуха: «14% круп в рационе — это выше рекомендуемой нормы, а 4% — ниже. Крупы — ценный источник витаминов, микроэлементов и клетчатки. При недостаточном потреблении могут развиться гиповитаминоз, нарушение микроэлементного обмена, запоры».

По всем регионам значительно превышены показатели потребления хлеба, в том числе белого хлеба высшего сорта, батона, в которых низкое содержание клетчатки, витаминов и микроэлементов. Оптимальная доля потребления хлеба в рационе составляет 7-10% (из них не менее 30% должно отводиться под хлеб из муки грубого помола, цельнозерновой муки). Употребление в пищу большого количества хлеба чревато риском развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Овощи

Жители Екатеринбурга и Санкт-Петербурга заказывали овощи в 75% заказов — это самый высокий показатель по России. За ними на втором месте жители Уфы (68%) заказов были с огурцами, помидорами и капустой. Меньше всего овощи едят в Калининграде и Воронеже — только 42% заказов содержали овощи.

Фрукты

Жители Екатеринбурга вышли в топ и по любви к фруктам вместе с жителями Уфы: по примерно 65% заказов в каждом городе. Меньше всего яблоки, апельсины и бананы заказывали в Ростове-на-Дону и Сургуте (43 и 31% заказов соответственно).

Орехи

Россияне крайне редко покупают орехи по сравнению с другими группами товаров. Процент покупок орехов по РФ колеблется от 0,5 до 2. Москвичи чаще других россиян покупают грецкие орехи, фундук и миндаль: в 2,4% заказов. Реже всего орехи покупают волгоградцы: в 0,7% покупок присутствовали орехи.

Маргарита Макуха: «Минимум 27% рациона должны составлять фрукты и овощи. По всем регионам отмечается хорошая тенденция по употреблению этих продуктов. Но нужно помнить, что большое потребление фруктов может быть причиной повышения глюкозы в крови и способствовать развитию заболеваний печени. Поэтому более половины из этой группы продуктов предпочтительно выделить именно под овощи».

Молоко

Меньше всего молоко заказывают в Калининграде (31% покупок) и Перми (35% покупок), а чаще всего в Омске и Новосибирске (60 и 57% заказов соответственно). В среднем по России молоко покупают в около 47% случаев.

Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты пользуются высоким спросом у россиян, в среднем их покупают в 75% заказов. Лидером по покупкам сметаны, творога и сыра стал город Екатеринбург с рекордным количеством заказов — 96% покупок содержали эти продукты. Тем временем в Сургуте только 43% покупок содержали кисломолочку.

Ранее сообщалось о том, что «СберМаркет» запустил экспресс-доставку продуктов в Москве.

Кроме того, «СберМаркет» подключил нового непродуктового ритейлера — сеть Home Market.

Retail.ru

Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы Telegram и Яндекс.Дзен , чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.

Источник

,

25.08.2020

:

: retail.ru

, .

— . , : , , , , , , .

: — . , , , , , , — .

— . 37,1% 33,6% .

7,4% 7,3%. (3,8%) . , .

: 1012%. , , . , , , , , . .

(, ) , : 14% . : 4% .

39% . (36%), — (26%). .

: 14% , 4% . , . , , .

, , , , . 710% ( 30% , ). , — .

— 75% . (68%) , . 42% .

: 65% . , — (43 31% ).

. 0,5 2. , : 2,4% . : 0,7% .

: 27% . . , . .

(31% ) (35% ), (60 57% ). 47% .

, 75% . , 96% . 43% .

20.05.2021

, — . 2,5 . 92,4 . , 31 2021 .

24.05.2021

19.05.2021

Global Dairy Trade

17.05.2021

Dairy Index DIA

2021

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

20

()

21

22

CIMAE 2021

23

XII

26

» «

27

» . ?»

10

InterFood Azerbaijan 2021

10

Caspian Agro 2021

26.05.2021

25.05.2021

:

25.05.2021

25.05.2021

: — ,

25.05.2021

Ehrmann FrieslandCampina

25.05.2021

30% —

25.05.2021

— 1

25.05.2021

VIII

25.05.2021

2018-2020 38%

25.05.2021

— 2022

.

26.05.2021

26.05.2021

.

26.05.2021

26.05.2021

,

.

26.05.2021

26.05.2021

— ₽6 ,

26.05.2021

26.05.2021

:

.

26.05.2021

25.05.2021

2025 250 —

Источник

Российская нищета. Или о том, как россияне стали экономить на еде.

В прошлой статье я написал что «с учетом того, что кризис в экономике России продолжается. И того, что аналитики ожидают возобновления роста не раньше начала следующего года. Можно ожидать дальнейшего снижения доходов населения и дальнейшего обнищания россиян». В настоящее время пора констатировать свершившийся факт — мой прогноз отрабатывается полным ходом, и россияне все больше погружаются в нищету. А теперь по порядку.

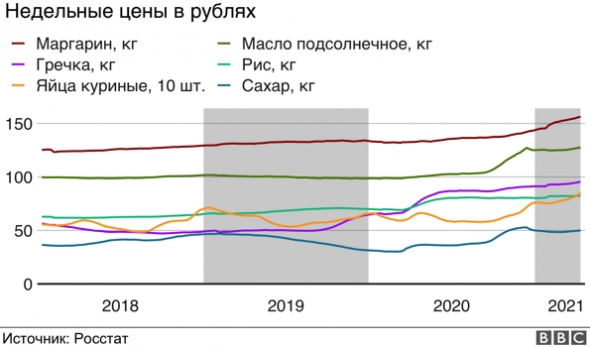

Посмотрите на график ниже. На нем четко видно, что рост цен на продовольствие который начался еще в прошлом году. Продолжается и в этом году. И конечно сразу возникает вопрос — а каким последствиям это приводит? А приводит это к тому, что россияне стали экономить на еде.

Так на фоне самого большого роста цен на продукты питания за последние шесть лет. Потребители заметно сократили расходы на покупку тех продуктов питания, которые больше всего выросли в цене. Эта информация следует из расчетов «Тинькофф Data», которые опубликовал «Коммерсант».

Больше всего упали расходы на сахар. Падение составило без малого 64%.

Так же резко обвалились расходы на овощи и фрукты. Падение составило 30-60%. Что же касается хлебобулочных изделий, то их потребление сократилось на 40%.

Одновременно с этим по данным Альфа-банка опубликованным в исследовании «Пульс малого бизнеса» 86% российских предпринимателей, заявили о снижении покупательной способности своих клиентов. Так в ходе опроса, в котором участвовали представители свыше трех тысяч компаний из девятнадцати отраслей экономики. Только три процента респондентов сообщили, что они заметили увеличение спроса по сравнению с пиком кризиса. Который пришелся на июль прошлого года.

При этом согласно опубликованному исследованию 84% предпринимателей охарактеризовали экономическую ситуацию в стране как «тормоз» для ведения бизнеса.

В то же время о новых возможностях в кризисной ситуации заявили только одиннадцать процентов.

При этом большинство считает основной проблемой для бизнеса отсутствие денег у потребителя.

Одновременно с падением доходов населения. В России наблюдается настоящий бум потребительского кредитования. Так по подсчетам аналитиков Frank RG за январь-апрель текущего года банки выдали физическим лицам в полтора больше чем за тот же период чем в предыдущие два года. При этом апрель текущего года стал рекордным. Население набрало 1,3 триллиона рублей новых кредитов. Это на 178% больше чем в апреле прошлого года.

По подсчетам аналитиков в среднем население России набирало кредитов со скоростью 43 миллиардов рублей в день. Или без малого почти два миллиарда рублей в час.

Суммируя вышесказанное, я делаю следующие выводы.

Посмотрите на диаграмму выше. Это динамика ВВП России. На ней четко видно, что после мощного обвала в июле прошлого года. Который являлся самым сильным со времен кризиса 2008-го года. Российская экономика постепенно восстанавливаться. В то

же время по данным за май текущего года динамика ВВП все еще находиться в красной зоне. Из чего следует вывод, что кризис в Российской экономике еще не завершился. Более того, есть основания считать, что он далек от своего завершения.

Так согласно данным опубликованным в исследовании «Пульс малого бизнеса». Только 15% предпринимателей ожидают существенного улучшения ситуации в экономике страны, в ближайшие полгода. В то же время 19% ожидает оживления только в своем секторе. Одновременно к движению на новое дно готовиться 51 процент респондентов. Таким образом, существенного улучшения ситуации в российской экономике предприниматели ожидают не ранее конца текущего — начала следующего года.

Но так же многие понимают, что существенного роста может не только не быть. Более того, возможно так же и ухудшения ситуации в экономике страны. Для этого есть две основные опасности. Первая это эпидемия COVID-19, которая на данный момент еще не прекратилась. В настоящее время стали появляться новые штаммы этого вируса. Обладающие намного большей заразностью чем «стандартный» COVID-19. К тому же еще не известно насколько против них эффективны существующие вакцины. А значит есть риск новых локдаунов. А как показала практика локдаун это всегда серьезный удар по экономике.

Вторая опасность исходит от роста долговой нагрузки у населения. Потому что рост долговой нагрузки сопровождается снижением доходов населения. Следовательно, вполне может сложиться ситуация, когда начнется массовое банкротство физических лиц. С изъятием имущества заложенного или купленного в кредит. В случае реализации такого сценария будет так же нанесен удар по экономике.

Впрочем, реализация последнего сценария открывает возможности заработать на кризисе по простой схеме. Покупке имущества на залоговых аукционов с большим дисконтом по рынку. С целью дальнейшей перепродажи по реальной рыночной цене.

Источник

У россиян перестало хватать денег на продукты

Недавно Bloomberg назвало Россию одной из «горячих точек» на мировой карте из-за резкого роста цен на продукты.

Инфляция может привести к протестам, считают в агентстве. В Минэкономразвития сразу же поспешили назвать эти утверждения спекулятивными. Но, по официальной статистике, цены действительно увеличиваются быстро. За год в России стоимость продуктов выросла на 8,2%. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. И в 7,5 раза выше продуктовой инфляции в Евросоюзе.

Реальность, данная в ценниках

С лета прошлого года мировые цены на сельхозтовары повысились на 20-30%. «В Европе это транслируется в рост продовольствия на 1% в год, а у нас — на 7-8%. Потому что в ЕС низкая инфляция на протяжении десятилетий, потребители и производители знают, что на следующий год цены опять упадут. А если инфляционные ожидание высокие, то внешние шоки могут приводить к инфляционным скачкам», — объясняет Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ.

К тому же в России для подорожания продуктов есть вторая причина — девальвация рубля с 61 рубля за доллар в начале прошлого года до 74 рублей сейчас. С одной стороны, девальвация сделала цены на наши продукты еще привлекательнее на мировом рынке. С другой — из-за роста доллара начинают расти издержки на производство внутри страны: увеличиваются расходы на удобрения, средства защиты, ветпрепараты, аминокислоты, семена, оборудование. В итоге дорожают даже те продукты, которые не торгуются на внешнем рынке.

Альтернативные Росстату оценки продуктовой инфляции еще выше. «Ромир» считает, что в прошлом году продукты подорожали на 11%. Компания отслеживает цены не на полках, а в чеках. И учитывает не базовую, а реальную корзину продуктов, которая формируется по факту покупок. По данным «Платформы ОФД», которая передает чеки из онлайн-касс в налоговую, фактическая инфляция по ряду позиций также существенно выше, чем учитывает Росстат. Например, подсолнечное масло за год выросло в цене на 36%, а не на 26%, пшеничная мука — на 27%, а не на 14%, дарницкий хлеб — на 12%.

«В 2020 году наиболее сильным подорожанием отметились огурцы и томаты, да и в целом почти каждый месяц росли цены на развесные категории. Кроме того, в первые недели пандемии был отмечен рост цен на туалетную бумагу», — добавляют в «Ромире».

Осенью начали резко дорожать сахар и подсолнечное масло. Так, сахар за год прибавил в цене сразу 65%. Правительство решило действовать административными мерами и в декабре договорилось с ретейлом и производителями об ограничении цен. Но в феврале ситуация снова вышла из-под контроля — начали дорожать курица и яйца. Теперь цены ограничены и на них.

В среднем в 2020 году доля трат россиян на товары FMCG, то есть повседневного спроса, достигла 47% семейного бюджета, следует из данных «Ромира».

В компании «Платформа ОФД» тоже зафиксировали по ряду позиций больший рост цен, чем Росстат.

По ощущениям россиян, годовая инфляция в 2020-м и вовсе разогналась до 12%. «В жизни у каждого из нас — своя личная потребительская корзина, и она сильно отличается от среднестатистической по стране. Проблема большой разницы между ощущением инфляции и статистикой существует во всех странах», — говорит Наталья Орлова, главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка».

Не гречкой единой

За последние 10 лет, даже по консервативной оценке Росстата, отдельные продукты на полках подорожали до трех раз, то есть росли в цене в три раза быстрее среднего уровня.

Больше, чем акции «Газпрома», и больше, чем московская недвижимость, выросли в цене творожные сырки. По данным Росстата, они подорожали в 2,7 раза. В топе самых подорожавших продуктов в принципе много «молочки»: мороженое и сливочное масло (рост цен в 2,6 раза), йогурт (2,4 раза), сгущенное молоко (2,2).

В сегменте молочных продуктов по-прежнему велика доля импорта (9,8%), а кроме того, последние 10 лет фермерские хозяйства вытесняли крупные производители.

«Молочные комплексы красивые, современные, там породистые животные и отличные надои, которые не снились колхозно-совхозным коровам советского времени, но молоко не получается производить дешевым», — говорит Наталья Шагайда, директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС.

В 2-2,5 раза за 10 лет подорожала рыба, причем вся: и лососевые, и селедка. Рыба производится в России, но активно продается на экспорт, поэтому цены на нее определяются внешним рынком, в валюте.

Наконец, выросли цены и на импортные товары: чай, кофе, шоколад, орехи, оливковое масло. В 2010 году курс доллара колебался на уровне около 30 рублей. Теперь он больше 70 рублей. Цена водки также выросла вместе с акцизами.

В топе самых подорожавших продуктов нет ни гречки, ни сахара. Хотя именно эти наименования чаще всего звучали в новостях в связи с подорожанием и панической скупкой. Дело в том, что цены на них меняются волнами: то резко падают, то резко растут. С 2010-го цена гречки сначала в два раза упала, потом поднялась, снова снизилась на треть и опять выросла. Всего за 10 лет

- гречка прибавила в цене 33% — это значительно ниже среднего.

- Сахар подорожал на 32%.

- Подсолнечное масло — на 78%.

Самое удивительное — несколько продуктов за 10 лет даже подешевели. Это картофель. Он стоит на 2% меньше, чем в 2010 году.

Цены на лук практически не изменились. А белокочанная капуста потеряла в цене почти треть — целых 28%.

Все дело в высокой конкуренции в этом сегменте рынка. «Основным производителем овощей и картофеля являются хозяйства граждан. Очень активно развиваются фермеры. Растениеводческая продукция в России дешевая и абсолютно конкурентная по цене. Если не брать тепличные овощи, конечно», — объясняет Наталья Шагайда.

Прорыв не по карману

За последние 10 лет цены на продовольствие выросли на 86%. Тогда как реальные располагаемые доходы граждан не просто не выросли, а даже упали ниже уровня 2010 года, исходя из данных Росстата. Россияне сильно пострадали от последствий пандемии COVID-19. 69% граждан вынуждены экономить, указывают в NielsenIQ.

«В 2015-2016 годах продовольственная инфляция была значительно выше. Но тем не менее кажется, тогда люди спокойнее реагировали на нее, чем сейчас. Остроту вопросу роста цен придает не столько подорожание товаров, сколько падение доходов», — замечает Наталья Шагайда.

Сложнее всего приходится самым бедным.

Они тратят на еду не треть, как средние россияне, а больше половины бюджета — 52%, сообщал Росстат по итогам 2019-го.

«Нельзя помочь всем, но помочь самым бедным слоям населения можно», — говорит экономист Иван Стариков, замминистра экономики России в 1995-2000 годах. Он давно предлагает ввести систему адресных продовольственных сертификатов для самых нуждающихся.

По моим оценкам, таких людей порядка 30 млн человек. Если в среднем выделить по 5 тысяч рублей в месяц на человека, потребуется на это 1,8 трлн рублей в год. Но это позволит эффективно помочь самым бедным, создаст гарантированный спрос на продукцию отечественных производителей, например, свинины, курицы, которые испытывают серьезное спросовое ограничение. Это, в конце концов, улучшит рацион питания людей, что скажется на здоровье», — говорит Стариков.

Впрочем, правительство пока последовательно отказывается от введения продовольственных сертификатов. Если на международном уровне продовольственная безопасность — это обеспечение доступности качественной еды для населения, то в России продовольственная безопасность понимается прежде всего как максимально возможное самообеспечение, независимость от других стран, говорится в исследовании РАНХиГС.

При этом средства на поддержку отечественных производителей все равно тратят. В 2014 году Россия объявила о начале активной политики импортозамещения и ввела продуктовые контрсанкции, запретив ввоз в Россию мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей из большей части европейских стран и США. С нарушившими границу польскими яблоками и пармезаном расправлялись бульдозером.

С 2015 по 2020 год правительство направило на проекты по замещению импорта почти 3 трлн рублей. Еще около 2,2 трлн потратили россияне, переплатив за более дорогие по сравнению с импортом отечественные продукты, подсчитывали экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР.

В итоге «сельское хозяйство сделало невероятный рывок, который трудно себе и представить было», делился успехами два года назад президент Владимир Путин. За 10 лет экспорт продовольствия из России вырос в 3,4 раза, почти до 30 млрд долларов США.

Тем не менее продукты, даже зерно, на 99% выращиваемое в России, продолжили дорожать.

Нынешние меры правительства — попытку сдержать цены административными методами, введение экспортных пошлин и (в перспективе) повышение ключевой ставки — и Стариков, и другие эксперты называют краткосрочными и неэффективными.

«Если бороться с инфляцией административными методами, она может либо ускориться, либо возникнет дефицит. Потому что производителям станет невыгодно заниматься этими товарами. А повышение ставки негативно влияет на экономику», — говорит Марсель Салихов. В долгосрочном плане с инфляцией нужно бороться за счет создания эффективных потребительских рынков и развития конкуренции, заключает эксперт.

«Мера с поддержкой доходов уязвимых слоев населения считается мерой, наименее искажающей рынок и не имеющей долгосрочных негативных моментов со всех сторон. Ограничение цены, ограничения экспорта — меры с длительным негативным эффектом», — согласна Наталья Шагайда.

Вдобавок отмена контрсанкций могла бы сделать доступнее часть товаров: фруктов, сыра. В 2014-2016 годах отечественные потребители переплачивали за продовольствие 10-14% по сравнению с внешним рынком. С тех пор цены сблизились, но и сейчас россияне переплачивают за продукцию, считает эксперт.

Антонина Асанова, «Новая»

Источник