Какие продукты появились при петре 1

Содержание статьи

Кулинарная революция Петра I: карлики, кофе и алкоголизм

Петр Великий проводил масштабные реформы не только в государственном устройстве, но и в других сферах жизни, даже гастрономической. Из-за границы он привозил и прогрессивные идеи, и невиданные доселе продукты и традиции. Рассказываем — какие.

Еда по «новому» стилю

В конце XVIII века русские люди питались довольно незамысловато — и простой народ, и знать. Основные принципы питания были описаны еще в книге «Домострой», составленной при Иване Грозном в XVI веке. Ели мясо, птицу, рыбу, дичь, пироги и каши, приготовленные в русской печи или на огне. Но после Великого посольства, дипломатической миссии Петра в 1697—1698 годах, многое изменилось. За этот год он посетил Австрию, Саксонию, Англию, но основную роль в формировании его новых вкусовых пристрастий сыграла Голландия.

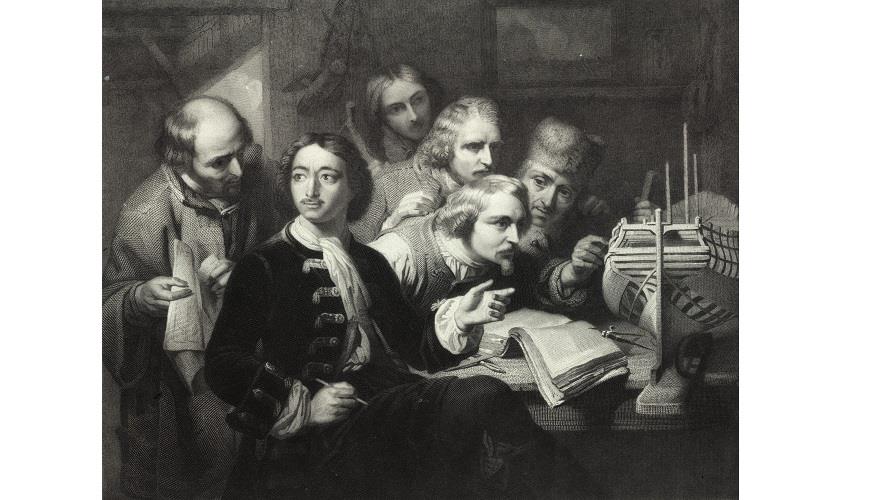

Петр Алексеевич приехал в Голландию в 1697 году, чтобы обучаться искусству кораблестроения. Четыре с половиной месяца он провел на верфях Ост-Индской компании и успел пообщаться не только с кораблестроителями, но и с учеными, торговцами и военными. Жил Петр в доме бургомистра Амстердама и управляющего Ост-Индской компании Николааса Витсена, который знал толк в колониальных товарах, привозимых из дальних стран. Именно благодаря ему Петр распробовал кофе и полюбил этот крепкий ароматный напиток. Более того, для него кофе стал символом гастрономического прогресса, поэтому он столь страстно популяризировал его в России. Как и табак!

Также в Голландии Петр I полюбил и голландскую анисовую водку, и селедку особого голландского посола, и сыр разных сортов, и устрицы.

Еще одним экзотическим продуктом в голландских кофейнях (которые не следует путать с современными кофешопами) значился не менее тонизирующий чай — его тоже продвигала Ост-Индская компания. За чаем проводили время, вели беседы — Петру очень понравилась такая традиция. Правда, чай и кофе знали в России и до этого — еще отец Петра, царь Алексей Михайлович, лечился с помощью этих напитков, но пристрастился будущий император к ним именно в Голландии.

Петр I в Голландии

Петр I в Голландии

Здесь будет трактир заложен!

Вместе с кофе Петр привез в Россию и те самые голландские кофейни, в которых можно было купить и табак с выпивкой. Уже в 1705 году в Санкт-Петербурге напротив Петропавловской крепости появилась первая аустерия (она же трактир), которая вскоре стала излюбленным местом иностранных моряков и кораблестроителей. Здесь можно было выпить пива и поесть по-голландски — за кухню отвечал повар по имени Иоганн фон Фельтен. В 1720 году аустерия получила название «Четыре фрегата» в честь четырех захваченных в конце Северной войны кораблей противника.

Считается, что с аустерии «Четыре фрегата» началась ресторанная история Санкт-Петербурга, а Иоганн фон Фельтен был первым петербургским ресторатором.

Никакой картошки

А вот история о том, что именно Петр привез в Россию картофель, не совсем правдива. Картофель стал появляться при Екатерине II, после указа Сената 1765 года «О выращивании земляных яблоков». Затем картофель довольно медленно распространялся, в том числе и в крестьянской среде, а повсеместным стал лишь к середине XIX века, в том числе благодаря мерам николаевского правительства 1841-1843 годов.

Вообще, государь любил есть по-простому, один-два раза в день. Как писал статский советник, изобретатель токарного станка Андрей Константинович Нартов: «Петр Великий не любил никакой пышности, великолепия и многих прислужников. Кушанье его было: кислые щи, студени, каша, жареное с огурцами или лимонами солеными, солонина, ветчина, да отменно жаловал лимбургский сыр. Все сие подавал мундкох его Фельтен. Рыбы никогда не кушал. За стулом стоял всегда один из дневальных денщиков. О лакеях же говаривал: «Не должно иметь рабов свидетелями того, когда хозяин ест и веселится с друзьями. Они — переносчики вестей, болтают то, чего не бывало»».

Большой вклад в популяризацию картофеля сделал Андрей Тимофеевич Болотов

Большой вклад в популяризацию картофеля сделал Андрей Тимофеевич Болотов

Гляди, какие карлики!

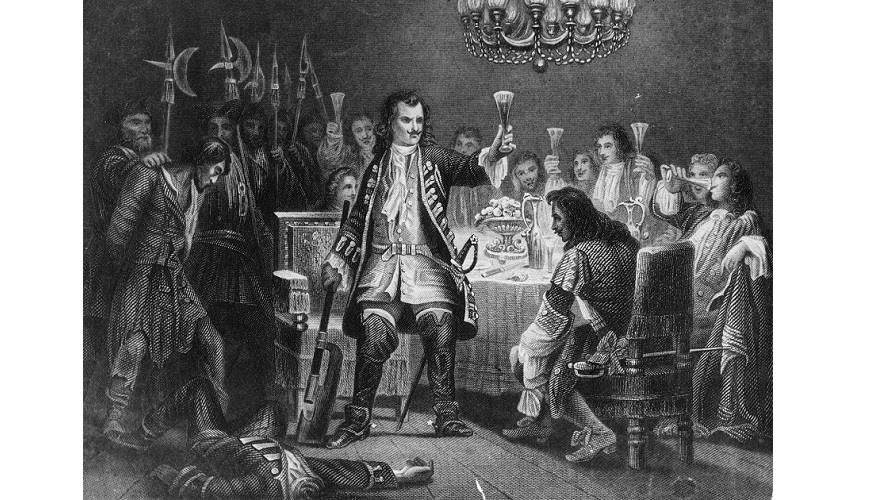

Самая странная традиция, подсмотренная Петром Великим во время путешествий по Западной Европе, была связана с… карликами. Впервые они появились 31 октября 1710 года на свадьбе племянницы Петра Анны Иоанновны с герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом, племянником короля Прусского. В роскошном дворце князя Меньшикова были накрыты богатые столы, в центре которых стояли огромные пироги. Неожиданно из этих пирогов появились карлики и карлицы, наряженные во французские платья, они веселились и танцевали, а «пироги оскверненные их телами, были предложены гостям». Все были в таком восторге, что спустя две недели, 14 ноября, в том же дворце была устроена свадьба шута Петра I, карлика Якима Волкова, на которую по всей Европе собрали более 70 «карлов»! После этого они стали появляться и на других торжественных застольях, где устраивались целые шутовские столы.

Кстати, семейная жизнь Анны Иоанновны с молодым герцогом после такой свадьбы продлилась всего… два месяца. В январе 1711 года они с мужем выехали в Европу, но уже в сорока верстах от Петербурга герцог скоропостижно умер. Говорили, что организм не выдержал непомерного потребления крепких напитков, которыми настойчиво угощал Петр.

Свадьба шута Якима Волкова, 1711 г.

Свадьба шута Якима Волкова, 1711 г.

Пей до дна!

Петр Первый, действительно, любил выпить сам и по-царски угощал других. Особенно император ценил красное французское вино «Эрмитаж» и крепкое венгерское «Токай». Но во время массовых праздников, чтобы не отрываться от народа и не расстраивать гренадеров, Петр поил всех дешевым «хлебным вином», напитком очень крепким с ужасным запахом, которое, конечно, никаким вином не было, скорее, самогоном.

Застолья с большим количеством хлебного вина и практически без закуски чаще всего устраивались, когда на воду спускался новый корабль. Они так и назывались — «корабельные попойки», и на этих праздниках от присутствующих требовали неумеренного употребления спиртных напитков. Голштинский дворянин Фридрих Берхгольц, известный благодаря своему дневнику о жизни в России, который он вёл с 1721 по 1725 год, писал про одно такое праздненство, что оно «продолжалось с 6 часов после обеда до 4 с лишним часов утра, и так как император был расположен пить и несколько раз говорил, что тот бездельник, кто в этот день не напьется с ним пьян, то так страшно пили, как еще никогда и нигде во все пребывание наше в России».

Казнь во время застолья Петра I

Казнь во время застолья Петра I

Воспитание молодых дворянок и дворян

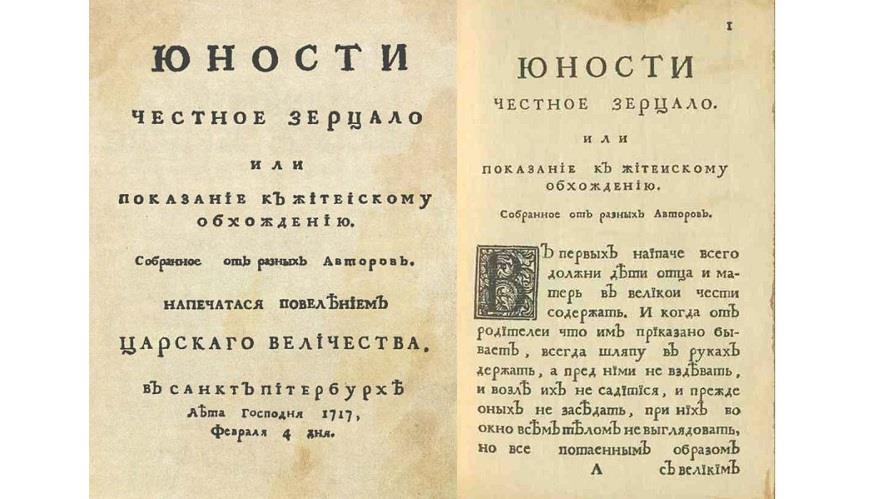

В то же время по указанию Петра I был подготовлен свод переводных правил светского этикета для молодого поколения дворян «Юности честное зерцало» о том, как вести себя в гостях и ассамблеях, а также в нем описывались правила поведения за столом:

- Когда случится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке. Обрежь свои ногти, умой руки и сиди благочинно, прямо и не хватай первый блюдо, не ешь, как животное, и не дуй в уху или суп, чтоб везде брызгало, не сопи.

- Над едою не чавкай, как животное, и головы не чеши, не проглотив куска, не говори.

- Будь воздержан, ешь сколько тебе потребно, с блюда бери последний, когда что тебе предложат, то возьми часть из того.

- Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами не мотай. Неприлично руками и ногами по столу и везде колобродить, надобно смирно есть. А не вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или по блюду чертить, колоть и стучать.

- Когда тебе пить, не утирай губ рукою, но полотенцем (или салфеткой), и не пей, пока еще пищи не проглотил.

- Не облизывай пальцы, зубы чисти только зубочисткою, и одною рукой прикрой рот, когда зубы чистишь.

- Не замарай скатерти, и около своей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и прочего.

- Когда перестанешь есть, возблагодари Бога, умой руки и лицо и выполощи рот.

«Юности честное зерцало», 1717 г.

«Юности честное зерцало», 1717 г.

Источник

Кухня России при Петре I

Царь-батюшка Пётр Алексеевич остался в памяти подавляющего большинства соотечественников великим реформатором, вырвавшим страну из тёмной пучины русского Средневековья. Помимо глобальных реформ в сфере армии, административного управления, экономики он также не брезговал и не слишком значительными на первый взгляд нововведения, ибо верил, что в таком деле мелочей не бывает. Кухня России претерпела немало изменений.

Царь-батюшка Пётр Алексеевич остался в памяти подавляющего большинства соотечественников великим реформатором, вырвавшим страну из тёмной пучины русского Средневековья. Помимо глобальных реформ в сфере армии, административного управления, экономики он также не брезговал и не слишком значительными на первый взгляд нововведения, ибо верил, что в таком деле мелочей не бывает. Кухня России претерпела немало изменений.

Злаки и овощи

Кухня селян российского государства в наименьшей степени ощутила на себе свежий ветер перемен. По-прежнему крестьяне выращивали злаки (пшеница, овёс, ячмень, рожь, просо) из которых пекли хлеб и варили каши — основа рациона как тысячу лет назад. Однако в области огородных культур появилось много нового.

Ещё будучи в Голландии Пётр отправлял на родину посылки с семенами и указами культивировать новые овощи. В этот период в России появились баклажаны, савойская капуста, сельдерей, петрушка, кольраби, тмин, фенхель, сахарная свекла, морена, шалфей, мята, шпинат, эстрагон, фасоль.

Одним из главных огородных нововведений является подсолнечник. В Европу он прибыл с Колумбом, и рос уже 200 лет, успешно вытесняя другие источники растительного масла, и вот подсолнух добрался и до России. При Петре появились опытные огороды и сады, где ботаники изучали новые культуры, чтобы решить могут ли они расти и плодоносить в наших природных условиях.

Одним из самых удачных нововведений стал картофель. Несмотря на богатейшие сельскохозяйственные угодья, в России голод был не таким уж редким явлением. В такой ситуации «земляное яблоко» стало настоящей находкой. Масштабное внедрение этой культуры началось уже после Петра, но именно при нём первые образцы попали в Россию. «Потатес» постепенно почти полностью вытеснил брюкву и репу.

Мясо и рыба

Мяса на русском столе простых людей было не так уж много. Разумеется, строго соблюдали православные посты. Если уж в ход шло скоромное (НЕпостное), то предпочтение отдавали баранине. Исключение — южные губернии, территория современной Украины и Ростовской области.

В этих местах больше в ходу была свинина. Туши заготавливали впрок. Так появилось большое количество способов засолки мяса и рыбы — ветчина, балык, солонина, сало, буженина. При Петре всё это добро стало обильно дополняться пряностями. Они стали широко использовать в нашей кухне с XVII века — перец, шафран, корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь, кардамон, горчица, уксус.

Фрукты, напитки и десерты

Из фруктов Пётр очень уважал виноград. Множество сортов прижились в южных губерниях России. Виноград, конечно же, не только ели свежим или в виде изюма, но и делали хмельные напитки. Воронежская и Харьковская губернии, а также земли донского и запорожского казачества быстро приобрели славу винных регионов.

Знаменитое цимлянское вино постепенно стало вытеснять со стола знати некоторые заморские аналоги. Центром русского виноградарства стал город Астрахань. Из спиртного помимо вина пили водку и пиво («хлебное вино»). Считается, что при Петре русские стали значительно больше пить. Простой народ чаще пил хлебный квас или молоко.

Существовало большое разнообразие способов приготовления кваса — из ячменя, пшеничного или ржаного хлеба, с ягодами, мёдом, травами, берёзовым соком. В холодное время года были популярны альтернативы чаю — травяной настой или сбитень (напиток из ягод, пряностей и мёда).

Сладости были тоже весьма разнообразными — варенья, коврижки, цукаты, леденцы. Цитрусовые, или как их называли «цитроны», солили, сушили, измельчали с сахаром, делали лимонады, морсы и компоты.

Гастрономические предпочтения самого Петра

Сам государь в еде был неприхотлив в плане изысканности, но имел отменный аппетит. Пётр любил кислые щи, студень, различные каши, жаркое, паштеты, ветчину, солёные огурцы, горох. Очень ему были по душе солёные и квашеные овощи.

Император был равнодушен к рыбным деликатесам, столь популярным до него. Он очень любил горячие, свежие, прямо с огня блюда. Обожал редьку и все блюда, приготовленные из неё — от остро-солёных, до сладких. Мог есть орехи, фиги, инжир, груши и яблоки в огромных количествах. Другие сладости (мучные на меду, сахаре или патоке) он ел не слишком много. Уважал сливочное масло и мягкие сорта сыра, особенно лимбургский.

Из напитков Пётр Алексеевич перед едой выпивал анисовой водки, очевидно, для аппетита. После еды он «лакировал» вином или пивом. Нетрудно представить, что крупному, сильному мужчине, чтобы расслабиться нужно не просто выпить рюмочку, а «наддать» хорошенько. Очевидно, окружение пыталось подражать, но получалось не у многих. Пётр баловался водочкой даже будучи больным, даже после запретов врачей.

Посуда, утварь, печи

До Петра русская кухня с технической точки зрения базировалась на русской печи. В ней готовились почти все блюда. Жар шёл со всех сторон, равномерно пропекая всё блюдо. К XVII веку в Европе вошли в обиход кухонные плиты, похожие на современные. В связи с этим появилось больше жареных блюд и меньше тушёных, томлёных и вареных. Немецкое влияние неизбежно коснулось и утвари.

Традиционные горшки стали вытесняться шумовками, кастрюлями и противнями. Пётр по заморским образцам наладил выпуск русских аналогов. В 1724 году основана фабрика Гребенщикова, выпускающая фаянсовую, фарфоровую и керамическую посуду с цветной эмалью. Русские стеклодувы тоже не стояли на месте, и вскоре кубки, рюмки и штофы стали украшать гравировкой, шлифовкой и позолотой.

Столовые приборы тоже изменились. Ранее их даже для господ делали из олова или дерева, в лучшем случае из меди, а дизайн был крайне простым. Теперь же стали применять более благородные материалы — серебро, золото (или позолота), а внешне они больше напоминали произведения искусства.

Иноземные блюда

Разумеется, появлялись не только отдельные продукты, но и целые блюда из немецких и итальянских стран, Голландии, Англии, Франции. Дворяне выписывали из-за границы не только учителей для своих детей, но и поваров.

Вошли в употребление бифштексы, филе, лангеты, котлеты, шницели, клопсы (отбивные). В моду стали входить блюда с очень затейливым технологическим процессом приготовления, а порядок подачи кушаний на стол имел несколько вариаций — холодные, горячие закуски, похлёбка, жаренья, взвары, пирожные… Некоторые блюда вызывают в памяти записки поздних римлян об их пирах — фаршированные оливками жаворонки, жареные щучьи щёки…

Бутерброд — ещё одна новинка, прижившаяся на русской земле. Их, как правило, ели утром и делали из французских или голландских сыров, солонины, икры, ветчины, буженины, балыка, сливочного масла, солёной рыбы.

Также появилось слово «суп» для обозначения жидких блюд. До этого в подобные кушанья называли похлёбкой или юшкой. В средней полосе России самым популярным блюдом были щи, а южных губерниях — борщ и уха.

Блюда

Если хотите почувствовать себя великим русским реформатором можете приказать приготовить себе некоторые блюда из его рациона. Начните с водочки для аппетиту и холодных закусок – редька тёртая с гренками.

Ингредиенты:

• редька чёрная — 200 г.

• оливковое масло — 100 г.

• квас ржаной— 200 г.

• хлеб ржаной — 200 г.

• соль — по вкусу.

Чёрную редьку натереть на крупную тёрку. Из ржаного хлеба нарезать гренки — кусочки примерно 1см*1см*2см, поджарить на оливковом масле со всех стороно и положить в редьку. Сверху полить оливковым маслом и хорошо посолить, добавить квас. Должно получиться что-то среднее между вашей и салатом.

Далее вторая подача — горячая похлёбка, борщ.

Ингредиенты:

• говядина — 400 г;

• сало — 200 г;

• курица — 1 шт.;

• квашеная капуста — 200 г;

• сливочное масло топлёное — 100 г;

• лук — 100 г;

• укроп, соль — по вкусу.

Говядину крупными кусками, сало крупными кусками и курицу целиком положить в горшок, залить водой и поставить в печь. Варить примерно 2 часа, затем добавить квашеную капусту и лук, жаренные на сливочном масле. Добавить крупно порезанный укроп, чуть-чуть посолить (бульон от сала должен быть уже немного солёным) и варить ещё минут 20. Вынуть из печи и дать чуть-чуть остыть.

Третья подача — мясо, птица или дичь. Гусь по-саксонски.

Ингредиенты:

• гусь — 1 шт.;

• подсолнечное масло — 200 г;

• яйца гусиные — 20 шт.;

• сметана — 200 г;

• гусиный жир — 200 г;

• пшеничные сухари — 200 г;

• специи — базилик, тмин, имбирь, перец чёрный;

• соль — по вкусу.

Гуся выпотрошить. Сердце, печень и пупок мелко порезать и обжарить в масле. Яйца сварить вкрутую и измельчить. Смешать жареные потрошки, яйца, сметану, специи и толчёные пшеничные сухари. Начинить этой смесью гуся и зашить. Кожу натереть солью и жиром. Запечь в печи (примерно 2,5-3 часа).

Четвёртая подача — пироги и сладости. Абрикосовый соус по-богемски.

Ингредиенты:

• Абрикосы без косточек — 1 кг;

• Белое вино — 200 г;

• Сахар — 100 г;

• Корица, мускатный орех;

• Сливочное масло — 100 г;

• Пшеничная мука — 100 г.

Абрикосы сварить в воде с белым вином, протереть через мелкое сито и вновь смешать с отваром. Добавить сахар, корицу и мускатный орех (подойдёт и грецкий или лесной). Проварить всё вместе ещё минут 20, затем всыпать, помешивая, муку, добавить сливочное масло и проварить ещё 20 минут.

После этого советуем добрый кубок с красным вином. Приятного аппетита

https://smmrus.ru/catalog/instagram-followers

Источник

Как Петр Великий изменил кулинарные пристрастия россиян

еда

04 февраля 2020, 08:25

Иван Хруцкий. «Битая дичь, овощи и грибы»

Как Петр Великий изменил кулинарные пристрастия россиян

Сергей Васильев ∙ Историк,

Санкт-Петербург

03 февраля 2020, 12:32

Петр I, как известно, коренным образом преобразовал не только Государство Российское, но и первоосновы культуры и быта, по крайней мере, высших сословий. Не стала исключением и кухня. Именно «революционеру на троне» (по одному из высказываний) мы обязаны современной русской кухней, которая начала складываться в те времена под мощным европейским влиянием, после того как Петр прорубил окно в Европу. Впрочем, похожие тенденции были отмечены еще при отце будущего реформатора — царе Алексее Михайловиче, который охотно перенимал «заморские диковины», в том числе касающиеся стола.

Великое (кулинарное) посольство

Репродукция картины А. М. Самсонова «Петр I»

Итак, по единодушному мнению историков, Петр I ознаменовал новый этап развития русской кухни. Толчком к этому, как и к другим масштабным преобразованиям, стало Великое посольство. Тогда-то Петр познакомился с жизнью Голландии, простых голландцев, и эта страна, ее культура, быт и нравы стали для него во многом образцом.

Молодой царь с удивлением отмечал, что в крошечных палисадниках росли овощи и фрукты, по чистому песку разгуливали павлины, а над заборчиками возвышались диковинные цветы, похожие на солнце.

«На любом дворе в Москве у нас просторнее… А взять огород посадить зело приятный и полезный — и в мыслях ни у кого нет. Отчего сие? Сидим на великих просторах, а нищие, — сетовал государь. —Здесь землю со дна морского достали, каждое дерево посадили. Устроили истинный парадиз!»

И пошли из Голландии в Россию посылки с семенами. Так на русском столе постепенно прижились кольраби, савойская капуста, баклажаны (заморская икра — баклажанная!), петрушка, сельдерей, сахарная свекла, тмин, фенхель, эстрагон, шалфей, мята, морена, шпинат. Появилась фасоль, которую наши предки поначалу сочли украшением цветников. И лишь потом стали употреблять в пищу. Как и привезенный Колумбом в Европу подсолнечник, который, попав в Россию, долго украшал клумбы дворцовых парков, прежде чем стал «пищевой» культурой.

Воронежский сад — новшествам рад

Фотонатюрморт Кевина Беста

Петр, как известно, был открыт для смелых экспериментов. Под Воронежем — там, где начинался русский флот, — царь обустроил опытный сад, «дабы усмотреть, могут ли произрастать в земле нашей полезные плоды, растения, виноград и другие травы».

Было выписано и множество сортов винограда. Эксперимент оказался успешным. В Воронежской и Харьковской губерниях, в казачьих станицах на юге появились виноградники, а затем знаменитое цимлянское вино. Виноград и виноградные вина стали поставлять к царскому столу.

Однако подлинный переворот в русской кухне сделал картофель, тоже появившийся в России при Петре. Будучи в Голландии, государь послал в Петербург на пробу мешок «земляных яблок». Постепенно они заменили традиционную репу, а в XX веке стали основой знаменитого на весь мир «русского салата» — оливье.

Иностранный поварской колпак для новой русской кухни

Петр, открывая иностранные новшества, жадно впитывая культуру, пробовал новые блюда, новые продукты. Некоторые из них он самолично привозил из своих путешествий. Царь ввел моду приглашать в богатые дома иноземных поваров, и уже с середины XVIII столетия выписка иностранных поваров стала настолько привычной, что вскоре они почти полностью вытеснили в домах аристократии русских кулинарных дел мастеров и мастериц.

Таким образом, в русскую кухню были привнесены не только рецептура, но и посуда, технология и комбинации продуктов, характерные для немецкой, голландской, шведской, английской и французской кухонь. Большие изменения в технологии приготовления блюд происходят с появлением кухонной плиты, ведь до этого готовили в традиционной русской печи.

Некоторые блюда, которые считаются русскими, на самом деле появились благодаря французским и австрийским поварам, как-то бефстроганов, цыпленок по-киевски и шарлотка. При этом наша кухня не поддавалась иностранному влиянию, а адаптировала блюда к русским вкусам.

Так повелось издревле — еще древнерусская кухня была открыта иноземным заимствованиям, что ничуть не портило ее, а, наоборот, украшало. У скифов и греков русичи научились готовить дрожжевое тесто; через Византию узнали о рисе, гречневой крупе и многочисленных пряностях; из Китая к нам пришел чай; с Урала — пельмени; западные славяне внесли свой вклад в русскую кухню в виде борщей, голубцов, вареников…

В привычном и для нас порядке

В петровскую эпоху в обиход входит сложное приготовление изысканной пищи, а блюда начинают подавать в привычном для нас порядке, то есть холодные, горячие закуски или похлебка, взвары и жаренья, пирожные.

Одно из новшеств, появившихся в это время в русской кухне, — употребление закусок как совершенно самостоятельных блюд. Из Европы пожаловали немецкие бутерброды, сливочное масло, французские и голландские сыры. Они «подружились» со старинными русскими блюдами, как то: холодной солониной, студнем, ветчиной, бужениной, икрой, балыком и просоленной красной рыбой и слились в единую подачу или даже особый прием пищи — завтрак.

При Петре входят в моду роскошные столовые приборы. Ранее даже за боярским столом таковые были из олова, дерева и меди. Сервировка стола в петровское время становится важной частью культуры застолья, и русская знать заимствует западноевропейские кулинарные обычаи и нравы. Тогда же в русскую кухню проникают «молотые» блюда: котлеты, запеканки, паштеты, рулеты, появляются шведские, немецкие, французские супы.

Да, именно при Петре I в русском кулинарном лексиконе появилось слово «суп». До этого все жидкие блюда именовались «похлебками», подавались в горшочках, вкушались традиционными деревянными ложками.

Во многом под влиянием Европы в XVIII веке окончательно сложились русские виды супов, такие как рассольники, различные солянки…

Преобразования затронули и кухонную технику: Петр ввел в обиход плиты. В его летнем дворце в Петербурге была сооружена на голландский манер одна из первых плит в России. Зодчие получили от государя задание — проектировать в домах столицы новые очаги, а уральский промышленник Демидов — отливать для плит настилы, конфорки и вьюшки.

Варить и тушить стали меньше, научились жарить мелкие порционные куски вместо целых тушек. Все это способствовало и распространению опять же иноземных блюд: филе, бифштексов, лангетов, шницелей, котлет, клопсов. Последнее блюдо от немецкого «клопфен», что значит «колотить, отбивать». Затем это название сменилось русским — «биточки».

Правда, крестьяне же продолжали готовить традиционную русскую еду — щи да кашу — в печах, что почти повсеместно топили «по-черному». Лишь в Москве печные дымоходы стали обустраивать в XVI–XVII веках. Петр издал специальный указ, запрещающий строить курные избы, но устоявшуюся традицию переломить было нелегко.

Изменилась и кухонная утварь — появились кастрюля, шумовка, противень и прочее — опять же из Европы. Петр обратился к русским мастерам с призывом выпускать «всякую свою посуду, добрым мастерством применяясь против заморского». В 1724 году была создана знаменитая фабрика Гребенщикова, где стали производить посуду из обожженной глины с цветной эмалью, а также фаянс и фарфор. Затем — художественную майолику, а вместе с ней тарелки, супники и сервизы.

А что же Петр? Щи да каша — пища наша

Петр I и шведские генералы. Художник А. Батов. pro100-mica.livejournal.com

Государь отнюдь не был гурманом, хотя ценил хорошо приготовленные блюда. В целом же в еде он был неприхотлив. Любил кислые щи, каши, студень, жаркое, паштет, солонину, ветчину, соленые огурцы, зеленый горошек, соусы с пряностями — в основном блюда традиционной русской кухни. В этом царь-реформатор выступал как традиционалист и даже приверженец «Домостроя».

В главе «Наказ от Государя ключнику» этой книги, в меню для скоромных дней указываются: «шти да каша с ветчиною жидкая, а иногда густая с салом. А в неделю и в праздники — пироги, кисель, блины, молоко, опять шти и опять каша». В постные дни блюда были с постной приправой. Из мяса традиционно употреблялась, прежде всего, баранина, а также «яловица» (говядина). В списке гастрономических предпочтений Петра упомянута и солонина. Мясо заготовляли впрок, солили.

Среди оригинальных блюд русской кухни было так называемое похмелье, оно готовилось из ломтиков баранины в огуречном рассоле, с перцем и уксусом.

Пряности, вообще, широко использовались в русской допетровской кухне. Почитали наши предки и уксус с горчицей. Шафран добавляли в уху, жаркое, птицу. С перцем делались утка и лапша. Клались обильно в пищу и другие специи, а именно корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех, кардамон. В ассортименте товаров, доставляемых голландскими и другими купцами в Архангельск, еще до Петра I пряности занимали одно из первых мест среди продовольственных товаров, наряду с винами, сладостями и фруктами.

В то же время рыбные блюда, столь характерные для двора царя Алексея Михайловича и опальной Софьи, судя по всему, не занимали заметного места в рационе Петра I. Хотя в 1693 году, во время пребывания Петра в Переяславле, для его окружения было среди прочего доставлено из Кормового дворца 10 пудов грибов, 30 пудов икры зернистой, 100 осетров «аханных», 800 пучков вязиги, 150 связок вяленой казанской белорыбицы.

Традиционным было предпочтение Петра I к черному хлебу, который он мог есть даже черствый, но предпочитал пеклеванный, то есть из мелко помолотого чистого зерна. Во время пребывания Петра I во Франции в 1717 году принимающая сторона, пытаясь угодить всем вкусам царя, специально для него устроила выпечку черного хлеба, столь непривычного для иностранцев.

Что касается способов приготовления пищи, то характерной особенностью Петра I было пристрастие к горячей, прямо с огня пище. Так, в Летнем дворце в Петербурге кушанья подавались из кухни в обеденную залу через специальное окно.

Из овощей государь обожал редьку. В XVII столетии редьку приготовляли даже с патокой, и тогда она относилась к числу лакомств — десертов. Из традиционных фруктов Петр особенно любил яблоки и орехи.

Перед отъездом Великого посольства из Амстердама на родину в мае 1698 года были закуплены в дорогу помимо окороков ветчинных, языков, сыра, в то время в России не производившегося, «масла галанского», то есть сливочного (в России было топленое), также и «орехи, купленные про его великого государя обиход».

Из привозных фруктов Петр I употреблял фиги, инжир, но особенно уважал различные цитрусовые. Заботился Петр и о своевременной их закупке, например, на ярмарке в Архангельске. Так, в письмах Апраксину Петр как минимум дважды требовал «выкупить» лимонов и прислать в Москву. Особенно характерно письмо от 29 августа 1694 года: «Если лимонов свежих будет много, половину осолить, а другую натереть на сахар, искрошивши, всыпать в бутылки, а нутр изрезать и пересыпать сахаром же в ставики; а каково делать, тому послал я образец. А будет мало, все сделать в лимонад».

«Вы водку пьете? Анисовую…»

Фото с сайта: www.factroom.ru

Известно, что Петр отдавал предпочтение анисовой водке. Ее употреблял перед обедом, а после обеда — вино и пиво. Видимо, к концу жизни император стал неплохо разбираться в винах и ценить хорошие сорта. Так, в одном из писем Екатерине он просит прислать не только «крепиша», но и «армитаж» — сорт французского вина, который ценился за густоту, темно-пурпурный цвет, превосходный аромат и вкус. По поводу последней посылки Екатерина предписывала: «пить по малости, ради недужности».

Возможно, Петр был знаком и с шампанским — игристое имелось в доме Меншикова и некоторых других лиц из окружения Петра, хотя определить предпочтение императора в отношении виноградных вин исследователи затрудняются. Чаще всего упоминаются, как наиболее распространенные, рейнские вина. Есть упоминание и о том, что Петр I «обыкновенно кушает» «крепкое горькое венгерское». Это, вероятно, венгерская водка.

Однако не только спиртными напитками «забавлялся» царь. Известен он и как первооткрыватель кофе, популяризатор этого бодрящего напитка. Правда, история кофе в России началась еще до Петра, а именно в 1665 году. Именно тогда придворный лекарь прописал Алексею Михайловичу, отцу Петра I, следующий рецепт: «Вареное кофе, персианами и турками знаемое, и обычно после обеда, изрядно есть лекарство против надмений, насморков и главоболений».

Но только Петру I удалось распространить кофе не как лекарство от насморка, а как напиток. Он часто бывал в Голландии, у амстердамского бургомистра Николая Витсена, известного в то время предпринимателя и торговца кофе. Именно там Петр I и пристрастился к этому напитку. По возвращении же в Россию со свойственной ему энергией начал его «продвигать».

Кофе пришелся по вкусу. Особенно в великосветской среде. В XVIII столетии о кофе и о способах его приготовления уже писали журналы «Всеобщее и полное домоводство» и «Экономический магазин». Употребление кофе становится признаком хорошего тона.

Сам Петр обожал кофе и всячески превозносил этот напиток как признак европейского образа жизни. По царскому повелению его стали обязательно подавать на ассамблеях, стало принято «хлебать кофе». Хотя поначалу бояре окрестили ненавистный напиток «зельем» и «сиропом из сажи», но государь «рекомендовал» им «не возводить напраслины на достойное кушанье».

А в 1720 году открылся первый кофейный дом «Четыре фрегата», основными клиентами которого были иностранцы. Петербуржцы избегали незнакомых напитков, но, в конце концов, распробовали и кофе. Сегодня мы не мыслим своей жизни без кофе, впрочем, как и без многих иных кулинарных новшеств, внедренных царем-реформатором, которые давно стали привычными на нашем столе.

Рецепты блюд эпохи Петра Великого

В. Шилов. «Боярский пир»

В заключение представим рецепты двух блюд эпохи Петра Великого — они наверняка придутся всем по вкусу.

Бифштекс по-гамбургски

На одну порцию

- 160 г говяжьей вырезки

- 2 яйца

- 5 г зелени

- 1 ст. л. сливочного масла

- соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Зелень мелко нарубить.

2. Мясо нарезать на порционные куски, слегка отбить, посолить и жарить почти до готовности.

3. Разложить по порционным сковородкам.

4. Яйца взболтать с солью и зеленью, вылить на мясо.

5. Жарить до готовности яиц.

Кьоузе, или крокеты из картофеля

На шесть порций

- 1,4 кг картофеля

- 2 яйца

- 80 г пшеничной муки

- 60 г белого хлеба

- 1 ст. л. сливочного масла

- соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварить в мундире, очистить, протереть, добавить к нему яйца, муку и соль.

2. Хорошо вымесить и разделить на крокеты.

3. Сделать сухари, нарезав белый хлеб на кубики и обжарив в масле.

4. Вложить по 3 сухаря внутрь каждого крокета. Придав им округлую форму, варить в кипятке 3–5 минут.