Какие продукты питания дорожают

Содержание статьи

Какие продукты подорожают в июне 2021 года: прогнозы экспертов

Рост цен — тема номер один. Каждый месяц в лидеры вырывается новый продукт.

То с гречкой проблема, то с сахаром, то стоимость масла и муки стала бить по карману. Разбираемся, что подорожает, а что подешевеет в ближайший месяц.

Овощи +1,2-1,8%

Мировые цены на основные группы продовольствия непрерывно растут на протяжении последних 11 месяцев. Не удержался от роста даже банальный «борщевой набор».

— До появления нового урожая дешеветь вряд ли что-то будет. Весна — период, когда доля импортной овощной продукции на отечественных прилавках максимальна, поскольку запасы собственного прошлогоднего урожая уже заканчиваются, а отечественные тепличные хозяйства не в силах восполнить недостаток большинства видов овощей. До появления на прилавках отечественных овощей нового урожая именно цены на импортные овощи (а следовательно, и колебания валютного курса) будут определять уровень цен, — объяснила «Собеседнику» доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. — В среднем до появления нового урожая повышательная тенденция цен на овощи сохранится примерно на 1,2-1,8%.

Картофель +4-5%

Банальная картошка стала одним из рекордсменов роста цен.

— В прошлом году был не очень большой урожай. Соответственно очень быстро закончились свои запасы картофеля. Импорт картофеля имеет четко выраженную сезонность — цена нарастает до конца весны и практически сходит на нет к ноябрю. Но в этом году импорт стали есть раньше и в гораздо больших объемах. В результате подорожание с начала года составило около 30%, и тренд скорее всего продолжится. В ближайший месяц цены на картофель продолжат рост примерно на 4-5%, — прогнозирует эксперт.

Бананы +3-5%

— В этом году появилась болезнь банановых деревьев, поэтому ожидается неурожай. В некоторых сетях они уже подорожали на 3-5%, — полагает Мария Долгова.

Яйца, куры +4-5%

Яйца уже неплохо выросли в цене.

— Дорожают корма для кур. Плюс у нас все птицеводство в зимний период находится в помещениях, поэтому влияет еще рост тарифов на отопление и электроэнергию. Также не забываем, что у нас была вспышка птичьего гриппа, много птиц погибло. Но сейчас поголовье восстанавливается, и рост цен на кур и яйца замедлился.

- «Ждите дефицита и роста цен»: Потапенко — о продаже «Дикси» и «Биллы»

В апреле рост цен на яйца составил 6,8%, а в ближайший месяц он может снизиться до 4-5%. Цены на куриное мясо в апреле практически не изменились, а в первые дни мая немного снизились. В ближайшее время тенденция снижения цен скорее всего продолжится.

Сахар, масло 0%

Цены на сахар и масло государство взяло под особый контроль.

— Поскольку соглашение о стабилизации цен на сахар-песок продлено до 1 июня, соглашение о стабилизации потребительских цен на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года, то розничные цены на данные товары не изменятся в течение этого срока. Но надо понимать, что данные соглашения касаются только товаров отечественного производства, изготовленных из отечественного сырья и поставляемых в розничную торговлю. То есть другие виды растительных масел и импортные товары под него не попадают, цены на них будут меняться в соответствии с рыночной ситуацией, — обращает внимание доцент Плехановки.

Чай, кофе +5-15%

— Кофе и частично чай — импортные продукты, а значит, во многом зависят от курса рубля, — говорит Мария Долгова. — На цену также влияет динамика мировых цен, которая зависит от урожая, погодных условий в странах-производителях, а также уровень импортных пошлин, стоимость доставки. Кроме этих факторов, на цену кофе и чая влияет спрос.

Молоко +5%

Молоко дорожает во всем мире. Растут в цене корма, а также упаковка. Во время локдауна произошел разрыв всех логистических связей, остановка производств. Подорожали все продукты нефтехимии, а это полиэтилен, все пластики. Выросли цены на древесину, соответственно и на бумагу, и на картонную тару. Рост стоимости упаковки дает прибавку к цене примерно 5%.

Зерно, мука, хлеб -1-3%

Благодаря высокому урожаю с марта отмечено снижение цен на пшеницу на мировом рынке, у нас цены скорее тоже будут снижаться, считает эксперт.

Одежда, обувь +1-5%

— Рост цен на одежду и обувь обусловлен ростом мировых цен на основные материалы (хлопок, шерсть, полимерные материалы для обуви, металлы для фурнитуры и др.). На цены всех импортных товаров влияет еще курс рубля. Кроме этого, торговые сети, понесшие серьезные убытки в период пандемии, стремятся хотя бы частично возместить их. В результате действия всех этих факторов динамика цен на одежду и обувь в ближайший месяц будет повышательной и рост составит от 1 до 5%, — дает прогноз Мария Долгова.

Бытовая техника +0,5-3%

— Бытовая техника на нашем рынке преимущественно импортного производства, поэтому изменение курса валют, а также рост затрат на логистику неминуемо приводят к ее удорожанию, — подчеркивает аналитик. — Существенное влияние на цены оказывает спрос. С учетом этих факторов в ближайший месяц цены могут вырасти на 0,5-3,0%.

Недвижимость +5-10%

— Динамика цен на жилье в ближайшие месяцы будет зависеть от решения о господдержке ипотеки, — отвечает управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка. — Если программу прекратят, то ставки возрастут с текущих 6 до 8%, что приведет к снижению спроса. В этом случае мы уже не увидим таких темпов роста цен, как в 2020 году, но все же в силу других факторов (прежде всего повышения себестоимости строительства) расценки продолжат медленно увеличиваться. Возможно, девелоперы будут чаще применять скидки, а размер дисконта станет больше.

Если же субсидирование банков продолжат, то цены и дальше будут заметно расти. В целом предпосылок для уменьшения стоимости квадратного метра пока немного — превалируют факторы роста: распространение квартир с отделкой от застройщика, переход на новую модель финансирования строек с применением эскроу-счетов, увеличение издержек на транспорт, электроэнергию, строительные материалы. В столичном регионе жилье в долгосрочной перспективе будет сохранять привлекательность почти для всех потенциальных клиентов.

Денежки

Ставки еще не сделаны

После того как Центробанк повысил ключевую ставку, вклады в коммерческих банках станут доходнее.

В последнее время многие разочаровались в банковских вкладах из-за снижения процентов. Пока ставки падали, рубли со счетов клиентов стали активно перетекать в валюту и недвижимость. Но Центробанк поменял свою политику, подняв ключевую ставку до 5%. Что дало надежду на рост доходности депозитов частных вкладчиков.

«Банки.ру» проанализировали предложения банков и составили рейтинг вкладов при вложении от 10 тысяч рублей. В список вошли только кредитные организации из топ-50 банков РФ.

Самые лучшие условия вкладчикам с небольшой стартовой суммой предложил Кредит Европа Банк, на «срочном» депозите которого можно заработать 6,15% годовых. Но деньги придется разместить на 3 года, не снимая средств до окончания срока.

Чуть меньше — по 6% годовых — предлагают «Дом.рф», «Хоум-Кредит» и Альфа-банк. Абсолют-банк и МТС-банк дают по 5,3% и 5,05% соответственно. УБРР (4,8%), Промсвязьбанк (4,5%) и ВБРР (4,49%) насчитывают более скромные проценты, но у них сроки вкладов лояльнее — 1080 дней, 215 дней и 12 месяцев соответственно.

В июне ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки, а значит, по прогнозам аналитиков, доходность банковских вкладов продолжит рост, догоняя ставку ЦБ.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №18-2021 под заголовком «Цены растут, но вы держитесь».

Источник

Население все беднее, а продукты все дороже. Почему?

Проблема высоких цен на продукты питания и (более общо) продовольственной безопасности регулярно всплывает на наших экскурсиях и исторических лекциях: соляные бунты, голодные революционные годы, продуктовые карточки военных лет, дефицит в позднем СССР…

И вот в последний год тема заиграла новыми красками — мы стали свидетелями невиданного роста цен буквально на все.

В частности, по официальным данным (данным Росстата):

- сахар подорожал на 65%,

- крупы — на 20%,

- макаронные изделия — на 12%,

- хлеб — на 9%,

- огурцы — на 47%,

- помидоры — на 26%…

Подорожали мясо, яйца, сливочное и растительное масла… Молоко тоже подорожало. При этом в разных регионах цены росли по-разному: в одном регионе курица могла подорожать всего на 1%, но в другом регионе — на целых 10%.

Порой ситуация доходит до какого-то совершенного абсурда: за один лишь январь цены на продовольствие выросли в среднем на 7%, а, например, в последнюю неделю марта

- курица подорожала на 1,5%,

- баранина — на 1,5%,

- лук — на 2%,

- морковь — на 3%!

Вот бы у нас зарплаты так росли — по 2% в неделю:

сегодня получаешь 50000 рублей, а через неделю — уже 51000!

Красота!

И все это — на фоне падения доходов простых россиян! Росстат говорит, что

- реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%,

- число живущих за чертой бедности выросло на 400 тыс. человек (общее число таких людей составляет 19,6 млн человек — это как пара небольших европейских стран!).

Известное агентство Bloomberg включило Россию в список стран, где ситуация с ростом цен на продукты наиболее критична (наряду с Нигерией, Бразилией, Индией и некоторыми другими), а в минувшем декабре даже был принят закон, который позволил правительству регулировать цены на большой список так называемых «социально значимых» продуктов (мука, сахар, чай, молоко, масло, вермишель, мясо, крупы, некоторые овощи и фрукты).

Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ни с публикацией Boolmberg, ни с аналитическими выкладками других экспертов не согласился: у нас, мол, другие, более объективные данные, да и вообще авторы делают неправильные выводы.

Ценники в магазинах меняются буквально каждую неделю!..

Ценники в магазинах меняются буквально каждую неделю!..

Почему же такое происходит? На этот вопрос можно ответить в одно слово — «капитализм».

Но, к сожалению, такой ответ не дает представления о деталях. Поэтому давайте разберем ситуацию по пунктам.

Причина №1 — неурожай некоторых видов

Да, несмотря на в целом неплохие показатели, по некоторым видам наше сельское хозяйство серьезно просело. Например, год назад Минсельхоз предложил высадить меньше сахарной свеклы — аграрии так и сделали. А год в плане урожайности оказался весьма посредственным — в результате возник дефицит сахара.

Очень простая арифметика: высаживаем почти на четверть меньше + получаем урожайности почти на четверть меньше — итого общий сбор становится меньше почти в два раза!

Сахарная свекла в 2020 году не уродилась…

Сахарная свекла в 2020 году не уродилась…

Что сделало правительство? Правительство решило с одной стороны поддержать граждан (то есть сдержать рост цен) и с другой стороны решило поддержать отечественных сахарных производителей (то есть позволит им заработать).

Механизм очень простой: за каждый килограмм, отгружаемый по стоимости не более 36 рублей, производитель получает 5 рублей сверху.

Остановились ли цены? Конечно же, нет.

Скриншот с сайта делового издания «Коммерсант»

Скриншот с сайта делового издания «Коммерсант»

А почему? Версий много, но самой интересной выглядит вот такая: в момент, когда правительство объявило о поддержке, некоторые поставщики просто перестали отгружать сахар вообще: зачем продавать его сегодня по 36, если через в скором времени его можно будет продавать по (36 + 5 от правительства) = 41?! Как итог — дефицит, как следствие — рост цен.

Заходишь на сайты таких сахарных олигархов и читаешь: меценат, филантроп, благотворитель… Но заметьте: ни один чудесный меценат-капиталист никогда не упустит возможность наварить лишние 5 рублей с килограмма сахара!

Богатые богатеют даже в кризис!

Причина №2 — сильная импортозависимость

Нет, безусловно, за последние годы в российском сельском хозяйстве ситуация стала лучше: растет производство пшеницы, растет производство мяса…

Но вот незадача: российские аграрии по-прежнему сильно зависят от поставок семян, кормов, удобрений, техники и оборудования для переработки из зарубежных стран. Ситуация опять же доходит до абсурда: знаменитые астраханские арбузы порой выращиваются из нидерландских и даже китайских семечек.

Кстати, вы знали, что Китай — мировой лидер по выращиванию арбузов?

Причем многие аграрии даже гордятся тем, что выращивают арбузы из импортных семян:

Скриншот с сайта одного из производителей арбузов

Скриншот с сайта одного из производителей арбузов

А 2020 год — это год пандемии: закрытые границы, проблемы с производством, проблемы с доставкой… В общем, цены на семенной материал или те же комбикорма заметно выросли. Разумеется, выросли цены и на само продовольствие.

Причина №3 — международная конъюнктура

Некоторые политики и профессиональные «ура-патриоты» постоянно говорят о том, что Россия должна быть самодостаточной и независимой от внешнего мира. Что ж, эта точка зрения имеет право на существование. Вся проблема в том, что такой Россия быть не может по определению: огромное количество предприятий (в том числе сельскохозяйственных) работают в значительной мере или вообще целиком на экспорт. Иными словами, Россия не может не зависеть от мировых цен на нефть или, скажем, кукурузу. А мировые цены на кукурузу, а также пшеницу, ячмень, уже упомянутый сахар и многое другое заметно выросли (причем по разным причинам — где-то неурожай, где-то опять же перебои с поставками, где-то проблемы с сертификацией).

Социализм давно кончился — на дворе капитализм, глобализация и невидимая рука рынка!

Социализм давно кончился — на дворе капитализм, глобализация и невидимая рука рынка!

Наши аграрии, конечно, заинтересованы в том, чтоб побольше продавать в Европу или в Азию: берут много, а платят валютой!

Нетрудно догадаться, что если все продать за рубеж, то на внутреннем рынке опять же возникнет дефицит и опять же начнут расти цены. Правительство и ФАС пытаются сдержать этот процесс (вводят ограничения в виде квот, требуют от аграриев детальных разъяснений по поводу повышения стоимости), но получается пока с переменным успехом.

Причина №4 — сговор аграриев или производителей продуктов питания или торговых сетей (или всех сразу)

Ну а вы как думали? Со всех концов страны идут сообщения о том, что доблестные сотрудники Федеральной антимонопольной службы раскрыли очередной сговор, направленный на создание дефицита и рост цен. Хабаровск, Челябинск, Астрахань — буквально везде мы видим, как предприниматели по самым разным причинам повышают цены. Магазины объясняют рост цен на колбасу тем, что выросла цены на заводах — мясоперебатаывающие заводы объясняют рост цен тем, что выросли цены на животноводческих фермах — фермеры объясняют рост цен тем, что выросли цены на корма, а часть скота пришлось забить из-за очередной вспышки чумы — и так далее…

В любом случае не приходится сомневаться, что крупные землевладельцы («латифундисты»), акционеры пищевых предприятий, владельцы сетей супермаркетов очень любят деньги 🙂

Спрутс из легендарной книги Н. Носова «Незнайка на Луне» — эталонный латифундист, поставщик чая и сахарозаводчик

Спрутс из легендарной книги Н. Носова «Незнайка на Луне» — эталонный латифундист, поставщик чая и сахарозаводчик

Разумеется, есть и другие причины (рост цен на топливо, например, дефицит автомобилей и вагонов для перевозки)

Ну а в конечном счете министр Решетников объяснил рост цен тем, что рубль — просто слабая валюта:

В конце прошлого года мы столкнулись с еще одним вызовом — ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов первой необходимости. Какие факторы на это повлияли? Во-первых, это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени [2020 года]…

Ну что тут сказать? Министр, конечно же, прав… Так и живем — ходим с пустыми тележками, ищем «красные» и «желтые» ценники…

Помидор — один из немногих подешевевших за последнее время продуктов питания!

Помидор — один из немногих подешевевших за последнее время продуктов питания!

В общем, 30 лет рыночной экономики и строительства капитализма — а все пришли к госрегулированию (как в советские времена).

Того гляди, в недалеком будущем появятся какие-нибудь талоны на продукты для небогатых граждан…

Расскажите, а заметили ли вы рост цен ан продукты? И если да, то что у вас подорожало сильнее всего?

Источник

На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

Россия в конце 2020-го — начале 2021 года столкнулась с резким ростом цен на еду. Стоимость базовых продуктов питания, таких как сахар, масло и мука, в декабре взлетела и вынудила российские власти ввести искусственное регулирование цен. «Лента.ру» провела исследование и сравнила стоимость самых массовых продуктов в магазинах России, Германии и еще семи стран мира. В результате удалось выяснить, как варьируются цены на продукты питания, а заодно подсчитать, сколько порций наиболее популярных блюд могут позволить себе люди на разных концах земли. Подробности ценового сравнения — в материале «Ленты.ру».

Власти России забили тревогу по поводу роста цен на продукты еще в декабре прошлого года. Тогда президент Владимир Путин сообщил, что сахар в России подорожал более чем на 70 процентов, подсолнечное масло — более чем на 20 процентов, мука и макароны прибавили больше 10 процентов, а хлеб и хлебобулочные изделия — примерно 6 процентов. Глава государства связал рост цен на базовые продукты с тем, что производители пытаются «подогнать внутренние цены под [увеличившиеся] мировые» и по возможности заработать на более выгодном экспорте. Однако если рост цен на товары, для которых «комплектующие» закупаются за рубежом по возросшим ценникам, президент счел объяснимым, то повышение цен на изделия из муки его по-настоящему возмутило. «За последние шесть лет у нас рекордный урожай [пшеницы] (…), а хлеб растет в цене, макароны растут в цене. Это что такое? Это с какой стати-то?» — сказал Путин на декабрьской пресс-конференции.

Премьер-министр Михаил Мишустин после слов президента раскритиковал министров за то, что те пустили ситуацию с ценами на самотек. Правительство немедленно взялось за административное регулирование цен на еду. Уже в декабре крупные сети и производители продовольствия заключили соглашение о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло: сначала планировалось, что оно будет действовать до 1 апреля, затем оно было продлено до конца мая. Кроме того, чтобы стабилизировать цены на хлеб и муку, Россия до середины года ввела пошлину на вывоз зерна (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы). Затем правительство и вовсе объявило, что намерено оставить механизм действовать на постоянной основе. В марте заморозке также подверглись цены на мясо птицы. Несмотря на меры, предпринимаемые властями, сбить рост цен на продукты не удалось: из-за их подорожания стоимость блюд уже собираются поднять кафе и рестораны. Зимой Счетная палата предупреждала о возможном дефиците некоторых категорий продуктов. В конце марта аналогичные опасения возникли применительно к сахару. Правда, правительство пока все отрицает.

К борьбе с ростом цен подключился Центробанк. В феврале после очередного заседания по ключевой ставке его руководство заявило, что потенциал для ее снижения исчерпан. Это означало, что регулятор больше не будет стимулировать восстановление экономики всеми доступными способами, и главное — ценой повышенной инфляции, которая неизбежна при росте количества денег в обращении за счет дешевых кредитов. Через месяц ЦБ и вовсе повысил ставку — с рекордно низкого в новейшей истории России уровня 4,25 процента годовых до 4,5 процента.

Тем не менее подорожание многих видов товаров, и в первую очередь продуктов питания, пока остановить не удалось, причем не только в России, но и в большинстве стран мира, чему способствовало множество факторов. Среди них — прогрессирующий с прошлого года контейнерный кризис (разразившийся из-за невозможности оперативно обрабатывать все прибывающие по морю товары) и авария грузового судна Ever Given, парализовавшая на несколько дней движение по Суэцкому каналу. Впрочем, драматизировать ситуацию не стоит.

Еще в феврале Минсельхоз заявлял, что оснований для «скачкообразного повышения стоимости продуктов питания» нет, а цены в России остаются одними из самых низких в Европе.

Специально для «Ленты.ру» волонтеры посетили продуктовые магазины в девяти странах мира (России, Германии, Чехии, Люксембурге, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таиланде и Украине) и 19 городах (Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Королеве, Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнстере, Мюнхене, Ульме, Праге, Люксембурге, Алма-Ате, Бишкеке, Оше, Ташкенте, Паттайе и Киеве), где собрали цены на схожие продукты для их сравнения. Эксперимент показал, жителям каких стран дешевле всего обходится поход в супермаркет и какую часть ежемесячного дохода им приходится тратить на еду.

В рамках исследования волонтеры собрали информацию о ценах на идентичные продукты в магазинах 19 городов. Основу списка покупок составила стандартная российская потребительская корзина, которую расширили за счет продуктов, популярных в отдельных странах (например, в России это гречка и свекла), а также пользующихся спросом небазовых продуктов, распространенных во многих странах, а потому стандартизированных. К ним можно отнести газировку Coca-Cola и, например, шоколад Snickers. В общей сложности в расширенную потребительскую корзину попали 77 наименований продуктов из категорий:

• Хлеб и мучные изделия (мука, хлеб черный и белый);

• Крупы и бобовые (гречка, рис, овсянка, фасоль, чечевица);

• Макаронные изделия;

• Картофель;

• Овощи и бахчевые (помидоры и огурцы, капуста и свекла, лук и морковь, кабачок и баклажан, тыква и сладкий перец);

• Свежие фрукты (яблоки и груши, апельсины и мандарины, киви и бананы, хурма и лимоны);

• Сахар и кондитерские изделия (сахар, леденцы, мармелад, шоколадные конфеты, печенье сухое, печенье с начинкой, шоколад);

• Мясо (говядина, свинина, баранина, филе курицы и индейки);

• Рыба и рыбные консервы (недорогая рыба, популярная в конкретной стране; лосось, консервированный тунец и килька в томате);

• Молоко и молочные продукты (молоко, масло сливочное, сыр, кефир, творог, сливки, классический йогурт, сметана);

• Яйца;

• Масло и маргарин (маргарин, масло подсолнечное и оливковое);

• Консервы (консервированный горошек, консервированная кукуруза и майонез),

• Прочие продукты (кофе, чай, соль, перец, орехи);

• Продукция транснациональных компаний (Coca-Cola, Red Bull, йогурт «Активиа», детское питание Nestle, шоколад Milka, шоколад Snickers, чипсы Lay’s).

Также исследователи составили усеченную потребительскую корзину, в которую вошли чуть более 20 базовых товаров. Данные собирались в один из дней в период с 14 по 31 декабря 2020 года. Местом сбора информации стали продуктовые магазины экономкласса. В городах Средней Азии цены фиксировались в супермаркетах, хотя в регионе по-прежнему популярны базары и продуктовые рынки (именно из-за этого стоимость некоторых продуктов — к примеру, муки — оказалась аномально высокой). В основу анализа трат на продукты относительно заработков положены не показатели средней номинальной зарплаты, а медианный доход. Он более приближен к реальному уровню заработка среднестатистического гражданина и показывает сумму, больше которой получает половина жителей страны и меньше — тоже половина. Так, в России средняя зарплата составляет 51,1 тысячи рублей, а медианный доход — 30,5 тысячи рублей.

Поскольку не удалось в полном объеме отразить стоимость всех продуктов (на момент покупки некоторые товары отсутствовали в магазине или были нетипичными для конкретной страны), а также из-за того, что в разных странах учитывалось разное число торговых точек (в России и Германии — по шесть-семь, в остальных — по одной), исследование не является исчерпывающим. «Мы рассматривали нашу работу не как статистическое исследование в чистом виде, а как своего рода эксперимент, в котором среднестатистический горожанин отправлялся в магазин экономкласса, чтобы купить продукты по списку: на что он сможет рассчитывать», — объяснила автор исследования Алена Зеленская.

В России стоимость базовой продуктовой корзины, в которую вошли чуть более 20 основных продуктов, при походе в супермаркет шаговой доступности оказалась на среднем уровне по сравнению с другими изученными странами и составила 3783 рубля. В пересчете на рубли выше чек по итогам похода в магазин оказался в Люксембурге (5653 рубля), Таиланде (5056 рублей) и Германии (4057 рублей). В абсолютных цифрах дешевле, чем в России, сходить в супермаркет получилось у жителей Чехии (3707 рублей), Казахстана (2973 рубля), Узбекистана (2368 рублей), Киргизии (2335 рублей) и Украины (1966 рублей). Правда, стоит учитывать, что лишь в российских, немецких и чешских магазинах удалось собрать все 20 позиций для исследования, в остальных странах и городах некоторые отсутствовали.

Самый дорогой хлеб (пшеничный) в пересчете на килограмм оказался в Люксембурге и Таиланде — 515 рублей и 217 рублей соответственно, самый дешевый — в Узбекистане (22 рубля), Киргизии (32 рубля), Казахстане и на Украине (по 55 рублей). В России стоимость пшеничного хлеба составляет около 66 рублей. Самая дорогая пшеничная мука также оказалась в Таиланде — 105 рублей за килограмм, более чем вдвое дороже российской. В России она, напротив, одна из самых дешевых среди стран, участвовавших в исследовании: 39 рублей за килограмм.

Причина дороговизны муки и картофеля в Таиланде — сильная зависимость от импорта. Так, цена килограмма картофеля в королевстве оказалась самой высокой среди государств, жители которых приняли участие в эксперименте, и составила 89 рублей. Для сравнения: в России, где картофель, напротив, самый дешевый, он стоит 26 рублей за килограмм. Германия и Чехия находятся в середине списка — около 50 рублей.

Самые дорогие макароны — в Таиланде и Узбекистане (252 и 134 рубля за килограмм соответственно), самые дешевые — в Праге (68 рублей), Люксембурге и Алма-Ате (по 74 рубля). В России они в среднем стоят 104 рубля. Самое дорогое куриное филе оказалось в Люксембурге и Германии (869 рублей и 542 рубля за килограмм), самое доступное — в Таиланде (119 рублей) и Казахстане (231 рублей).

В России мясо птицы обойдется в 368 рублей, говядина — в 868 рублей за килограмм. Также волонтеры собрали данные о стоимости подсолнечного масла, яиц и молока. Литр масла дороже всего обходится жителям Паттайи (151 рубль), Оша (133 рубля) и Люксембурга (125 рублей). В России цена на этот продукт находится на среднем уровне и составляет примерно 116 рублей. Самое дешевое масло оказалось на Украине — 91 рубль за литр.

Самый высокий ценник на яйца — в Европе. В Люксембурге десяток яиц стоит 192 рубля, в Чехии на него придется потратить 112 рублей, в Германии — 107 рублей. В России стоимость яиц самая низкая среди стран, участвовавших в исследовании: 74 рубля. По ценам на молоко Россия также оказалась среди государств с наиболее низким ценником: один литр в среднем стоит 56 рублей. Дешевле всего молоко покупать в Чехии (51 рубль), дороже всего — в Таиланде (122 рубля).

30 457

рублей

составляет медианная зарплата в России: ровно половина жителей зарабатывают меньше, половина — больше

Среди городов, участвовавших в сравнении, самые высокие цены на продукты питания были зафиксированы в люксембургском «Ашане» и магазине Makro в Паттайе — 18 и 16 наименований оказались в экстремальных значениях. Так, в Люксембурге все виды мяса, кроме свинины, на треть или в два раза дороже, чем в других городах. Также там значительно дороже многие овощи и орехи. В Таиланде дорогие молочные продукты и привозные мука и картофель. Одновременно самые дешевые продукты волонтеры обнаружили в киевском супермаркете АТБ и ошском «Глобусе».

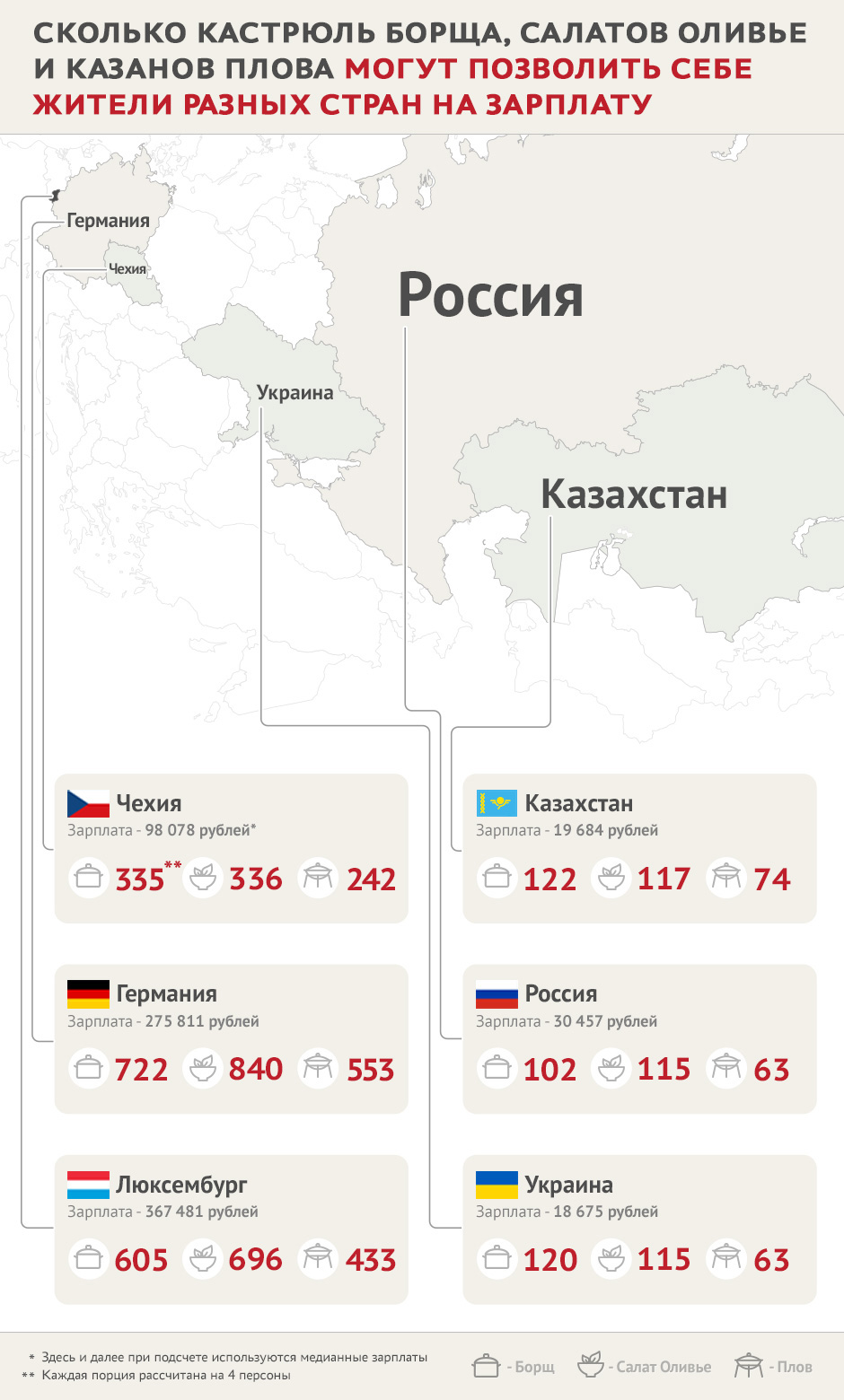

Однако сравнение цен на отдельные продукты не дает полного понимания, насколько дорого обходится питание жителям каждой из стран. Чтобы оценить покупательную способность граждан государств, попавших в сравнительный анализ, «Лента.ру» подсчитала, сколько кастрюль борща, салатов оливье и казанов плова на четыре персоны можно приготовить на один медианный доход. В общей сложности индексы борща, оливье и плова рассчитали для шести стран: России, Украины, Германии, Люксембурга, Чехии и Казахстана. Киргизия, Таиланд и Узбекистан не попали в сравнение, поскольку не ведут расчет медианных зарплат, данные по этим странам ограничиваются средними заработками населения.

Анализ цен показал, что Россия, Украина и Казахстан относятся к странам со сравнительно низкой покупательной способностью по сравнению с государствами ЕС. Так, в России при медианном доходе в 30 457 рублей (альтернативный вариант от Росстата — 34 335 рублей, но при подсчете МРОТ использовались именно приведенные цифры Пенсионного фонда) гражданин может приготовить примерно 102 маленькие кастрюли борща, в Казахстане — 122 кастрюли, на Украине — 120 кастрюль. Такая же ситуация сложилась с оливье и пловом: в России и на Украине медианный доход позволяет приготовить по 115 салатов оливье на четыре персоны и по 63 казана плова, в Казахстане — 117 салатов и 74 плова.

В такой ситуации далеко не все могут чувствовать себя комфортно. По подсчетам экономистов, пятая часть россиян систематически недоедает и может позволить себе лишь 66-78 процентов необходимого набора продуктов. Чаще остальных с трудностями сталкиваются многодетные и неполные семьи. Всего же за последние восемь лет потребление продуктов в среднестатистической семье сократилось на 12 процентов. Согласно данным другого опроса, 31 процент граждан тратит на питание 25-30 процентов месячного бюджета.

Совершенно другая картина в Европе, где граждане могут позволить себе в разы больше еды, чем в странах бывшего Советского Союза. Самая высокая покупательная способность в Германии — в этой стране жители на медианный доход могут сварить 722 кастрюли супа в месяц, приготовить 840 салатов оливье и 553 казана плова. На втором месте среди исследованных европейских государств оказался Люксембург — 605 кастрюль борща, 696 салатов оливье и 433 казана плова. На третьем месте по покупательной способности Чехия, где медианный доход позволяет приготовить 335 кастрюль борща, 336 салатов оливье и 242 казана плова.

Если оценивать ежемесячные траты на продукты питания в России, то гражданам с медианным доходом чуть более 30 тысяч рублей придется отдать за базовый набор продуктов почти половину заработанных денег. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет всего 6,2 процента (по результатам нашего исследования, по официальным данным — 14 процентов, но с учетом расходов на широкий набор продуктов и посещение заведений общепита, а не на ограниченную потребительскую корзину, как в России). В Германии ситуация, сравнимая с нынешней российской, была в 1900 году, когда затраты среднего немца на пропитание составляли 57 процентов его дохода. Даже во время Второй мировой войны этот показатель равнялся 44 процентам.

При этом стоит учесть, что в отечественных магазинах — даже в больших супермаркетах — далеко не всегда можно найти все продукты из потребительской корзины. Так, сразу в нескольких регионах, среди которых Санкт-Петербург, Московская и Ростовская области, а также Приморский край, на прилавках не оказалось красного мяса: говядины, свинины, баранины. Волонтеры отмечают разницу с Германией, где почти всегда доступно мясо не только разных видов (включая оленину), но и различной степени обработки.

По подсчетам аналитиков агентства Bloomberg, на фоне пандемии цены на продукты питания в России достигли максимума за шесть лет, что может спровоцировать социальные волнения. «Россияне еще помнят уроки истории, полученные в 90-е в магазинах с пустыми полками, и рост цен может вызвать недовольство в обществе», — предупредило агентство. Схожая ситуация наблюдается в Индии, Бразилии, Турции и Нигерии. В Кремле с выводами аналитиков не соглашаются и называют их спекулятивными. «Мы видим, что в целом удается все-таки держать ситуацию [с ценами на еду] под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности [изменчивости], в то же время правительство достаточно эффективно влияние этих факторов амортизирует», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, имея в виду постоянный мониторинг цен на продукты и услуги, введенный в стране.

С такой оценкой соглашаются и некоторые отечественные экономисты. По их мнению, рост цен на продукты на фоне кризиса не стал для россиян неожиданностью. И хотя подорожание еды ощущается в России сильнее, чем в Европе (реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году скорректировались на 3,5 процента, а у жителей ЕС выросли 1,5 процента), панических настроений нет, а подорожание пока больше сравнимо с «периодическими колебаниями из-за пандемии», нежели с настоящей угрозой. Власти, в свою очередь, называют ситуацию на продовольственном рынке стабильной и заверяют россиян в отсутствии рисков дефицита тех или иных продуктов.

Источник