Какие продукты могут образоваться при электролизе

Содержание статьи

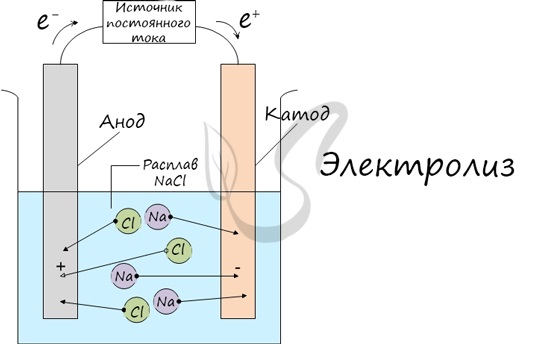

Электролиз

Электролиз (греч. elektron — янтарь + lysis — разложение) — химическая реакция, происходящая при прохождении постоянного тока через электролит. Это разложение веществ на их составные части под действием электрического тока.

Процесс электролиза заключается в перемещении катионов (положительно заряженных ионов) к катоду (заряжен отрицательно), и отрицательно заряженных ионов (анионов) к аноду (заряжен положительно).

Итак, анионы и катионы устремляются соответственно к аноду и катоду. Здесь и происходит химическая реакция. Чтобы успешно решать задания по этой теме и писать реакции, необходимо разделять процессы на катоде и аноде. Именно так и будет построена эта статья.

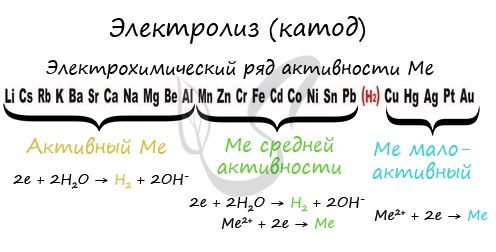

Катод

К катоду притягиваются катионы — положительно заряженные ионы: Na+, K+, Cu2+, Fe3+, Ag+ и т.д.

Чтобы установить, какая реакция идет на катоде, прежде всего, нужно определиться с активностью металла: его положением в электрохимическом ряду напряжений металлов.

Если на катоде появился активный металл (Li, Na, K) то вместо него восстанавливаются молекулы воды, из которых выделяется водород. Если металл средней активности (Cr, Fe, Cd) — на катоде выделяется и водород, и сам металл. Малоактивные металлы выделяются на катоде в чистом виде (Cu, Ag).

Замечу, что границей между металлами активными и средней активности в ряду напряжений считается алюминий. При электролизе на катоде металлы до алюминия (включительно!) не восстанавливаются, вместо них восстанавливаются молекулы воды — выделяется водород.

В случае, если на катод поступают ионы водорода — H+ (например при электролизе кислот HCl, H2SO4) восстанавливается водород из молекул кислоты: 2H+ — 2e = H2

Анод

К аноду притягиваются анионы — отрицательно заряженные ионы: SO42-, PO43-, Cl-, Br-, I-, F-, S2-, CH3COO-.

При электролизе кислородсодержащих анионов: SO42-, PO43- — на аноде окисляются не анионы, а молекулы воды, из которых выделяется кислород.

Бескислородные анионы окисляются и выделяют соответствующие галогены. Сульфид-ион при оксилении окислении серу. Исключением является фтор — если он попадает анод, то разряжается молекула воды и выделяется кислород. Фтор — самый электроотрицательный элемент, поэтому и является исключением.

Анионы органических кислот окисляются особым образом: радикал, примыкающий к карбоксильной группе, удваивается, а сама карбоксильная группа (COO) превращается в углекислый газ — CO2.

Примеры решения

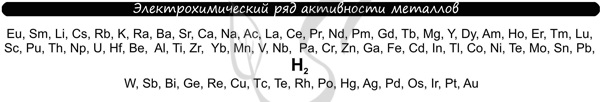

В процессе тренировки вам могут попадаться металлы, которые пропущены в ряду активности. На этапе обучения вы можете пользоваться расширенным рядом активности металлов.

Теперь вы точно будете знать, что выделяется на катоде 😉

Итак, потренируемся. Выясним, что образуется на катоде и аноде при электролизе растворов AgCl, Cu(NO3)2, AlBr3, NaF, FeI2, CH3COOLi.

Иногда в заданиях требуется записать реакцию электролиза. Сообщаю: если вы понимаете, что образуется на катоде, а что на аноде, то написать реакцию не составляет никакого труда. Возьмем, например, электролиз NaCl и запишем реакцию:

NaCl + H2O → H2 + Cl2 + NaOH (обычно в продуктах оставляют именно запись «NaOH», не подвергая его дальнейшему электролизу)

Натрий — активный металл, поэтому на катоде выделяется водород. Анион не содержит кислорода, выделяется галоген — хлор. Мы пишем уравнение, так что не можем заставить натрий испариться бесследно 🙂 Натрий вступает в реакцию с водой, образуется NaOH.

Запишем реакцию электролиза для CuSO4:

CuSO4 + H2O → Cu + O2 + H2SO4

Медь относится к малоактивным металлам, поэтому сама в чистом виде выделяется на катоде. Анион кислородсодержащий, поэтому в реакции выделяется кислород. Сульфат-ион никуда не исчезает, он соединяется с водородом воды и превращается в серую кислоту.

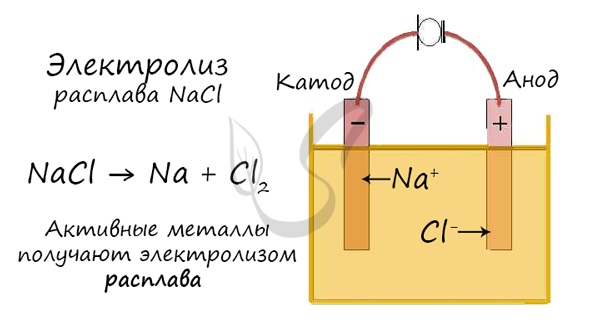

Электролиз расплавов

Все, что мы обсуждали до этого момента, касалось электролиза растворов, где растворителем является вода.

Перед промышленной химией стоит важная задача — получить металлы (вещества) в чистом виде. Малоактивные металлы (Ag, Cu) можно легко получать методом электролиза растворов.

Но как быть с активными металлами: Na, K, Li? Ведь при электролизе их растворов они не выделяются на катоде в чистом виде, вместо них восстанавливаются молекулы воды и выделяется водород. Тут нам как раз пригодятся расплавы, которые не содержат воды.

В безводных расплавах реакции записываются еще проще: вещества распадаются на составные части:

AlCl3 → Al + Cl2

LiBr → Li + Br2

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Электролиз

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 апреля 2021; проверки требуют 7 правок.

Электро́лиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор, либо расплав электролита.

Электролиз является одним из лучших способов золочения или покрытия металла медью, золотом.

Упорядоченное движение ионов в проводящих жидкостях происходит в электрическом поле, которое создаётся электродами — проводниками, соединёнными с полюсами источника электрической энергии. Катодом при электролизе называется отрицательный электрод, анодом — положительный[1]. Положительные ионы — катионы (ионы металлов, водородные ионы, ионы аммония и др.) — движутся к катоду, отрицательные ионы — анионы (ионы кислотных остатков и гидроксильной группы) — движутся к аноду.

Реакции, происходящие при электролизе на электродах, называются вторичными. Первичными являются реакции диссоциации в электролите. Разделение реакций на первичные и вторичные помогло Майклу Фарадею установить законы электролиза.

Применение[править | править код]

Электролиз широко применяется в современной промышленности. В частности, электролиз является одним из способов промышленного получения алюминия, меди, водорода, диоксида марганца[2], пероксида водорода. Большое количество металлов извлекается из руд и подвергается переработке с помощью электролиза (электроэкстракция, электрорафинирование). Также электролиз является основным процессом, благодаря которому функционирует химический источник тока.

Электролиз находит применение в очистке сточных вод (процессы электрокоагуляции, электроэкстракции, электрофлотации).

Применяется для получения многих веществ (металлов, водорода, хлора и др.), при нанесении металлических покрытий (гальваностегия), воспроизведении формы предметов (гальванопластика).

Первый закон Фарадея[править | править код]

В 1832 году Фарадей установил, что масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна электрическому заряду q, прошедшему через электролит:

, если через электролит пропускается в течение времени t постоянный ток с силой тока I.

Коэффициент пропорциональности называется электрохимическим эквивалентом вещества. Он численно равен массе вещества, выделившегося при прохождении через электролит единичного электрического заряда, и зависит от химической природы вещества.

Вывод закона Фарадея[править | править код]

(1) (2) (3) (4) , (5) где z — валентность атома (иона) вещества, e — заряд электрона Подставляя (2)-(5) в (1), получим ,

где — постоянная Фарадея.

Второй закон Фарадея[править | править код]

Электрохимические эквиваленты различных веществ пропорциональны их молярным массам и обратно пропорциональны числам, выражающим их химическую валентность.

Химическим эквивалентом иона называется отношение молярной массы иона к его валентности . Поэтому электрохимический эквивалент

,

где — постоянная Фарадея.

Второй закон Фарадея записывается в следующем виде:

, где — молярная масса данного вещества, образовавшегося (однако не обязательно выделившегося — оно могло и вступить в какую-либо реакцию сразу после образования) в результате электролиза, г/моль — сила тока, пропущенного через вещество или смесь веществ (раствор, расплав), А — время, в течение которого проводился электролиз, с — постоянная Фарадея, Кл·моль−1 — число участвующих в процессе электронов, которое при достаточно больших значениях силы тока равно абсолютной величине заряда иона (и его противоиона), принявшего непосредственное участие в электролизе (окисленного или восстановленного) Однако это не всегда так; например, при электролизе раствора соли меди(II) может образовываться не только свободная медь, но и ионы меди(I) (при небольшой силе тока).

Изменение электролизом веществ[править | править код]

Не все вещества будут электролизироваться при пропускании электрического тока. Существуют некоторые закономерности и правила.

| Катионы активных металлов | Катионы менее активных металлов | Катионы неактивных металлов |

|---|---|---|

| Li+, Cs+, Rb+, K+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Na+, Mg2+, Be2+, Al3+ | Mn2+, Cr3+, Zn2+, Ga3+, Fe2+, Cd2+, In3+, Tl+, Co2+, Ni2+, Mo4+, Sn2+, Pb2+ | Bi3+, Cu2+, Ag+, Hg2+, Pd3+, Pt2+, Au3+ |

| Тяжело разряжаются (только из расплавов), в водном растворе электролизу подвергается вода с выделением водорода | В водном растворе восстанавливается металл (при малой концентрации катионов в растворе — металл и водород) | Легко разряжаются, и восстанавливается только металл |

| Анионы кислородсодержащих кислот и фторид-ион | Гидроксид-ионы; анионы бескислородных кислот (кроме F−) |

|---|---|

| PO43−, CO32−, SO42−, NO3−, NO2−, ClO4−, F− | OH−, Cl−, Br−, I−, S2− |

| Тяжело разряжаются (только из расплавов), в водном растворе электролизу подвергается вода с выделением кислорода | Легко разряжаются |

Примеры[править | править код]

Расплавы[править | править код]

Активные металлы, менее активные металлы и неактивные металлы в расплавах ведут себя одинаково.

| Соль активного металла и бескислородной кислоты | Соль активного металла и кислородсодержащей кислоты | Гидроксид: активный металл и гидроксид-ион |

|---|---|---|

K(-): A(+): Вывод: | K(-): A(+): Вывод: | K(-): A(+): Вывод: |

Растворы[править | править код]

Активные металлы[править | править код]

| Соль активного металла и бескислородной кислоты | Соль активного металла и кислородсодержащего кислотного остатка | Гидроксид: активный металл и гидроксид-ион |

|---|---|---|

K(-): A(+): Вывод: | K(-): A(+): Вывод: | K(-): A(+): Суммарно: Вывод: |

Менее активные металлы и неактивные металлы[править | править код]

| Соль менее активного металла и бескислородной кислоты | Соль менее активного металла и кислородсодержащей кислоты | Гидроксид |

|---|---|---|

K(-): A(+): Вывод: | K(-): A(+): Вывод: | Невозможно: гидроксиды неактивных металлов нерастворимы в воде |

Мнемоническое правило[править | править код]

Для запоминания катодных и анодных процессов в электрохимии существует следующее мнемоническое правило:

- У анода анионы окисляются.

- На катоде катионы восстанавливаются.

В первой строке все слова начинаются с гласной буквы, во второй — с согласной.

Или проще:

- КАТод — КАТионы (ионы у катода)

- АНод — АНионы (ионы у анода)

Электролиз в газах[править | править код]

Электролиз в газах, при наличии ионизатора, заключается в том, что при прохождении через них постоянного электрического тока наблюдается выделение веществ на электродах. Законы Фарадея в газах не действительны почему? в каком смысле?[3], но существуют несколько закономерностей:

- при отсутствии ионизатора электролиз проводиться не будет, даже при высоком напряжении;[4]

- электролизу подвергаются только бескислородные кислоты в газообразном состоянии и некоторые газы;

- уравнения электролиза, как в электролитах, так и в газах, всегда остаются постоянными.

См. также[править | править код]

- Электрохимия

- Ионная жидкость

- Алюминий

- Выпрямитель

- Инвертор

- Физические основы

- Электрофлотация

Примечания[править | править код]

- ↑ Обратное обозначение знака катода и анода встречается в литературе при описании гальванических элементов

- ↑ [www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5329.html Электросинтез — Химическая энциклопедия]

- ↑ Возможно, имеется в виду то, что в газах сильна диффузия, а также часто и другие, еще более эффективные механизмы перемешивания, поэтому часто, если не как правило, трудно избежать обратной реакции выделившихся на электродах веществ, особенно если оба они тоже газообразны. Это не означает фундаментального нарушения законов Фарадея как таковых, однако эффективно наблюдаемый выход реакции может таким образом уменьшаться по сравнению с расчетным по закону (такое возможно при электролизе не только в газах).

- ↑ В последнем случае, конечно, при очень высоком напряжении разряд всё же может возникнуть, но, очевидно, такой случай достаточно далек от классического электролиза, хотя бы потому, что в этом случае обычно очень высока температура и потеря ионами зарядов на электродах затруднена и сильно отличается от классического («холодного») случая (?).

Ссылки[править | править код]

- Процессы, протекающие при электролизе

- Статья «Электролиз» (Химическая энциклопедия)

- Электродиализ

- Электрофлотация

- Учебный фильм «Электролиз»[уточнить]

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым). Список проблемных ссылок

|

Источник

Что такое электролиз и где он применяется?

Вопрос о том, что такое электролиз, рассматривается еще в школьном курсе физике, и для большинства людей не является секретом. Другое дело — его важность и практическое применение. Этот процесс с большой пользой используется в различных отраслях и может пригодиться для домашнего мастера.

Что такое электролиз?

Электролиз представляет собой комплекс специфических процессов в системе электродов и электролита при протекании по ней постоянного электрического тока. Его механизм основывается на возникновении ионного тока. Электролит — это проводник 2-го типа (ионная проводимость), в котором происходит электролитическая диссоциация. Она связана с разложением на ионы с положительным (катион) и отрицательным (анион) зарядом.

Электролизная система обязательно содержит положительный (анод) и отрицательный (катод) электрод. При подаче постоянного электрического тока катионы начинают двигаться к катоду, а анионы — к аноду. Катионами в основном являются ионы металлов и водород, а анионами — кислород, хлор. На катоде катионы присоединяют к себе избыточные электроны, что обеспечивает протекание восстановительной реакции Men+ + ne → Me (где n — валентность металла). На аноде, наоборот, электрон отдается из аниона с протеканием окислительной реакции.

Таким образом, в системе обеспечивается окислительно-восстановительный процесс. Важно учитывать, что для его протекания необходима соответствующая энергия. Ее должен обеспечить внешний источник тока.

Законы электролиза Фарадея

Великий физик М.Фарадей своими исследованиями позволил не только понять природу электролиза, но и производить необходимые расчеты для его осуществления. В 1832 г. появились его законы, связавшие основные параметры происходящих процессов.

Первый закон

Первый закон Фарадея гласит, что масса восстанавливающегося на аноде вещества прямо пропорциональна электрическому заряду, наведенному в электролите: m = kq = k*I*t, где q — заряд, k — коэффициент или электрохимический эквивалент вещества, I — сила тока, протекающего через электролит, t — время прохождения тока.

Второй закон

Второй закон Фарадея позволил определить коэффициент пропорциональности k. Он звучит следующим образом: электрохимический эквивалент любого вещества прямо пропорционален его молярной массе и обратно пропорционален валентности. Закон выражается в виде:

k = 1/F*A/z, где F — постоянная Фарадея, А- молярная масса вещества, z — его химическая валентность.

С учетом обоих законов можно вывести окончательную формулу для расчета массы, оседающего на электроде вещества: m = A*I*t/(n*F), где n — количество электронов, участвующих в электролизе. Обычно n соответствует заряду иона. С практической точки зрения важна связь массы вещества с подаваемым током, что позволяет контролировать процесс, изменяя его силу.

Электролиз расплавов

Один из вариантов электролиза — использование в качестве электролита расплав. В этом случае в электролизном процессе участвуют только ионы расплава. В качестве классического примера можно привести электролиз солевого расплава NaCl (поваренная соль). К аноду устремляются отрицательные ионы, а значит, выделяется газ (Cl). На катоде будет происходить восстановление металла, т.е. оседание чистого Na, образующегося из положительных ионов, притянувших избыточные электроны. Аналогично можно получать другие металлы (К, Са, Li и т.д.) из расправа соответствующих солей.

При электролизе в расплаве электроды не подвергаются растворению, а участвуют только в качестве источника тока. При их изготовлении можно использовать металл, графит, некоторые полупроводники. Важно, чтобы материал имел достаточную проводимость. Один из наиболее распространенных материалов — медь.

Особенности электролиза в растворах

Электролиз в водном растворе существенно отличается от расплава. Здесь имеют место 3 конкурирующих процесса: окисление воды с выделением кислорода, окисление аниона и анодное растворение металла. В процессе задействованы ионы воды, электролита и анода. Соответственно, на катоде может происходить восстановление водорода, катионов электролита и металла анода.

Возможность протекания указанных конкурирующих процессов зависит от величины электрических потенциалов системы. Протекать будет только тот процесс, который требует меньше внешней энергии. Следовательно, на катоде будут восстанавливаться катионы, имеющие максимальный электродный потенциал, а на аноде — окисляться анионы с наименьшим потенциалом. Электродный потенциал водорода принят за «0». Для примера, у калия он равен (-2,93 В), натрия — (-2,71 В), свинца (-0,13 В), а у серебра — (+0,8 В).

Электролиз в газах

Газ может исполнить роль электролита только при наличии ионизатора. В этом случае ток, проходя через ионизированную среду, вызывает необходимый процесс на электродах. При этом законы Фарадея не распространяются на газовый электролиз. Для его осуществления необходимы такие условия:

- Без искусственной ионизации газа не поможет ни высокое напряжение, ни большой ток.

- Для электролиза подходят лишь кислоты, не содержащие кислорода и находящиеся в газообразном состоянии, и некоторые газы.

Важно! При выполнении необходимых условий процесс протекает аналогично электролизу в жидком электролите.

Особенности процессов, происходящих на катоде и аноде

Для практического применения электролиза важно понимать, что происходит на обоих электродах при подаче электрического тока. Характерны такие процессы:

- Катод. К нему устремляются положительно заряженные ионы. Здесь происходит восстановление металлов или выделение водорода. Можно выделить несколько категорий металлов по катионной активности. Такие металлы, как Li, K, Ba, St, Ca, Na, Mg, Be, Al, хорошо восстанавливаются только из расплава солей. Если используется раствор, то выделяется водород за счет электролиза воды. Можно обеспечить восстановление в растворе, но при достаточной концентрации катионов, у следующих металлов — Mn, Cr, Zn, Fe, Cd, Ni, Ti, Co, Mo, Sn, Pb. Процесс протекает наиболее легко для Ag, Cu, Bi, Pt, Au, Hg.

- Анод. К этому электроду поступают отрицательно заряженные ионы. Окисляясь, они отбирают электроны у металла, что приводит к их анодному растворению, т.е. переходу в положительно заряженные ионы, которые направляются к катоду. Анионы также подразделяются по своей активности. Только из расплавов могут разряжаться такие анионы PO4, CO3, SO4, NO3, NO2, ClO4, F. В водных растворах электролизу подвергаются не они, а вода с выделением кислорода. Наиболее легко реагируют такие анионы, как ОН, Cl, I, S, Br.

При обеспечении электролиза важно учитывать склонность материала электродов к окислению. В этом отношении выделяются инертные и активные аноды. Инертные электроды делаются из графита, угля или платины и не участвуют в снабжении ионами.

Факторы, влияющие на процесс электролиза

Процесс электролиза зависит от следующих факторов:

- Состав электролита. Значительное влияние оказывают различные примеси. Они подразделяются на 3 типа — катионы, анионы и органика. Вещества могут быть более или менее отрицательными, чем основной металл, что и мешает процессу. Среди органических примесей выделяются загрязнители (например масла) и ПАВ. Их концентрация имеет предельно допустимые значения.

- Плотность тока. В соответствии с законами Фарадея, масса осаждаемого вещества увеличивается с увеличением силы тока. Однако возникают неблагоприятные обстоятельства — концентрированная поляризация, повышенное напряжение, интенсивный разогрев электролита. С учетом этого существуют оптимальные значения плотности тока для каждого конкретного случая.

- рН электролита. Кислотность среды также выбирается с учетом металлов. Например оптимальное значение кислотности электролита для цинка — 140 г/куб.дм.

- Температура электролита. Она влияет неоднозначно. С увеличением температуры растет скорость электролиза, но повышается и активность примесей. Для каждого процесса есть оптимальная температура. Обычно она находится в пределах 38-45 градусов.

Важно! Электролиз можно ускорить или замедлить путем различных воздействий и выбора состава электролита. Для каждого варианта применения существует свой режим, который следует строго соблюдать.

Где применяется электролиз?

Электролиз применяется во многих сферах. Можно выделить несколько основных направлений использования для получения практических результатов.

Гальваническое покрытие

Тонкое, прочное гальваническое покрытие из металла можно наложить путем электролиза. Покрываемое изделие устанавливается в ванну в виде катода, а электролит содержит соль нужного металла. Так можно покрыть сталь цинком, хромом или оловом.

Электроочистка — рафинирование меди

Примером электроочистки может служить такой вариант: катод — чистая медь, анод — медь с примесями, электролит — водный раствор медного сульфата. Медь из анода переходит в ионы и оседает в катоде уже без примесей.

Добыча металлов

Для получения металлов из солей они переводятся в расплав, а затем обеспечивается электролиз в нем. Достаточно эффективен такой способ для получения алюминия из бокситов, натрия и калия.

Анодирование

При этом процессе покрытие выполняется из неметаллических соединений. Классический пример — анодирование алюминия. Алюминиевая деталь устанавливается, как анод. Электролит — раствор серной кислоты. В результате электролиза на аноде оседает слой из оксида алюминия, обладающего защитными и декоративными свойствами. Указанные технологии широко используются в различных отраслях промышленности. Можно осуществить процессы и своими руками с соблюдением техники безопасности.

Энергетические затраты

Электролиз требует больших энергетических затрат. Процесс будет иметь практическую ценность при достаточной величине анодного тока, а для этого необходимо приложить значительный постоянный ток от источника электроэнергии. Кроме того, при его проведении возникают побочные потери напряжения — анодное и катодное перенапряжение, потери в электролите за счет его сопротивления. Эффективность работы установки определяется путем отнесения мощности энергозатрат к единице полезной массы полученного вещества.

Электролиз давно и с высокой эффективностью используется в промышленности. Анодированные и гальванические покрытия стали обычным явлением в повседневной жизни, а добыча и обогащение материалов помогает добывать многие металлы из руды. Процесс можно запланировать и рассчитать, зная основные его закономерности.

Источник