Какая температура газа при низком давлении

Какая температура газа при низком давлении

Изменение температуры газа в газопроводе

При стационарном изотермическом движении газа массовый расход газа в газопроводе составляет:

.

Фактически движение газа в газопроводе является не изотермическим. В процессе компримирования газ нагревается. Даже после его охлаждения на КС температура поступающего в трубопровод газа составляет порядка 20-40°С, что существенно выше температуры окружающей среды. Практически температура газа становится близкой к температуре окружающей среды лишь у газопроводов малого диаметра 2 ×град);

Рассмотрим в первом приближении уравнение теплового баланса без учета эффекта Джоуля-Томсона. Разделяя переменные и интегрируя уравнение теплового баланса

, получим: (1.50а)

обозначим за расчетный коэффициент

. Величина произведения — есть безразмерная величина и называется числом Шухова. Решая уравнение (1.50) относительно температуры газа в конце газопровода получим . На удалении х от компрессорной станции температура определяется аналогичным образом:

.

Как видно изменение температуры газа носит экспоненциальный характер. Рассмотрим влияние изменения температуры на производительность газопровода.

| Рис.__ Распределение температуры по длине газопровода. |

При движении по участку температура газа постепенно снижается, достигая минимального значения в конце участка. Температурный режим участка определяется рядом факторов: теплообменом с окружающей средой, расширением газа и силами трения в потоке газа. Энергия затрачиваемая на преодоление сил трения при движении газа возвращается ему повышением температуры. Компенсация работы трения выделяющейся при этом теплотой является внутренним процессом никак внешне себя не проявляющим. Пренебрегая изменением кинетической энергии газа можно считать, что трение не влияет на изменение температуры газа в газопроводе. С учетом уравнение энергии

и потери динамического напора выразим через формулу Дарси-Вейсбаха , тогда , выразим и из уравнения теплового баланса

подставим в уравнение

используя уравнения состояния

, разделим переменные и проинтегрируем уравнения считая, что тогда , поменяем пределы интегрирования так как РН>РKпреобразуем правую часть

интегрируем в указанных пределах

выносим за скобки

получим

с учетом (1.50а)

,

где обозначили

— поправочный коэффициент, учитывающий изменение температуры по длине газопровода (неизотермичность газового потока) получим окончательно:

С учетом полученной зависимости массовый расход определяется

.

Значение коэффициента

всегда больше единицы, следовательно, массовый расход газа при изменении температуры газа по длине газопровода (неизотермическом режиме течения) всегда меньше, чем при изотермическом режиме при . Произведение называется среднеинтегральной температурой газа в газопроводе.

При значениях числа Шухова Шу>4 течение газа в трубопроводе можно считать практически изотермическим при

. Такой температурный режим возможен при перекачке газа с небольшими расходами по газопроводами малого диаметра (менее 500 мм) на значительные расстояния. Влияние изменения температуры газа проявляется при значениях числа Шухова больше 4, то есть в большинстве случаях. Чем больше диаметр газопровода, тем меньше теплообмен между газовым потоком и окружающей средой. Конечная температура газа определяется методом последовательных приближений, поэтому теплогидравлический расчет газопровода носит итерационный характер.

При перекачке газа наличие дроссельного эффекта (Джоуля -Томсона) приводит к более глубокому охлаждению газа, чем только при теплообмене с грунтом. В этом случае температура газа может стать ниже

. С учетом этого температура по длине газопровода изменяется с учетом уравнения теплового баланса 1.50:

При этом температура газа снизится на величину

, (1.51)

где СР — удельная теплоемкость газа, Дж/(кг × град).

Одновременно температура газа снижается за счет эффекта Джоуля-Томсона на величину:

. (1.52)

Учитывая (1.51) и (1.52), запишем

. (1.53)

Перегруппируем уравнение (1.53) и запишем его в следующем виде:

, (1.54)

где:

. (1.55)

Решим полученное выражение относительно dx:

. (1.56)

Приняв

постоянной величиной, после интегрирования в пределах х от 0 до х и , получаем: , (1.57)

откуда ,(1.58)

Так как квадрат давления линейно изменеяется по длине участка газопровода (уравнение 1.35), тогда приняв

, получаем уравнение ВНИИгаза для определения температуры в любой точке участка МГ:

. (1.59)

При Di=0 уравнение (1.5 9) переходит в уравнение Г.В. Шухова

(1.60)

Сравнивая (1.59) и (1.60) видим, что по уравнению ВНИИгаза температура газа всегда меньше, чем по уравнению Шухова на величину:

.

Следовательно, температура газа к концу участка может достигать значений меньших, чем температура грунта (рис. 1.4).

В конце участка температура газа может быть ниже температуры грунта

| Рис. 1.4. Изменение температуры газа по длине участка |

на

, которая может составлять (3-5) 0 С.

Средняя температура газа в участке определяется как среднегеометрическая величина

. (1.61)

При проектировании МГ коэффициент теплопередачи зависит от способа прокладки трубопровода, для подземных трубопроводов определяется по формулам:

(1.62); (1.63)

(1.64); (1.65)

, (1.66)

где k — коэффициент теплопередачи, Вт / (м 2 × град);

RИЗ- термическое сопротивление изоляции трубопровода, (м 2 × град) / Вт;

аГР — коэффициент теплоотдачи от трубопровода в грунт, Вт/(м 2 × град);

DН — наружный диаметр трубопровода, м;

lИЗ — коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/(м × град);

DИЗ — наружный диаметр изолированного трубопровода, м;

lГР — коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м × град);

hОЭ — эквивалентная глубина заложения оси трубопровода от поверхности трубопровода, м;

dСН — глубина снежного покрова, м;

lСН- коэффициент теплопроводности снежного покрова, Вт/(м × град);

аВ- коэффициент теплоотдачи от поверхности грунта в атмосферу, Вт/(м 2 × град);

V — скорость ветра, м/с.

Ориентировочное значение k = 1,5÷2,0 Вт/(м 2 × град).

При расчете участка МГ значения давления и температуры газа в конце участка чаще всего бывают неизвестны, и для определения средних значенийими приходится задаваться ориентировочно. В этом случае величину средней температуры газа в участке можно определить, приблизительно используя зависимость

, (1.67)

Источник

Источник

Газоснабжение в зимних условиях: проблемы комфортности и безопасности

Автор:

Золотаревский С.А., генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО», к.т.н.

Издание: ТПА № 6 (87) . Год: 2016

19.12.2016

Русская зима, часто сопровождаемая экстремальными холодами, снежными заносами, гололедом, — это всегда серьезное испытание не только для людей, но и для техники. И газоснабжение здесь не исключение. Тем более, что в зимних условиях нагрузка на газораспределительные сети максимальная. Особенно, в период сильных морозов, когда газоиспользующее оборудование работает на режимах, близких к максимальным. И от того, насколько технические характеристики применяемого газового оборудования соответствуют реальным условиям эксплуатации, напрямую зависят не только комфортность жизни, но и безопасность миллионов людей.

Русская зима, часто сопровождаемая экстремальными холодами, снежными заносами, гололедом, — это всегда серьезное испытание не только для людей, но и для техники. И газоснабжение здесь не исключение. Тем более, что в зимних условиях нагрузка на газораспределительные сети максимальная. Особенно, в период сильных морозов, когда газоиспользующее оборудование работает на режимах, близких к максимальным. И от того, насколько технические характеристики применяемого газового оборудования соответствуют реальным условиям эксплуатации, напрямую зависят не только комфортность жизни, но и безопасность миллионов людей.

Специалистам в области разработки и эксплуатации машин и оборудования хорошо известно, что испытания на работоспособность изделий в условиях воздействия пониженных температур, также как на сохранение ими своих характеристик после пребывания при низких температурах в условиях транспортирования, являются одними из основных в программах приемочных или периодических испытаний практически всех видов продукции. Применительно к сфере газоснабжения значение таких испытаний возрастает многократно. Прежде всего, в связи с тем, что при низких температурах:

- резко увеличивается хрупкость применяемых для изготовления газового оборудования (регуляторов, кранов, клапанов и т.д.) конструкционных материалов (металлы, пластики, стекло), что, наряду с неизбежными термическими деформациями, например, газопроводов, может привести к разрушению или потере герметичности корпусов изделий. Поэтому некоторые конструкционные материалы соответствующими нормативными документами запрещено применять в изделиях, работающих под избыточным давлением. В частности, чугун, вне зависимости от его марки (серый, ковкий) не может применяться при температурах окружающего воздуха ниже минус 15-20 0С. Не может, но долгое время применялся. В частности, именно из чугуна изготовлялись корпуса самых распространенных еще 20-25 лет назад промышленных регуляторов давления газа РДУК и РДБК. Многие из этих регуляторов эксплуатируются и до настоящего времени. И далеко не всегда они установлены в отапливаемых ГРП;

- существенно снижается эластичность резиновых мембран и уплотнительных колец регуляторов давления газа, газовых клапанов и вентилей. Говоря на профессиональном сленге, резина на морозе «дубеет», т.е. становится более жесткой и хрупкой. В результате не только значительно изменяются настройки оборудования, но и возникает прямой риск разрушения указанных эластомеров, чреватых серьезными последствиями. В частности, следствием разрушения основной мембраны регулятора давления газа является резкое повышение давления на его выходе, что, в свою очередь, может привести (и, к сожалению, на практике приводит!) к повреждению газоиспользующего оборудования, сопровождающемуся взрывами и пожарами на объектах потребителей, (конкретный пример — взрыв газа в нескольких домах на Шелепихинской набережной в Москве в середине ноября 2014 года). Конечно, защищать от возникновения подобных ситуаций должны предохранительные клапаны, прежде всего — предохранительно-запорные, перекрывающие подачу газа к потребителям при возникновении подобных ситуаций. Однако, их работоспособность также зависит от состояния резиновых мембран и уплотнений;

- подаваемый потребителям природный газ, согласно ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные…» [1] должен быть сухим. Это означает, дословно цитируя ГОСТ, что «температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора пробы должна быть ниже температуры природного газа в точке отбора пробы». При этом предполагается, что температура, при которой начинается конденсация содержащихся в газе паров воды, ниже температуры газа на входе в газорегуляторный пункт (ГРП) или к потребителю газа. Однако, на практике, особенно в сильные морозы, это не всегда выполняется. К тому же, в процессе редуцирования, т.е. понижения давления в ГРП от среднего до низкого, которое и подается потребителям, газ расширяется. При этом реализуется термодинамический процесс близкий к адиабатному, а значит, газ дополнительно сильно охлаждается. Что, в свою очередь, сопровождается конденсацией содержащегося в газе водяного пара, с последующим замерзанием конденсата. В зависимости от конструкции регуляторов давления и газовых клапанов это может приводить к обмерзанию входного отверстия регулятора давления (с соответствующим полным или частичным перекрытием его проходного сечения) или седла клапана (что, наоборот, приводит к невозможности уменьшить давление на выходе регулятора в случае необходимости). В указанных, а также других возможных случаях это чревато, как минимум, нарушением штатного режима газоснабжения, а как максимум, может явиться причиной серьезных аварий.

Из приведенных рассуждений понятно, что опасность возникновения нештатных ситуаций в зимний период возрастает многократно. Поэтому относиться к данной проблеме надо более чем серьезно. Что же необходимо сделать, чтобы если не исключить полностью, то хотя бы снизить до приемлемого уровня соответствующие риски?

Как и в любой другой области, наиболее эффективным является комплексный подход к решению данной проблемы, заключающийся в реализации как технических решений, так и организационных мероприятий.

Под техническими решениями понимается приведение технических характеристик, как функциональных блоков (регуляторов давления, клапанов, кранов, задвижек), так и самих объектов газового хозяйства (ГРП, котельных и т.д.) в соответствие с реальными условиями эксплуатации. С этой целью должен быть, начиная от стадии разработки и заканчивая регламентным обслуживанием, обеспечен тотальный контроль за всеми стадиями производства, монтажа и эксплуатации продукции.

Исходя из реальных условий эксплуатации в России, ведущие производители разработали и освоили производство специальных исполнений всей перечисленной выше продукции, которые обеспечивают сохранение работоспособности при температурах окружающего воздуха до минус 40 0С, а в ряде случаев — и более низких (до минус 60 0С). Конкретными приборами такой продукции с повышенной морозостойкостью являются газовые фильтры и электромагнитные клапаны производства СП «ТермоБрест». Обеспечивается это, прежде всего, за счет применения хладостойких конструкционных материалов, таких как специальные алюминиевые сплавы и специальные сорта резины.

В то же время, специалистам должно быть понятно, что чудес не бывает и при экстремально низких температурах даже хладостойкие конструкционные материалы и изготовленные с их применением изделия работают на пределе своих возможностей. При этом существенно сокращается технический ресурс изделий. Поэтому необходимо применять меры для, если не исключения полностью, то, как минимум, максимального сокращения времени работы газового оборудования в таких условиях. Наиболее рациональным вариантом является установка газового оборудования в максимально возможном объеме в отапливаемых помещениях или, по крайней мере, в теплоизолированных боксах. Последний вариант имеет смысл, прежде всего, в тех случаях, когда газ подается из подземных газопроводов и, соответственно, его температура существенно выше минимальных температур воздуха.

Однако, в целом ряде случаев размещению газового оборудования в отапливаемых помещениях препятствуют неустранённые до настоящего времени противоречия в нормативной документации. Так, например, согласно п.4.4 (Таблица 2) разработанного ЗАО «Полимергаз» при участии ОАО «Гипрониигаз» Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», введенному в действие с 01.01.2013 г. и представляющему собой актуализированную редакцию СНиП 42-01-2002 [2], давление газа во внутренних газопроводах (до регулятора давления) в общественных (в том числе административного назначения) зданиях, складских помещениях и жилых зданиях не должно превышать 0,1 МПа, т.е. 1 бар. Однако, письмом исх. № 70-ТО от 15.01.2015 г., в ответ на наш запрос, тот же ОАО «Гипрониигаз» разъясняет, что «Постановлением Правительства от 26 декабря 2014 года № 1521 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», который вступает в силу с 1 июля 2015 г. Пункты 4.3 и 4.4 СП 62.13330.2011 о давлении газа в сетях низкого давления и максимальном давлении во внутренних газопроводах жилых зданий — 0,1 МПа в данный перечень не включены». Одновременно, в этом же письме «Гипрониигаз» указывает, что «в данный перечень включен п.4.4 СНиП 42-01-2002, согласно которому давление газа во внутренних газопроводов жилых домов не должно превышать 0,003 МПа».

Итак, что мы имеем в итоге?

- Две авторитетные в газовой отрасли организации разрабатывают новый Свод правил СП 62.13330.2011, призванный заменить устаревший СНиП. Затем они же принимают непосредственное участие в разработке соответствующего Федерального закона, который фактически отменяет действие указанного Свода правил, требуя выполнения положений старого СНиПа. Круг замкнулся?

- Конечно, разовое повышение допустимого давления газа в газопроводах жилых домов более чем в 30 раз (пусть и с оговоркой: до регулятора давления) представляется весьма рискованным экспериментом: и так постоянно приходят сообщения о взрывах газа в жилых домах, в которые (за исключением аварийных случаев, подобных описанному выше) подавалось давление не более 0,003 МПа (300 мм вод. ст.). Однако поэтапное повышение давление газа в жилых помещениях (естественно, до регулятора давления), базирующееся на мировом опыте газоснабжения, — это объективная необходимость. Причем, направленная именно на повышение безопасности газоснабжения! В российских условиях, учитывая повышенное газопотребление именно в период экстремальных холодов, реализация указанного требования становится еще более актуальной. Хотя бы потому, что при этом, за счет обеспечения возможности установки газорегуляторного оборудования в отапливаемых или хотя бы защищенных от непосредственного воздействия холода помещениях, резко повышаются надежность и безопасность работы, а также увеличиваются срок службы и допустимые межремонтные периоды того же самого оборудования. При этом не увеличивается, а фактически значительно снижается риск возникновения аварийных ситуаций!

- Приведенный в п.1 пример и представленный в п.2 анализ ситуации со всей очевидностью показывают, что без существенного обновления нормативной базы полномасштабное внедрение новых технологий в области газораспределения и, соответственно, применение современного газорегуляторного оборудования, особенно, обеспечивающего реальное повышение надежности, безопасности и комфортности газоснабжения, невозможно. Однако невозможно рассчитывать на максимальное использование всех достоинств современного газорегуляторного оборудования, если заведомо эксплуатировать его в экстремальных условиях. Для начала, в качестве регуляторов давления, устанавливаемых в жилых домах в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», можно было бы, например, определить изделия, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51982-2002 «Регуляторы давления для газовых аппаратов с давлением на входе до 20 кПа [3], т.е. разрешить повысить давление газа на входе в регуляторы давления, устанавливаемые на входе в жилые помещения до 0,02 МПа (0,2 бар). Этого было бы вполне достаточно как для модернизации существующих газораспределительных сетей [4, 5], так и для значительного снижения затрат на строительство большинства новых. Причем при одновременном повышении безопасности газоснабжения. Ведь современные домовые стабилизаторы давления газа, например, типа ERG-M (рис. 1) не только крайне компактные и недорогие, но и обеспечивают автоматическое прекращение подачи газа при повреждениях внутренних домовых газопроводов!

Рис. 1 Регулятор-стабилизатор давления газа ERG-M

4. Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в мире. В то же время, уровень газификации собственных населенных пунктов существенно уступает не только среднеевропейскому уровню, но и уровню газификации бывших союзных республик СССР. Одной из причин этого являются административные барьеры применению современного и высоконадежного газорегуляторного оборудования, в том числе — по причине отсталости, несовершенства, противоречивости нормативных документов. В первую очередь это касается сферы газификации жилых домов и коммунальных учреждений. Так, по информации, полученной от нашего партнера — турецкой компании ESKA VALVE, только в 2015 году данным предприятием реализовано 150 000 двухступенчатых домовых регуляторов давления газа типа ERG-S (рис. 2) и 300 000 стабилизаторов давления типа ERG-M, а за неполный 2016 год (по состоянию на конец ноября) — 200 000 двухступенчатых регуляторов давления ERG-S. Продукция имеет стабильно высокое качество и привлекательную цену, что подтверждается поставками в более чем 10 стран ЕС. Поставляемая в Россию продукция специально адаптирована к российским условиям эксплуатации, что подтверждено, в частности, многочисленными случаями успешной замены в зимних условиях указанными регуляторами аналогов производства ряда ведущих изготовителей. Однако, к сожалению, речь идет о поставках десятков, сотен, в лучшем случае — нескольких тысяч, регуляторов данного типа вместо сотен тысяч на сопоставимые по размерам рынки. Так о каком реальном повышении безопасности газоснабжения можно говорить, если современные технологии газоснабжения в российских условиях по-прежнему невозможно реализовать не только в виду недостатка средств, но и по причине несовершенства нормативной документации и, соответственно, выполненных с учетом ее требований проектов?

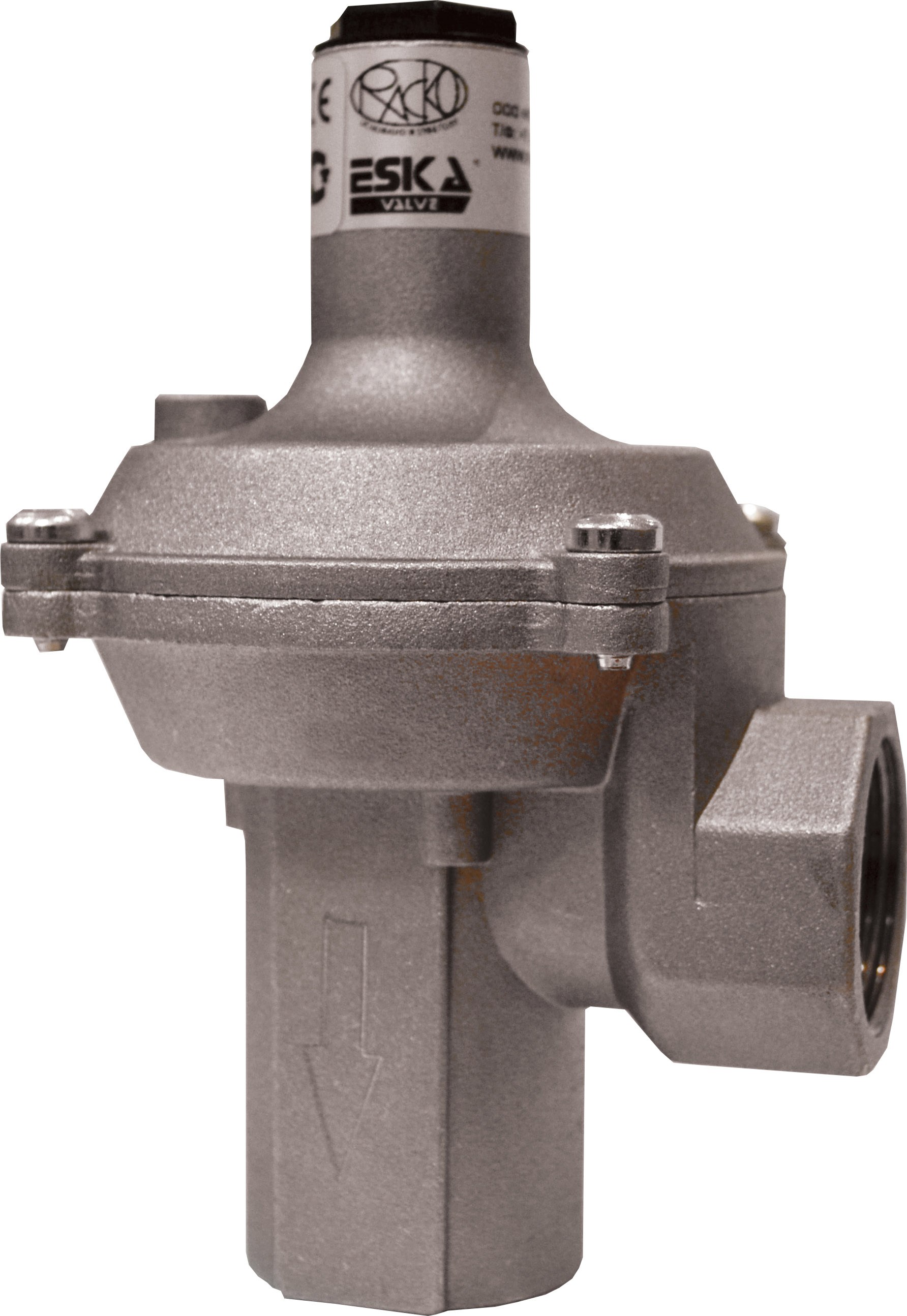

Рис. 2 Регулятор давления газа ERG-S

К сожалению, вопросы, поставленные в статьях [6, 7], до настоящего времени так и остаются без ответа. До их решения, остается рекомендовать населению самостоятельно принимать все возможные меры для обеспечения собственной безопасности. А это не только постоянный контроль за исправностью применяемого газопотребляющего оборудования, но и оснащение всех помещений, где оно расположено, сигнализаторами загазованности, которые, если и не перекроют подачу газа при возникновении утечки газа (предаварийной ситуации), то, как минимум, звуковым и световым сигналами (возможно также, например, включение вытяжной вентиляции) предупредят о её возникновении.

Литература:

- ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. Введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 780 и введен в действие с 20 мая 2011 г. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 62.13330.2010

- ГОСТ Р 51982-2002 «Регуляторы давления для газовых аппаратов с давлением на входе до 20 кПа. Общие технические требования и методы испытаний». Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 15 декабря 2002 г. N 474-ст. Дата введения 2004-01-01.

- Золотаревский С.А. Современная система газораспределения: эффективность и безопасность. — Газовая промышленность, март 2015 г.

- Золотаревский С.А. Эффективная и безопасная система газораспределения. -Энергосбережение, №1, 2015 г.

- Золотаревский С.А. О некоторых проблемах установки и эксплуатации газового оборудования или три вопроса к Ростехнадзору. — Трубопроводная арматура и оборудование №3(66), 2013 г.

- Золотаревский С.А. Обеспечение безопасной эксплуатации газифицированных домов и квартир (или Открытое письмо Правительству Российской Федерации) — Трубопроводная арматура и оборудование №2(83) 2016 г.

Русская зима, часто сопровождаемая экстремальными холодами, снежными заносами, гололедом, — это всегда серьезное испытание для техники. И от того, насколько технические характеристики применяемого газового оборудования соответствуют реальным условиям …

Источник